홈

경제·금융

경제·금융일반

[대형 M&A 잇단 파열음] 우리금융

입력2010.12.13 17:52:19

수정

2010.12.13 17:52:19

꼬리무는 법공방…가격 놓고 갑론을박… 갈수록 '오리무중'<br>정부, 우리금융 컨소시엄外 마땅한 투자자 없어<br>"원칙 고수해야 하나" 고민

시중의 관심을 집중시켰던 대규모 기업 인수합병(M&A)마다 예외없이 이해당사자간 마찰로 심한 파열음을 내고 있다. 현대건설은 현대그룹, 현대차그룹, 채권단 3자의 물고물리는 소송전이 펼쳐지는 양상이며, 우리금융지주 민영화는 가격 협상도 하기 전부터 판을 엎을 기세다. 그나마 매끄럽게 진행되고 있는 외환은행 매각 역시 '이면계약'의혹에 휩싸이면서 인수자금 과다지급 논란으로 속앓이를 하고 있다. 새주인을 맞아 새출발을 하기까지 숱한 난관을 넘어서야 하지만 최근 진행되는 양상은 저절로 눈살을 찌푸리게 만든다.

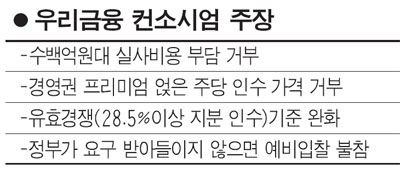

정부가 우리금융지주 민영화의 흥행을 위해 절치부심하고 있는 가운데 유력한 우리금융 매각 입찰 후보 가운데 하나인 우리금융 컨소시엄이 정부에 매각기준 완화를 요구하면서 강하게 압박하고 나섰다.

우리금융은 컨소시엄에 참여한 고객들이 수백억원대의 실사비용 부담과 상당한 프리미엄을 얹은 주당 인수가격에 '난색'을 표하고 있다는 입장을 밝히고 있다.

하지만 판세를 되짚어보면 현재 우리금융 지분 56.97%를 전량 인수하겠다는 의사를 내비친 곳은 우리금융 컨소시엄이 유일해 채권단과의 협상을 유리하게 이끌려는 '카드'로도 읽힌다.

우리금융은 "유효경쟁 및 경영권 프리미엄과 관련된 기준이 완화되지 않는 한 우리금융의 2개 컨소시엄은 최종 입찰 때까지 200억원 내외의 인수자문 비용과 실사비용을 부담하면서 매각절차에 참여하기 어렵다"며 "유효경쟁 및 경영권 프리미엄과 관련한 기준이 완화되지 않는 한 예비입찰에 불참할 수밖에 없다"고 전했다.

한마디로 조건이 마음에 들지 않으니 조건을 맞추라는 요구다.

이 배경에는 우리금융 컨소시엄 외에 확실한 경쟁자가 없는 상황에서 우리금융 인수에 가급적 적은 비용만 투입하겠다는 계산이 깔려 있다.

금융계의 한 관계자는 "우리금융 컨소시엄에 참여한 고객들이 시장에서 시가에 우리금융 지분을 살 수 있는데 경영권 프리미엄을 얹어주면서까지 비싼 가격에 지분을 인수하려고 하겠느냐"며 "우리금융 컨소시엄이 정부에 더 이상 돈을 쓰지 않겠다고 선전포고를 한 셈인데 매각이 이상하게 흐를 가능성이 커졌다"고 설명했다.

정부는 우리금융 컨소시엄의 이 같은 주장에 대해 '불편한 심기'를 드러내고 있다.

우리금융 민영화를 담당하고 있는 공적자금관리위원회는 우리금융 컨소시엄의 주장에 대해 부정적인 입장을 나타내고 있다. 경쟁입찰과 경영권 프리미엄이라는 인수합병(M&A)의 기본원칙을 지키지 않을 경우 또 다른 특혜 시비가 불거질 수 있다는 이유에서다.

공자위의 한 관계자는 "우리금융 매각의 큰 원칙은 유효경쟁을 하고 물량을 과반수로 하면서 시가보다 높게 판다는 세 가지였는데 우리금융 컨소시엄은 정부가 세운 큰 원칙을 모두 바꾸자는 것"이라며 "경영권 프리미엄을 주지 않겠다는 얘기는 M&A를 하지 않겠다는 것으로밖에 볼 수 없다"고 말했다.

문제는 초대형 물량인 우리금융을 사겠다는 큰손 투자자를 찾기가 쉽지 않다는 점. 정부 고민의 출발점이자 종착지이기도 하다.

정부로서는 우리금융 예비입찰의향서를 제출한 11곳 중 우리금융 컨소시엄 외에 나머지 10곳이 합종연횡을 통해 컨소시엄을 구성, 큰손이 돼주기를 기대하고 있지만 말 그대로 기대에 그칠 가능성이 농후하다.

입찰을 강행하더라도 우리금융 컨소시엄이 절대적인 우위를 차지하는 상황에서는 가격협상력을 발휘하기가 어렵다.

정부는 이 때문에 우리금융 민영화 본입찰시 지분 10% 미만의 투자자들을 제외하는 방안을 검토하는 것으로 알려졌다.

단순한 재무적 투자자(FI)들을 본입찰에서 제외해 우리금융 인수에 관심이 많은 전략적 투자자(SI)들과 선을 그어 경쟁구도를 강화하겠다는 의도에서다. 하지만 현재까지 우리금융 인수 의사를 밝힌 곳들이 우리금융 컨소시엄처럼 정부 지분 전체가 아닌 일부만 사들일 가능성이 크다는 점에서 정부의 발목을 잡고 있다.

<저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지>