|

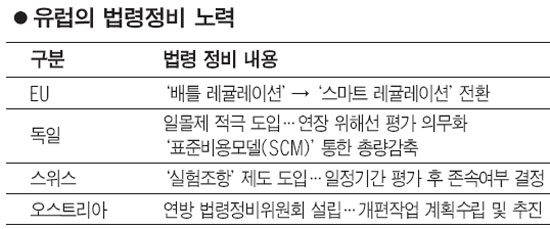

복잡한 행정법령의 덫에 빠진 우리나라가 참고할 만한 사례가 바로 유럽연합(EU)이다. 유럽은 오랜 역사만큼이나 복잡한 행정법령이 난맥처럼 얽혀 있다. 이런 유럽에서 이른바 '법률 인플레이션'에 대한 자각이 시작된 것은 1980년대. 이에 따라 유럽에서는 이른바 '배틀 레귤레이션(regulationㆍ규제)' '배틀 로메이킹(lawmakingㆍ입법)' 바람이 불기 시작한다. 시대착오적인 법 규범을 폐지하고 국가 전체적으로 법 총량을 감축하기 위한 대대적인 작업에 착수한 것이다. 유럽에서도 선도적이었던 국가는 독일ㆍ스위스ㆍ오스트리아 등이었다.

독일은 2005년부터 연방정부가 법 규범 간소화를 위한 전략을 세운다. 법의 양을 줄이고 행정기관의 양산을 막기 위해 가장 먼저 활용했던 것은 '일몰제' 도입이었다. 법의 유효기간이 지난 뒤 해당 법을 연장하기 위해 반드시 평가를 거치도록 의무화하는 한편 이를 제도화시켜 정착하는 데 성공했다. 일각에서는 법이 일몰제 형식으로 접근했을 때 영속성이 떨어질 수 있다는 우려도 나왔지만 2000년 이후 더 확산된다.

두 번째 활용했던 방식은 '표준비용모델(SCMㆍStandard Cost Model)'이다. 각종 법령 및 보고ㆍ신고 등에 따른 행정부담을 SCM 기법을 통해 금액으로 환산, 국민과 기업이 얼마나 많은 비용을 치르고 있는지 보여준 것이다. 이는 막연히 규제 개수로만 짐작하던 것보다 훨씬 효과적인 힘을 발휘했다. 금액으로 환산해 100유로이던 규제를 3년 후 75유로까지 낮추겠다는 식의 접근이 가능했기 때문이다.

SCM 기법이 도입된 후 독일 정부는 전면적인 행정부담 조사와 부담감축 정책을 실시할 수 있게 됐다. 행정기관에는 강제효과가 더욱 강해졌고 규제를 얼마나 줄였는지 금액으로 환산해 보여줬을 때 국민에게는 설득력이 높아졌다.

스위스의 경우 1980년대부터 일찌감치 '실험조항'이라는 제도를 도입했다. 법 마지막 부분에 일정 기간 후 법을 '실험'해본 결과 얼마나 많은 경제적 효과가 발생했고 부작용은 없었는지를 평가해 법을 계속 둘지, 없앨지를 판단하도록 했다.

지난해 유럽은 '배틀 레귤레이션'을 '스마트 레귤레이션'으로 전환했다. 이제 총량감축에 어느 정도 성과를 본 만큼 법의 질적 향상을 추구할 때가 됐다는 것이다. 또 정부규제를 자율규제로 돌려 국가와 민간이 공동으로 만든 가이드라인을 지키면서 국가개입은 최소화해 '윈윈 효과'를 창출하는 데 힘쓰기로 했다.

우리나라에서도 이 같은 시도가 없었던 것은 아니다. 우리나라 역시 1998년 일몰제 개념을 도입했지만 이를 거의 활용하지 않다가 2009년 확대적용이 추진됐지만 별다른 성과를 거두지 못했다. SCM 기법도 2006년 검토됐다가 '없던 일'이 되고 말았다. 규제를 계량화할 수 있는 기법을 개발하지 못했기 때문이다. 전문가들은 그러나 지금은 우리나라도 SCM 기법 도입을 검토할 만한 여건이 됐다고 지적한다. 박영도 한국법제연구원 수석연구위원은 "분석기법 개발이 많이 이뤄졌고 외국에도 적용사례가 많아 도입여건이 많이 좋아졌다"며 "법령 규모가 줄고 규제가 질적으로 개선되는 것을 국민들이 이해하기 수월하게 만들 필요가 있다"고 말했다.