<상> 발등에 불 떨어진 기업들<br>미·EU서브랜드 이미지 실추 수출 확대·투자유치에 걸림돌<br>해 거듭될수록 감축부담 커져 기업들 액션플랜 놓고 골머리

국내 기업들의 온실가스 감축 시행이 한 달 앞으로 다가왔다. 지난 2009년 11월 국가 온실가스 감축목표를 발표한 지 2년여 만에 기업들이 이제는 행동에 돌입해야 할 때가 왔다. 기업들은 내년 1월부터 정부와 합의한 만큼의 온실가스ㆍ에너지를 의무적으로 줄여야 한다. 특히 대기업 등 수출기업의 경우 정부와 약속한 감축에 실패할 경우 비(非) 친환경 기업으로 낙인이 찍히면서 유럽연합(EU)과 미국이라는 거대 선진시장에서 브랜드 이미지가 실추될뿐더러 투자유치 등에도 걸림돌이 될 것이라는 목소리도 크다. 눈앞에 다가온 온실가스ㆍ에너지 목표관리제의 내용과 국내외 기업들의 준비사항ㆍ문제점 등을 3회에 거쳐 알아본다.

포스코와 삼성전자ㆍLG디스플레이 등 국내 대기업들은 요즘 내년에 어떻게 온실가스를 감축시킬 것인지를 놓고 머리를 싸매고 있다. 온실가스ㆍ에너지 감축프로그램인 목표관리제가 내년 1월부터 본격 시행됨으로써 다음달까지 최종 이행계획서를 정부에 제출해야 하기 때문이다. 온실가스 감축이 이제는 그야말로 발등에 떨어진 불이 됐다.

60여곳의 중견기업들은 지난달 정부와 합의한 목표 감축량에 대한 추가 조율을 위해 정부와 마지막 줄다리기도 펼치고 있다. 정부가 2009년 말에 발표한 오는 2020년 배출전망치(BAU) 대비 온실가스 30% 감축을 위한 첫 번째 실행작업인 목표관리제 시행이 코앞에 다가왔다.

온실가스ㆍ에너지 목표관리제는 산업과 발전 부문 366개 업체를 비롯한 총 458개 업체를 대상으로 시행된다. 현재 에너지 사용량의 대부분을 차지하는 철강, 화학, 시멘트, 반도체ㆍ디스플레이 등 산업 부문과 발전업체들은 10월 정부와 내년에 예상 배출량(6억톤) 대비 870만톤의 이산화탄소(CO

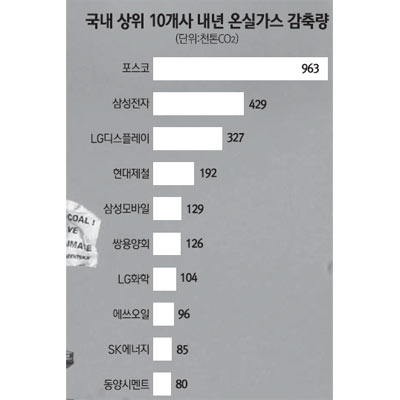

2)를 줄이기로 이미 합의했다. 이 가운데 국내 상위 10개 기업이 줄여야 하는 CO

2는 250만톤에 달한다. 에너지사용량 역시 10만7,000TJ을 감축해야 한다.

따라서 국내 기업들은 내년에 예상 배출량 대비 1.4%의 온실가스와 에너지를 감축해야만 한다. 정부는 내년이 제도 시행의 첫해라는 점에서 기업들에 비교적 무겁지 않은 감축의무를 부여했다고 설명하지만 해가 거듭될수록 감축 부담은 커질 가능성이 높다.

정부는 내년 한해 기업들의 이행실적을 바탕으로 2013년 3월에 실적 달성 여부를 체크한다. 특히 정부는 실적 결과를 외부에 공표하고 미달성 업체에 대해서는 개선명령을 부과한다. 개선명령에 따르지 못한 곳에는 최고 1,000만원의 과태료가 부과된다. 하지만 기업들은 과태료보다는 달성 실패 때 돌아오는 '비친환경 기업'이라는 낙인에 더 큰 부담을 느끼고 있다.

이럴 경우 수출 대기업의 경우 EU와 미국 등 선진시장에서 기업 이미지가 크게 훼손될 우려가 크기 때문이다. 따라서 기껏 수출확대를 위해 자유무역협정(FTA) 등으로 조성된 분위기를 제대로 활용하기도 힘들어질 가능성이 높다. 실제로 탄소정보공개위원회(CDP) 등 국제기구들은 기업들의 온실가스 감축 활동 여부를 투자자들에게 활용하도록 하고 있다.

포스코의 한 관계자는 "내년부터 시행되는 목표관리제는 수출 등 직접적인 경영활동뿐 아니라 투자유치와 해외 진출 등에도 큰 영향을 미칠 수 있다"며 "에너지를 덜 쓰고 좋은 제품을 만드는 것은 이제 기업의 국제 경쟁력과 직결된 문제로 떠올랐다"고 말했다.

손양훈 인천대 경제학과 교수도 "온실가스 감축 문제에 있어서 기업들이 가장 두려워하는 것은 실패 때 돌아오는 명성과 이미지의 실추"라며 "기업들이 친환경적으로 생산방식을 바꾸지 않으면 장기적으로 지속가능한 발전을 이루기 어렵다는 것을 경험하게 될 것"이라고 말했다.