1967년 이래 3대가 이어 살고 있는 땅이다. 건축주의 아버지이자 건축가의 할아버지는 1960년대 이 자리에서 동네 슈퍼를 했고, 건축주이자 건축가의 아버지는 이곳에서 1985년부터 고추를 빻고 떡을 만들었다. 그리고 기저귀 두른 동네 아이는 현재 나이 쉰이 다 돼 이곳에 설계사무소를 열고 부모님의 평생 집을 지었다.

주변에 자연스럽게 묻어나는 적벽돌과 줄눈이 평범하지만 정제됐다. 3대의 인생이 고스란히 담긴 ‘만수방앗간’은 동네에 그대로 스며든다. 시간이 흘러 앞집, 옆집 옥상 너머 먼발치에 치솟은 고층 아파트가 눈에 걸리지만 동네 풍경은 그대로다. 건축주는 건물이 바투 선 동네에서 시끌벅적 공사에도 민원 한번 없던 감사함을 먼저 자랑삼았다. 직접 민원을 막아주던 동네 어르신들의 성원 덕에 만수방앗간은 그 시간과 풍경을 담아 모퉁이 작은 집이 됐다. 튀지 않고 단정히 서 있는 모습이 그동안 살아온 동네에 작은 보답이라 여겼다.

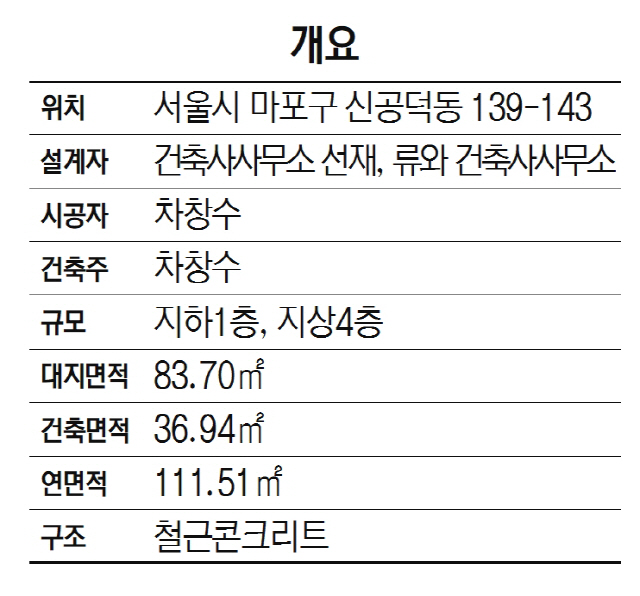

대지 면적 83㎡(21평) 남짓. 동네 골목길 풍경만큼이나 좁은 땅에 쌓아 올린 내부 공간이 섬세하다. 소규모건축물 평면 계획에 가장 어려운 부분이기도 하다. 우선, 1층과 지하 근린생활시설과 2층 이상 부모님 집을 구분시켰다. 1층에는 전면에 열린 건축사무소, 땅으로 파고 들어간 미팅룸이 위치한다. 거칠 게 마감된 지하 공간은 마치 바깥의 붉은 벽돌 안으로 들어온 듯하다.

사무실을 빗겨 돌아가면 외벽을 휘감아 오르는 외부계단이 콤팩트한 내부 공간의 활용성을 극대화한다. 계단의 재질인 까만 철재는 붉은 벽돌 다음으로 대표적인 색감이기도 하다. 까만 철재는 따뜻한 벽돌과 만나 그리 차갑지 않고 단정함을 더 한다. 계단을 둘러싼 난간의 철망이 각도에 따라 시선을 열고 닫는 배려도 담았다.

계단을 따라 2층, 3층 반, 3층, 4층 그리고 다락까지 촘촘히 마련된 생활 공간이 내외부 계단을 따라 등장한다. 실내는 따스한 목재 바닥과 하얀 벽과 가구로 단순화했다. 좁은 계단을 따라 실내에 오르내릴 수도 있어 공간 활용에 재미도 첨가했다. 특히 마감 디테일이 건축물과 공간의 단아함을 완성한다. 주차공간을 기둥 없이 처리하고 주차장 천정까지 벽돌을 매달아 붙여 외벽과 통일감을 줬다. 두터운 나무문, 창틀과 호응하는 벽돌 조적에 허튼 마감이 없다. 풍경에 대한 배려만큼 설계의 완성도가 평범한 풍경 속에 특별한 삶을 살게 한다.