알뜰폰(가상 이동통신망 사업자·MVNO) 가입 고객의 이탈이 10개월 동안 이어지면서 알뜰폰 업계 위기감이 높아지고 있다.

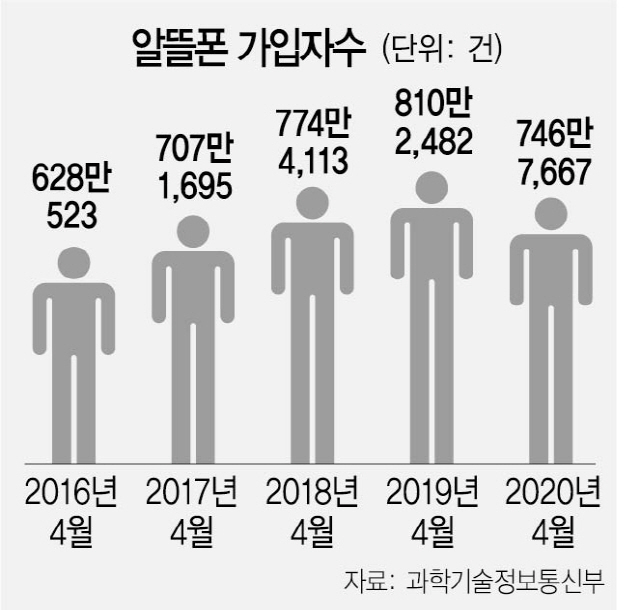

2일 과학기술정보통신부와 한국통신사업자연합회(KTOA)에 따르면, 지난 4월 기준 이동전화 중 알뜰폰의 점유율은 10.77%로 집계됐다. 이는 지난 2016년 8월(10.79%)과 비슷한 수준이다. 알뜰폰 가입 고객은 지난해 7월(806만 6,747명)부터 꾸준히 감소하며 올해 4월 746만 7,667명까지 떨어졌다. 이에 따라 지난해 4월 810만명까지 돌파했던 이용자수는 1년 만에 60만명 이상 줄어들게 됐다.

알뜰폰 시장이 갈수록 쪼그라드는 이유는 마케팅 비용을 얼마나 투입하느냐에 따라 이용자 규모가 결정되는 이동통신 시장에서 이동통신 3사에 비해 자금력이 떨어지기 때문인 것으로 보인다. 통신 3사는 꾸준히 보조금을 뿌리며 가입자 확보 경쟁을 지속하고 있다. 실제로 지난달 초 삼성·LG전자 등 중저가폰이 일제히 쏟아지면서 보조금 규모도 커져 ‘공짜폰’ 논란이 터지기도 했다. 알뜰폰 업계에선 통신 3사가 알뜰폰 고객들을 겨냥해 수십 만원의 보조금을 지급하는 사례가 이어지고 있다고 보고 있다. 이와 관련 한국알뜰통신사업자협회는 지난 4월 성명을 통해 “자금력을 앞세운 (통신 업계의) 약탈적 행위를 중단해야 한다”고 주장하기도 했다.

알뜰폰을 해지하는 고객이 늘어나고 있는 것도 문제로 꼽힌다. 올해 4월 통신사에서 알뜰폰으로 이동하는 숫자가 그 반대의 경우보다 오히려 272건 더 많았다. 하지만 알뜰폰 가입자 숫자는 9만 5,913명 줄어들었다. 번호이동이 아니라 아예 알뜰폰을 해지하는 고객이 늘어난 탓이다.

이밖에 5G 스마트폰을 원하는 고객들이 알뜰폰을 떠나는 경우도 생기고 있다. 알뜰폰 업계 관계자는 “5G 전용 중고폰과 자급제 스마트폰이 활성화되지 않았기 때문”이라고 밝혔다. 4월 5G 전체 이용자는 633만 9,917명이지만 이 중 알뜰폰 5G 이용자는 0.02%(1,061명)에 불과하다.

업계에선 알뜰폰의 위기를 극복하기 위해 다양한 대안을 모색하고 있다. 알뜰폰 업계 관계자는 “소비자가 원하는 요금제를 설계하고 유심(Usim) 당일배송 서비스 등을 마련하는 등 자생력을 갖추기 위해 노력하고 있다”고 밝혔다.