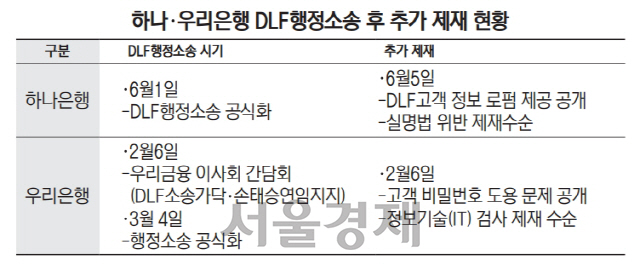

하나은행이 해외금리 연계 파생결합펀드(DLF) 고객의 금융거래 정보를 법무법인에 넘긴 사실이 뒤늦게 확인됐다. 금융감독원은 금융실명법 위반이라고 보고 제재 절차에 착수했다. 이는 하나은행이 DLF 제재가 과도하다며 법적 대응에 나선 지 나흘 만이다. 타이밍이 묘하다는 지적이 나오는 이유다. 공교롭게 비슷한 경우가 지난 2월 우리은행에도 있었다. 금감원은 우리은행 직원들이 2018년 고객 인터넷·모바일뱅킹 휴면계좌의 비밀번호를 동의 없이 변경해 활성계좌로 전환했다며 제재절차에 들어갔다. 이 역시 우리은행이 DLF 중징계에 맞서 행정소송을 내는 쪽으로 기울었던 시점이었다. 업계에서는 민감한 시기마다 당국과 관계가 껄끄럽던 금융사만을 꼭 집어 ‘제재’ 카드가 반복되자 ‘금감원의 반격’ 아니냐는 의구심까지 나오고 있다.

7일 금융업계에 따르면 지난해 8월 하나은행 일부 직원이 DLF 고객 1,000여명의 금융거래 정보를 A법무법인에 넘겼다. 금감원은 이를 금융실명법 위반이라고 보고 있지만 은행 측은 고객 민원이 발생했을 때 신속하게 법률 자문을 지원받을 목적이었다고 해명하고 있다. 하나은행의 한 관계자는 “금융실명법 제4조 제1항 제5호에 따라 고객의 동의가 필요하지 않은 경우에 해당한다고 판단해 정보를 제공했다”며 “금융거래 정보는 법률상담 목적으로만 사용됐다”고 말했다. 법조계도 포괄적인 법률 자문계약이 체결된 상황에서 ‘다툼의 여지’가 있다고 해석하는 것으로 알려졌다.

이런 가운데 금융권은 이슈의 급작스런 ‘공개 시점’에 주목하고 있다. 하나은행의 금융실명법과 관련해 금감원이 금융위원회로부터 유권해석 결과를 받은 것은 3월이었다. 즉 3개월 동안 묵혀왔던 이슈가 이달 1일 하나은행이 DLF 제재 행정소송에 나서자 갑자기 공개된 셈이다. 금융권 관계자는 “하나은행이 행정소송에 들어가자 금감원이 반격에 나섰다는 말이 나온다”며 “시기적으로 공교로울 수밖에 없다”고 지적했다. 물론 금감원은 금융위 법령해석을 3월에 받은 것은 맞지만 제재심의국 조치안을 다시 검토하는 등 내부절차를 거치는 데 시간이 소요됐을 뿐 묵힌 것은 아니라는 입장이다.

하지만 2월에도 우리은행이 2018년 자체 감사를 통해 적발하고 같은 해 금감원도 검사했던 ‘비번 도용’ 문제가 돌연 수면 위로 떠올랐다. 당시는 우리금융 이사회가 손 회장 연임을 지지하고 있던 시기였다. 금융권 관계자는 “우리은행이 DLF 행정소송을 검토하자 1년이 넘도록 별다른 조치가 없던 비번 도용 건이 느닷없이 공개됐고 하나은행도 DLF 소송에 나서자 실명법이 갑작스럽게 이슈가 됐다”며 “DLF 제재를 받은 두 은행이 행정소송에 나설 때마다 해묵은 이슈가 부각되고 뒤이어 당국의 제재가 거론되는 ‘데자뷔’가 재연되고 있다”고 꼬집었다.