“다수의 바이오 업체들이 임상실험 자금을 못 구해 발만 동동 구르고 있어요. 지금 같은 상황이 계속되면 20년간 국내 업체들이 투자한 파이프라인들이 다 사라질 겁니다.” (바이오벤처 대표 A씨)

제약·바이오 업계가 바이오헬스혁신위원회(혁신위)에 기대하는 가장 큰 요구사항 중 하나는 연구개발(R&D) 예산의 집행 효율화다. 나눠먹기식 R&D 예산 집행이 아닌 선택과 집중을 통해 될성 부른 떡잎 위주로 지원하는 옥석 구분이 이뤄져야 한다는 지적이다.

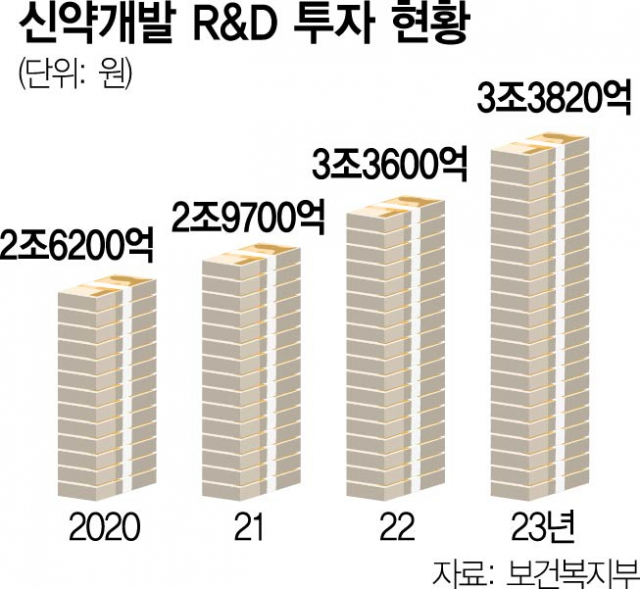

4일 관련 업계에 따르면 정부의 바이오헬스 분야 R&D 비용은 매년 상승하고 있지만 성과는 기대에 못 미친다. 특히 신약개발 R&D 예산은 2020년부터 올해까지 약 2조1700억원이 투입됐지만 같은 기간 허가를 받은 신약은 6개에 불과하다. 이마저도 2개는 코로나19 치료제와 예방 백신이다.

바이오헬스 분야 R&D 예산이 유기적인 편성이 어려운 이유는 여러 부처와 다양한 이해 관계자들이 연관돼 있기 때문이다. 생명의료전문위원회와 과학기술혁신본부, 바이오특별위원회 등 복수의 범부처 바이오 위원회가 존재하지만 보건복지부와 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 식품의약품안전처 등 부처별로 쪼개진 사업별 예산을 기계적으로 심의하는데 그치고 있다. 과학기술정책연구원은 보고서에서 “여러 부처가 각각의 정책 목표를 달성하기 위한 예산 투자와 사업을 산발적으로 진행하고 있다” 며 “보다 전략적이고 효율적인 예산 집행을 통해 기존 투자 분야와 신규 분야간 투자 포트폴리오를 조정하거나 투자 우선순위를 마련하는 등 재정비가 필요하다”고 지적했다.

반면 미국의 경우 보건복지부(HHS) 산하 국립보건원(NIH)에서 바이오헬스 분야 R&D 투자를 총괄한다. NIH는 질환별로 연구소와 센터를 분류하고 예산을 투입해 최상의 성과를 이끌어 낸다. NIH 산하에는 국립암연구소(NCI), 국립심장-폐-혈액연구소(NHLBI) 등 총 13개 질환군 연구소가 있다. 미국에서 개발된 의약품의 70%는 NIH 지원과제를 통해 만들어졌다.

일본은 2015년 의료연구개발기구(AMED)를 설립해 경제산업성, 문부과학성, 후생노동성 등 부처별로 분산돼 있던 R&D 자금 통로를 일원화했다. 각 부처가 제출한 예산요구 사항을 AMED가 협의·조정하고 개별 연구기관에 배분하는 방식이다. AMED 출범 이전에는 일본 역시 각 부처가 개별적으로 산하 연구기관에 예산을 배분했고 중복투자와 비효율로 골머리를 앓았다.

제약·바이오업계는 혁신위가 기술력을 갖춘 회사와 연구소를 중심으로 파격적인 지원에 나서야 한다고 입을 모았다. 글로벌 경기 부진으로 제약·바이오 업계에 돈줄이 말라가고 있는 만큼 혁신위가 선택과 집중을 통해 선별적인 투자에 나서야 한다는 주문이다. 제약바이오협회 관계자는 “최근 10년간 정부의 보건의료 R&D 투자는 증가했지만 응용 연구 비중은 2010년 22.5%에서 2019년 15.4%로 감소했다” 며 “응용, 중개연구는 R&D 실패율이 높고 많은 시간과 비용이 들어가는 만큼 정부의 적극적인 지원이 요구된다”고 지적했다. 바이오벤처의 한 대표도 “정부가 R&D 예산을 투자할 때 형평성을 고려해 여기저기 소액을 뿌리는 것은 효과를 거두기 어렵다” 며 “혁신위가 임상 연구를 제대로 하는 회사들과 그렇지 않은 회사들을 솎아 내고 선택과 집중해 투자하면 예산집행의 효율성도 올라갈 것”이라고 말했다.