|

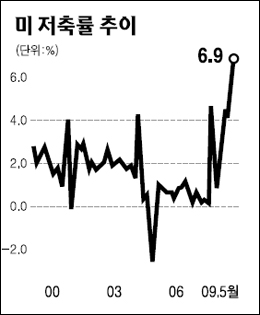

미국의 저축률이 이상 급등하면서 미 정책당국의 고민이 깊어지고 있다. 대규모 경기부양책 시행으로 정부에서 돈을 풀어도 민간이 소비를 하지 않고 꼭꼭 움켜지는 현상이 갈수록 뚜렷해져 이것이 경기 회복에 독약으로 작용할 우려가 커지고 있는 것이다. 저축이 늘어나면 미래의 투자재원이 증대돼 경제 구조가 튼튼해지는 긍정적 효과가 있지만 문제는 소비로 경제를 지탱하는 미국에서 단기간에 저축률이 지나치게 가파르게 상승하고 있다는 점이다. 미 상무부에 따르면 5월 중 가계저축률은 6.9%를 기록해 1993년 이후 15년 만에 가장 높은 수준을 기록했다. 이는 전달의 5.6%에 비해 무려 1.3%포인트나 높아진 것일 뿐만 아니라 지난 50년 평균치 6%보다 더 높다. 저축률 급등은 경기 침체 속에서 하루가 달리 일자리가 줄어들고 있어 이에 불안감을 느낀 소비자들이 씀씀이를 줄이고 불확실한 미래에 대비하는 것으로 해석된다. 흥청망청하던 미국인의 생활태도가 변화했음은 소득이 증가한 것만큼 소비가 늘지 않은 것에서도 확인된다. 5월 개인 소득은 경기부양책 시행 효과로 1.4%나 증가하면서 1년 만에 최대로 상승한 반면, 소비 지출은 0.3% 증가하는데 그쳤다. 물론 5월 중 저축률 급등이 경기 부양책의 일환으로 시행한 감세 및 고령자 연금 확대 등 재정 지출 효과에서 비롯된 측면이 크지만, 올들어 저축률 추이는 한푼의 소비가 아쉬운 미 경제에 비상이 걸릴 만큼 가파르다. 1년 전인 지난 2008년 4월까지만 해도 0%였던 저축률은 2008말 3%로 오른 데 이어 올 1ㆍ4분기 4%에서 5월 들어 다시 5.6%까지 올라섰다. 대표적인 경기 비관론자인 누리엘 루비니 뉴욕대 교수는 "저축률은 10~11%까지 오를 것"이라고 전망하고 있다. 일각에서는 저축률 상승이 일시적 현상이 아니라 경제구조의 정상화 과정이라는 분석을 내놓고 있다. 미국 경제가 초유의 금융 위기를 계기로 '고소비-제로저축' 시대가 끝나고 2000년대 이전처럼 저축ㆍ소비의 균형시대로 복귀하고 있다는 시각이다. 라일리 그램리 전 연방준비제도이사회(FRB)이사는 "자산 버블이 꺼지면 저축을 하지 않고 흥청망청 소비하기 어렵다"며 "미국인들은 90년대 버렸던 생활습관으로 복귀하고 있다"고 분석했다. 실제로 지난 60~90년 동안 미국의 개인 저축률은 평균 9%로 높았으나 90년대 주식과 부동산이 뜨면서 '부의 효과'를 경험한 미국인들은 버는 만큼 이상을 소비했다. 금융위기 이전으로 부동산 버블이 최고조에 달했던 2005년~2007년 미국의 저축률은 0%대였다. 노벨 경제학 수상자인 에드먼드 펠프스 콜럼비아대 교수는 "이번 경기 침체로 미국 가계의 부가 완전히 회복되는 데는 15년이 걸릴 것"이라고 전망한 바 있다. 한편 저축률 상승에 명암도 엇갈리고 있다. 유통업계는 죽을 맛이지만 은행들은 초저금리에 예금을 손쉽게 유치하고 있다. 지난 5월 중 예금총액은 1.7% 늘어나 지난 73년 이후 9개월 연속 최고치를 기록했다. 반면 지난해 자산단체 기부금은 지난 87년 이후 처음으로 줄었다. 블룸버그 통신은 "저축이 늘고 소비가 줄면 무역ㆍ경상 수지 적자가 줄어들어 중국 등 해외 자본 의존도가 낮아질 것"이라고 지적했다.