|

지난 2일 오후 서울 지하철 2호선 추돌사고를 낸 서울메트로의 올해 안전예산이 2010년 대비 30%에도 미치지 못하는 것으로 나타났다. 임금이나 복리후생비 등의 지출은 해마다 늘어나는데 수입은 제한돼 안전예산을 줄여 충당해 쓰다 보니 이런 일이 발생한 것이다. 결국 이번 사고도 안전예산을 줄이면서 생긴 예고된 인재라는 비판을 피하기 어렵게 됐다.

6일 서울시 등에 따르면 서울메트로의 올해 안전예산은 375억원에 불과하다. 이는 2010년(1,301억원)과 비교하면 28.8% 수준이다. 4년 만에 안전예산이 3분의1토막 난 것이다.

안전예산은 운전장애나 사고를 줄이기 위해 투입되는 예산으로 차량·궤도·신호·전기 분야의 유지보수 비용이 전부 포함돼 있다. 안전예산이 부족하다는 것은 제때 해야 할 유지보수를 그만큼 못하는 만큼 각종 안전사고가 일어날 확률이 높아진다는 의미다.

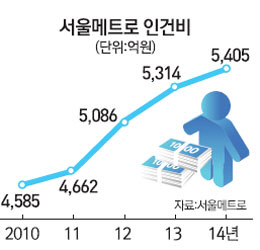

반면 인건비 등 영업비용은 매년 상승하고 있다. 2011년 영업비용은 9,135억원이었지만 지난해에는 1조176억원을 기록하면서 처음으로 1조원을 넘어섰다. 올해 영업비용은 1조545억원이 예산에 반영돼 있다. 인건비와 복리후생비가 영업비용의 절반 이상을 차지하는 점을 감안하면 인건비 증가가 영업비용 상승의 주요 이유인 셈이다.

실제로 인건비는 2011년 4,662억원에서 2012년 5,086억원, 지난해 5,314억원으로 꾸준히 늘었다. 올해는 5,405억원이 예상된다. 영업비용에서 인건비 못지않게 큰 비중을 차지하는 복리후생비도 매년 평균 1,000억원 안팎에 달한다.

운수수익 등 수입예산은 매년 1조8,000억원대로 고정돼 있는 반면 인건비는 해마다 늘어나는 구조여서 특단의 대책이 없다면 앞으로도 안전예산을 확보하기 어려운 상황이다. 직원들의 인건비나 복리후생비 등을 대기도 벅찬 상황에서 안전예산 늘리기는 언감생심이다. 예산부족으로 새 차량 구입도 늦어지다 보니 서울메트로의 전체 차량 1,954대 가운데 23.8%인 466대가 20년 이상 된 것으로 나타났다. 한 철도 전문가는 "안전법상 지하철 열차는 25년까지 쓸 수 있고 정밀 안전진단을 통과하면 15년 연장해 쓸 수 있다"며 "그러나 20년 이상 되면 돌발적인 고장 가능성은 늘 존재한다"고 지적했다. 최근 들어 지하철 고장이 부쩍 잦아진 것도 차량 노후화 등이 원인일 것이라는 분석이다.

문제는 이 같은 경영 악순환의 고리를 끊기 위해 인력 재배치나 감축 등 특단의 대책이 필요하지만 서울시가 손도 못 대고 있다는 것이다. 서울 지하철은 1~4호선 책임지는 서울메트로와 5~8호선을 맡은 도시철도공사가 따로 있는데 똑같은 일을 하는 공사가 두 개나 필요하냐는 지적이 꾸준히 제기돼왔다. 지난해 세계적 경영 컨설팅 회사인 맥킨지 역시 매년 적자누적을 보이는 두 지하철공사에 대한 경영진단에서 두 공사의 통합을 통한 인력감축 방안을 제시했지만 서울시가 난색을 보여 백지화한 것으로 알려졌다. 서울메트로 내부사정에 정통한 한 관계자는 "박원순 서울시장 취임 이후 지하철 노조와의 관계 때문에 인력조정 등과 같은 방안은 꺼내기도 어려운 분위기"라며 "인력 재배치나 감축 없이는 누적되는 적자구조를 개선하기 어렵다"고 지적했다.