|

부산은 정부가 야심 차게 추진했던 '동북아 금융허브' 가운데 한곳이다. 금융허브를 추진한 지 10년이 지난 지금, 외국계 금융회사 한곳도 관심을 보이지 않을 정도로 결과는 초라하다.

전문가들은 정부가 '부산을 한국의 월가로 만들겠다'는 청사진만 제시했을 뿐 실질적인 지원에는 소극적이었던 것을 주요 이유로 꼽는다. 부산 지역을 기반으로 한 정치권도 내실 있는 대책보다는 당장 그럴듯한 기관 설립에만 관심을 기울였다는 게 금융계의 중론이다.

처음부터 목표와 방법 모두 문제였다는 지적도 있다. 무엇보다도 동북아의 금융허브로 자리를 잡은 홍콩과 싱가포르가 지리적으로 가까운데도 정부는 서울과 부산 두 곳에 분산해서 금융중심지를 지정했다. 부산은 금융중심지라는 사실조차 제대로 알려지지 않았다. 최근에는 인천 송도 역시 GCF녹색기후기금과 세계은행 한국사무소 본부를 유치하며 국제금융중심지 추진을 주장하고 있다. 현실을 무시한 채 무턱대고 추진만 하고 있는 것이다.

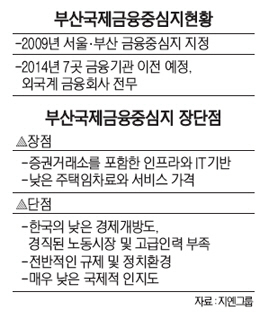

더욱이 한국은행 부산본부가 영국계 금융컨설팅업체 '지옌그룹'에 의뢰한 부산국제금융도시 경쟁력 연구 결과 부산은 경쟁력에 비해 국제적인 인지도가 매우 낮은 것으로 평가됐다. 낮은 경제개방도와 경직된 노동시장, 고급인력 부족, 불안한 정치환경도 부산의 경쟁력을 떨어뜨렸다. 이로 인해 부산은 싱가포르와 홍콩, 노르웨이의 오슬로에 비해 현격한 차이를 보이고 있었다. 서울을 비롯해 일본의 도쿄·오사카에도 뒤떨어졌다.

부산 남구 문현동에 위치한 부산 국제금융센터는 착공 7년 만인 오는 6월 준공을 앞두고 있지만 입주할 외국계 금융회사를 찾지 못했다. 대신 한국자산관리공사와 한국주택금융공사 등 서울에서 이전하는 공공금융기관 4곳과 한국거래소·신용보증기금 등 부산 지역 내에서 사무실만 옮기는 3개 기관만 입주가 확정됐다. 선박금융이나 파생상품거래를 특화하려 했던 부산 금융권은 선박금융공사가 해운보증기금으로 규모가 축소되고 해운거래소의 유치가 이뤄지지 않은 탓이라고 분석한다.

정부의 지원도 미비하다. 주관부서인 금융위원회는 금융위원장 주재로 1년에 두번 회의를 열고 있지만 실질적인 논의는 한계가 있다. 이런 현실은 예산 집행에도 반영됐다. 금융위의 금융중심지 추진예산은 3년째 매년 1억4,600만원으로 금융중심지를 뒷받침하는 사무실인 지원센터 예산 6억8,100만원에도 크게 못 미친다.

부산 금융계에서는 틈새를 공략한 실질적인 전략을 추진하고 있다. 최근 카드사 정보 유출사태나 사이버테러·지진 등 비상사태를 대비한 백업센터 설립의 중추로 삼자는 것이다. 부산은 해저케이블 상당수가 출발하는 관문국이 위치하고 서버에 필요한 냉각수도 쉽게 구할 수 있는 장점이 있다. 일부 외국계 금융회사도 긍정적이다. 다만 단순히 낮은 전기료에 의존해 외국 금융회사의 서버센터를 유치한다면 국민 혈세로 퍼주기를 한다는 비판을 받을 수 있다.