|

|

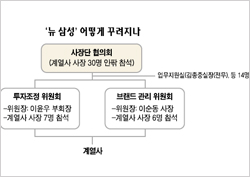

삼성이 창조경영의 새로운 도전을 시작한다. ‘이건희 회장-전략기획실-계열사 최고경영자(CEO)’로 이어지는 이른바 ‘삼각 편대’ 대신 계열사별 독립경영을 통해 홀로서기에 나서 ‘뉴 삼성’으로 재편됐다. 삼성의 한 고위 관계자는 “새로운 삼성의 형태는 세계 어느 기업에서도 찾을 수 없어 ‘실험’이라고 표현하는 것이 옳다”고 설명했다. 이재용 삼성전자 전무로의 원활한 경영권 승계 작업과 계열사별 홀로 경영이라는 두 가지 숙제를 동시에 해결해야 하는 초유의 경영 시험대에 본격적으로 올라선 셈이다. ◇‘뉴 삼성’, 3대 모형으로 재편=25일 사장단회의 직후 내놓은 발표문을 보면 앞으로 삼성의 항로는 크게 세 가지 모형으로 꾸려졌다. 첫째 모형은 사장단협의회다. 종전의 ‘수요 사장단회의’를 대체하게 될 협의회는 40명 안팎의 계열사 CEO들이 참석, 그룹 차원의 의사 결정을 한다. 주재는 대외 얼굴 역할을 해온 이수빈 삼성생명 회장이 맡고 부재 시에는 이윤우 삼성전자 부회장이 대행한다. 삼성은 협의회 산하에 투자조정위원회와 브랜드관리위원회를 비상근으로 두었다. 두 위원회는 해체되는 전략기획실의 업무를 제한적으로나마 대행한다. 투자위원회는 이윤우 삼성전자 부회장이 위원장을 맡게 되며 신사업 추진과 유사ㆍ중복사업 조정 등을 논의하게 된다. 김순택 삼성SDI 사장, 김징완 삼성중공업 사장, 이수창 삼성생명 사장, 이상태 삼성물산 사장, 임형규 삼성전자 사장, 고홍식 삼성토탈 사장 등 7명의 CEO가 포진했다. 브랜드위원회는 삼성 홍보의 대명사인 이순동 사장이 수장을 맡았다. ‘SAMSUNG’이라는 글로벌 브랜드의 통일성을 유지하는 막중한 책임을 지게 됐다. 위원회에는 김인 삼성SDS 사장, 최지성 삼성전자 사장, 지성하 삼성물산 사장, 김낙회 제일기획 사장, 박준현 삼성증권 사장 등 6명이 참여한다. 일각에서는 이번 발표 직후 “삼성의 항로가 ‘이윤우-이순동 쌍두 체제’로 재편됐다”는 평가를 내놓기도 했지만 그룹의 한 관계자는 “계열사별 홀로 경영체제이기 때문에 두 사람의 역할은 거중조정에 불과하다”고 확대 해석을 경계했다. 두번째 모형은 삼성전자와 삼성생명을 주축으로 계열사들이 수직 계열화하는 일종의 ‘양대 소그룹 체제’다. 삼성은 “전자 및 금융사업에서 유사ㆍ중복 투자를 조율하고 시너지 창출을 도모하는 역할은 주력 회사인 삼성전자와 삼성생명에서 담당할 것”이라고 밝혔다. 두 회사가 맏형 역할을 하면서 사업 역할군을 조정할 것이라는 얘기다. 마지막은 삼성경제연구소가 명실상부한 그룹의 ‘싱크탱크’ 역할을 하게 된다는 점이다. 종전 삼성 전략기획실의 핵심 업무 중 하나가 감사(경영진단)였다. 삼성의 감사팀은 ‘암행어사’ ‘저승사자’ 등으로 불리면서 막강 파워를 지녔고 그룹의 핵심 의사 결정에 상당한 영향력을 발휘했다. 삼성은 기존의 노하우를 활용하기 위해 이곳의 일부 인력을 삼성경제연구소로 보내 경영컨설팅 기능을 보강한다고 밝혔다. 그룹의 고위 관계자는 “감사 기능은 전혀 하지 않을 것이며 순수하게 컨설팅만을 맡을 것이고 중소기업 등에서도 희망할 경우 이를 이용하게 할 것”이라고 말했다. 하지만 감사기능이 보강된 경제연구소는 그룹 운영에 일정 부분 역할을 할 것으로 보인다. ◇인수합병(M&A) 등 돌발변수에 대한 ‘스피드 경영’ 능력은 과제=삼성이 이처럼 초유의 독립경영 실험에 맞춰 나름대로 모형을 제시했지만 치열한 생존게임이 벌어지고 있는 글로벌 경쟁에 순발력 있게 대처하는 데는 여전히 허점이 수두룩하다. ‘삼성이 늪에 빠졌다’는 그룹 관계자의 촌평처럼 당장 오너의 강력한 추진력과 전략기획실의 컨트롤 아래 이뤄지던 삼성 특유의 ‘스피드 경영’이 힘들어질 가능성이 높다. 삼성 관계자는 “과거 반도체 사업이 18년 동안 적자를 내면서도 지탱할 수 있었던 것은 오너의 의지가 있었기에 가능했던 것”이라며 “앞으로 이런 경영 행위가 가능하겠느냐”고 우려했다. 무엇보다 삼성물산의 예에서 보듯 외부로부터의 적대적 M&A 위협 등 비상 상황에 처했을 때 이를 일사불란하게 처리할 수 있는 힘을 찾을 수 있을지도 회의적이다. 아울러 신사업 발굴 등을 놓고 계열사별 이해상충이 벌어졌을 때 CEO들이 주주의 반발이 뻔한 상황에서 다른 CEO에게 손쉽게 양보할 수 있을지도 관건이다. ‘그룹의 장기 비전 확보 능력이 뚝 떨어질 것(그룹 고위 관계자)’이라는 염려도 이와 비슷한 줄기다. 물론 이런 상황들이 기우(杞憂)에 불과할 것이라는 시각도 있다. 이건희 회장이 최대 주주로 남아 있는 만큼 핵심 의사 결정 과정에서는 이 회장의 입김이 어느 정도 반영되지 않겠느냐는 것이다.