|

충북에서 선박부품을 생산하는 중소기업 M사의 이지원(가명) 대표는 지난해 결국 폐업을 선택했다. 선박경기가 급속히 얼어붙은데다 지역경제 전반이 활력을 잃어 더 이상 판로를 찾기가 어려웠기 때문이다. 지방에만 있는 각종 규제와 투자유치의 어려움도 발목을 잡았다. 이 대표는 "지방에서 기업 하기가 점점 어려워지고 있다"고 토로했다.

지역경제가 활력을 잃어가고 있다. 신생기업은 줄고 폐업기업은 늘면서 지방기업의 '고령화'도 빠른 속도로 진행되고 있다. 정부는 잠재성장률 4%, 고용률 70%, 국민소득 4만달러라는 청사진을 제시하지만 수도권 편중의 '외발경제'로는 목표달성이 어렵다는 지적이 제기된다. 최근 경기호조에 대한 목소리가 커지지만 착시현상이라는 우려도 이 때문이다.

10일 통계청과 지방자치단체에 따르면 지난 2011년 기준 서울을 제외한 지방기업 52만4,215곳이 문을 닫았다. 2010년 49만6,971곳이 폐업한 것과 비교하면 3만개가량 늘어난 숫자다.

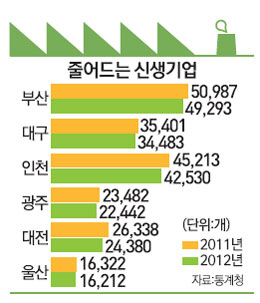

반면 2012년 기준 서울 제외 지방의 신생기업 숫자는 60만558곳으로 전년의 62만5,029곳보다 2만5,000곳가량 줄었다. 경기도에서 가구공장을 운영하는 중소기업 대표 김광진(가명)씨는 "인건비와 임대료 등 원재료 비용은 오르는데 정부와 지자체의 지원을 받기는 어려워 막막한 심정"이라고 토로했다.

사정이 이러니 산업생산과 소비에서도 불균형이 커지고 있다. 지난해 광공업생산은 전남(-7.0%)과 경북(-6.9%)이 나란히 하위권을 차지했고 대형 소매점 판매의 경우 광주(-4.8%), 전북(-4.1%), 경북(-2.6%), 전남(-2.4%) 등이 의복판매 부진 등의 영향으로 줄줄이 내림세를 나타냈다. 이런데도 지원은 수도권에 집중되고 있다. 정부는 지난해 지방 65 대 수도권 35로 책정돼 있던 정책자금 지원 비중을 지방 63, 수도권 37로 수도권의 비중을 오히려 높였다. 지난해 정책자금 규모는 4조8,700억원이다.

지원 후 사후관리도 부실하다. 산토끼(신규 기업) 잡기에 열중하다 보니 집토끼(기존기업) 관리는 부실해지고 있다는 것이다. 실제로 전남권 산업단지 입주기업 현황을 보면 2008년 1.2%였던 휴폐업률이 2013년 6월 1.5%로 오히려 상승했다. 강원권 산단 입주기업의 휴폐업률은 같은 기간 8.1%에서 9.3%로 치솟았다. 업계의 한 관계자는 "기업이 비수도권으로 이전하면 한시적으로 법인세를 감면해주는 제도가 있는데 일몰기간이 다가올수록 상당한 부담을 느낄 수밖에 없는 구조"라고 설명했다.