|

|

"구두개입의 타이밍과 강도가 모두 절묘했다."

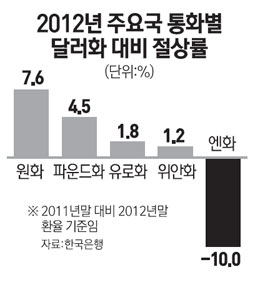

외국계 금융사의 한 외환딜러가 박재완 기획재정부 장관의 최근 환율대책 발언에 대해 내린 평가다. 박 장관은 지난 23일 외환시장 안정에 대해 "대책은 준비가 다됐다"고 밝혀 원화 강세 반전에 한층 탄력을 줬다. 금융권은 정부 대책이 겨냥할 표적이 어디일지를 숨죽인 채 가늠하고 있다.

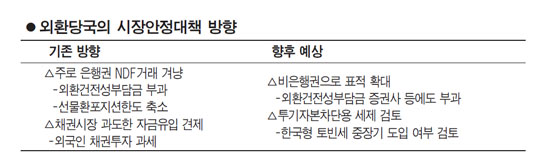

정부의 그간 공개발언 내용이나 금융권의 분석을 미뤄볼 때 앞으로 발표될 대책은 기존과는 다른 양상의 규제를 담을 가능성이 점쳐지고 있다. 무엇보다 기존의 대책이 주로 은행권을 정밀 타격했다면 앞으로는 증권업계 등 비은행권이 규제 시험대에 오를 것으로 보인다.

이른바 '거시건전성 3종 세트'로 대표되는 기존의 환율대책은 주로 은행(특히 외국계 은행의 국내지점)을 사정권에 뒀다. 2008년 우리나라의 외환시장이 교란됐던 주요 이유는 단기외채 급증 탓인데 투기적 역외차액결제선물환(NDF) 거래와 관련한 은행의 거래 패턴이 외채 증가의 주범으로 꼽혔던 것이다.

예를 들어 투기자본이 원화 강세(환율 하락)를 예상하고 NDF시장에서 국내 은행에 달러를 팔면 해당 은행은 앞으로의 환율변동위험을 피하기 위해 달러를 빌리고는 했다. 해당 은행은 곧 이어 해당 달러를 현물시장에서 되파는데 이 과정에서 우리나라의 단기외채가 늘어나는 부작용이 발생했던 것이다. 외환 당국의 한 관계자는 "2008년 당시 NDF시장에서 실수요(수출입 결제용, 증권투자용)를 뛰어넘는 규모의 달러 매도가 이뤄졌다"며 "이는 투기세력의 환헤지와 이를 받은 은행의 연쇄적인 환헤지가 외환시장 교란의 원인임을 의미했다"고 설명했다.

반면 근래의 환율 급락은 과거와는 다른 패턴이다. 정부의 3종 세트 규제로 은행을 경유한 투기자본의 외환시장 교란 위험은 크게 누그러졌다. 대신 증시가 주목을 받고 있다.

박성욱 한국금융연구원 연구위원은 "지금은 은행으로 해외 투기자본이 들어오는 것보다는 증시로 들어오는 돈이 환율의 변동성을 키우고 있다고 본다"며 "따라서 은행권을 상대로 3종 세트 규제를 강화하는 방안은 외환안정에 대한 정부의 의지를 표출하는 수단이 될 수 있을지는 몰라도 실효성은 장담하기 어렵다"고 진단했다.

이에 따라 정부의 새 규제는 증시 등을 겨냥할 가능성이 높다는 게 금융권의 해석이다. 한 대형 금융사 외환딜러는 "증권사에도 외환건전성부담금 등의 3종 세트 규제 일부를 적용하는 방법이 단기적인 규제 방안으로 나올 수 있다"고 내다봤다. 이는 기존 3종 세트의 규제 기조를 연장하는 선상에서 규제 범위를 확대하는 것이다.

다만 시장 상황에 따라서는 3종 세트 이외의 초강수가 나올 것이라는 의견도 적지 않다. 실제로 한 외환 당국자는 "현재로서는 모든 가능 시나리오를 예상해 대응 방식의 가능성도 폭넓게 열어놓고 있다"며 "기존 방식에 플러스 알파를 더하는 것도 배제하지 않는다"고 설명했다. 이 경우 세제를 활용한 직접적인 증시 옥죄기 카드가 나올 수 있다.

마침 외환 당국은 조만간 관계 연구기관 등과 합동으로 외환시장 규제 방안에 대한 공청회를 추진 중인데 한국형 토빈세가 거론될 것이라는 관측이 나오고 있다. 물론 기획재정부는 아직 공식적으로 토빈세 도입을 부인하고 있다. 다만 토빈세는 아니더라도 최소한 그에 준하는 수준의 세제개편안이 준비될 수 있다는 가능성을 부인하지는 않는 상황이다.