|

1990년대 외환위기로 빚잔치를 벌였던 아시아 신흥국들의 부채가 금융위기 이후 또다시 급증하면서 아시아발(發) 위기 재발 가능성이 높아지고 있다는 분석이 나왔다.

월스트리트저널(WSJ)은 24일(현지시간) 맥킨지컨설팅 산하 글로벌협회의 통계자료를 인용해 "2008년 금융위기 이후 미국ㆍ유럽 국가에서는 빚이 줄었지만 아시아에서는 채무가 급증했다"며 차입에 의존하는 성장이 새로운 경제위기를 유발할 수 있다고 경고했다.

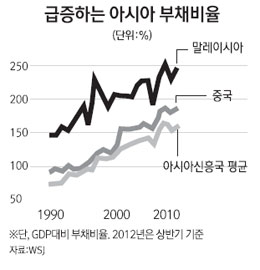

신문에 따르면 일본과 한국을 제외한 아시아 신흥국들의 국내총생산(GDP) 대비 총 부채비율은 2008년 133%에서 지난해 중반에는 155%로 상승했다. 중국의 경우 이 수치는 2008년 153%에서 지난해 중반 183%로 급증했고 말레이시아는 같은 기간 192%에서 242%로 뛰었다. 신문은 각종 비금융 부문 대출까지 감안할 때 중국의 총 부채비율은 GDP 대비 200%에 달할 수 있다고 분석했다.

미국의 경우 부채비율은 아시아 국가들보다 훨씬 높은 수준에 머물러 있지만 이 기간 GDP 대비 부채비율은 367%에서 346%로 하락세를 보였다.

이처럼 금융위기 이후 아시아에서 차입이 급증하고 있는 것은 수출이 더 이상 경제를 견인하지 못하게 되자 신흥국들이 수출의 대안을 차입을 통한 개발사업에서 찾고 있기 때문이다. 미국ㆍ유럽의 경제위기로 수출이 급감하는 상황에서 경제성장을 이어가기 위해 도로ㆍ항만 등 각종 사회간접자본(SOC) 투자를 늘리는 와중에 부채가 급증했다는 것이다. WSJ는 "아시아 각국은 1990년대 말 외환위기 이후 빚을 자제하고 저축에 집중해왔지만 2008년 이후 이 같은 경향이 확연히 달라졌다"며 "선진국발 핫머니가 유입된 까닭도 있지만 글로벌 교역감소로 인한 성장둔화가 가장 큰 원인"이라고 지적했다.

'차입 붐'을 주도해온 대표국인 중국의 경우 당국이 대출을 억제한 2010년부터 10분기 연속 GDP 성장률이 둔화됐다가 2012년 4월 대출 증대를 다시 허용한 지 6개월 만인 지난해 4ㆍ4분기에 11분기 만에 성장속도가 회복됐다고 WSJ는 분석했다.

WSJ는 "아시아 각국이 차입 확대를 지속한다면 경제위기가 발발할 수도 있고 가장 빠르게 성장하는 권역의 신장을 저해할 수 있다"며 "경제규모가 커지면 부채관리 수준도 높아지지만 아시아의 경우 부채성장의 속도가 매우 빠르다는 점에서 우려된다"고 지적했다. 중국 역시 중앙정부의 부채비율은 GDP 대비 약 20%선으로 건전하지만 금융위기가 잦아든 현재에도 빚 증가 속도가 여전히 가파르다는 점이 우려된다고 WSJ는 덧붙였다.

지오바니 델아리시아 국제통화기금(IMF) 이코노미스트는 "부채 급증(credit booms)이 위기로 이어질 확률은 3분의1 정도"라며 "차입을 통한 경제성장 자체가 나쁜 것은 아니지만 자국 환 가치가 급감할 경우 위험신호가 될 수 있기에 경계해야 한다"고 경고했다.