|

중국 근로자들의 연금인 양로보험이 고갈 위기에 처했다. 특히 지방정부의 양로보험은 중앙정부의 재정보조를 제외하면 이미 적자 상태에 진입했다는 분석도 나오고 있다. 중국 양로보험의 고갈 위기는 지나치게 빠르게 중국이 늙어가고 있기 때문이다. 인민은행 금융연구소는 중국이 2035년부터 초노령화 사회에 진입할 것으로 예측했다. 초노령화 사회는 80세 이상 노인인구 비중이 전체 인구의 5% 이상인 경우를 말한다.

시진핑 정부에게 양로보험 고갈 위기는 권력기반을 흔들 수 있는 리스크다. 빈부격차의 확대로 가뜩이나 불만이 쌓여가고 있는 상황에서 보험금 고갈은 사회안전망을 불안하게 만들 수 있기 때문이다. 시진핑 정부가 13차 5개년 계획(13.5계획)에서 양로보험금 개혁을 우선 과제로 설정하고 내년 3월 전국인민대표자회의(전인대)에 정년연장 안 등이 포함된 양로보험 개혁안을 제출한 것도 이같은 위기감에서 비롯됐다.

◇양로보험, 15년 후엔 4조 위안 적자= 중국 양로보험 위기는 경제 성장 둔화에 따른 자산가치 하락과 무관하지 않다. 여기에 노령화로 연금지출과 의료비용이 늘며 양로보험금의 대규모 적자 우려를 키우고 있다. 인민은행은 지금과 같은 속도라면 2030년에는 약 4조1000억 위안, 2050년에는 약 6조1000억 위안에 이를 것으로 예상했다.

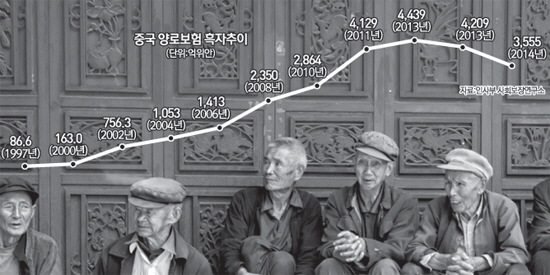

중국 인력사회보장부는 양로보험 실적이 지난해 3,555억 위안의 흑자를 기록한데다 노령화 대책도 세우고 있다는 입장이다. 하지만 지난해 흑자규모는 전년 대비 16%나 쪼그라든 것이다.

전문가들도 인력사회보장부의 주장을 반박한다. 재정보조금과 투자수익을 제외하고 양로보험 가입자의 순납입보험료 수입과 지출을 비교했을 때 약 2,200억 위안의 적자를 기록하고 있다고 주장했다. 안방보험은 "양로보험금이 순납입보험료 기준 적자를 기록하기는 사상 처음으로, 이를 중국 사회가 노령화 사회로 진입하는 첫해가 되는 신호로 받아들여야 한다"고 지적했다.

◇외면받는 연금가입률도 문제 = 저조한 가입률도 양로보험 고갈의 원인으로 지목된다. 중국 보험업협회와 인사부 사회보장연구소의 조사에 따르면 도시 근로자의 양로보험 가입률은 59.7%에 그치고 있다.

국유기업 근로자들의 보험가입률은 63.8%로 비교적 높은 반면 민간기업의 가입률은 56.1%로 평균치보다 낮았다. 특히 양로보험 가입 대상자 가운데 기업연금 프로그램에 편입된 근로자 비율은 33.5%에 불과하며 기업 근로자 중 중대질병보험, 상해보험, 장기간병보험 등에 미가입한 사람은 38.3%로 집계됐다. 30세 이하 청년층의 양로보험 미가입률이 20.1%로 50세 이상 장년층에 비해 높은 것으로 조사됐다.

가입률이 낮은 것은 양로보험에 대한 신뢰도가 떨어지며 노후 대책으로 은행저축 등을 더 선호하기 때문이다. 실제 최근 보험업협회의 조사에 따르면 중국인들은 노후대책으로 은행저축(79.8%)을 가장 선호했고, 이어 주택 등 부동산(37.1%), 양로보험(31.9%), 주식(15.8%) 순으로 답했다.

◇정년연장 서두른다= 중국 정부의 양로보험금 고갈 문제의 해결책은 정년연장이다. 물론 내부에서도 정년연장이 양로보험금 고갈의 미봉책에 그칠 것이란 비판이 쏟아지지만 당장 내놓을 뾰족한 대책이 없다.

시진핑 정부의 첫 5개년 경제성장 계획인 13.5 계획에서 정년연장을 공식화한 가운데 중국의 싱크탱크인 사회과학원은 정년연장 계획의 구체안을 발표했다. 사회과학원은 오는 2018년부터 정년을 연장하는 제도를 시작해 2045년까지 남성과 여성 모두 65세로 나이를 늦출 것을 제안했다. 현재 중국 퇴직 연령은 남성 60세, 여성 50세(간부 55세)다. 사회과학원은 은퇴자들의 노동 잠재력을 개발하는 것이 향후 노동력 부족 문제를 해결하는 주요 방향이 될 것이라고 설명했다. 일단 퇴직연령을 여성은 3년에 1년씩, 남성은 6년에 1년씩 늦추는 구체안도 제시됐다.

/베이징=김현수특파원

hskim@sed.co.kr