|

|

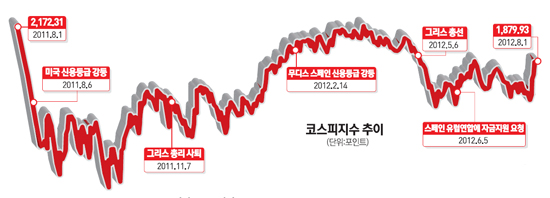

2011년 8월2일 유럽 재정위기 고조와 미국 신용등급 강등 이후 글로벌 금융시장을 뒤덮은 암운이 좀처럼 사라질 기미가 보이지 않고 있다. 코스피지수는 1,870선에 머무르면서 1년 동안 300포인트가 급락한 상황이고 이 때문에 기업공개(IPO)와 유상증자를 비롯한 증시의 자금조달 기능도 사실상 올스톱된 상황이다.

코스피지수는 1일 전날보다 0.11%(2.06포인트)하락한 1,879.93포인트에 거래를 마쳤다. 지난해 8월1일(2,170) 이후 1년만에 300포인트 가까이 하락한 셈이다. 코스피지수는 올 상반기 삼성전자 효과에 힘 입어 2,000선을 잠시 회복하기도 했지만 5월 이후 유로존 경제의 난기류가 다시 심해지면서 1,800선 후반대로 추락했다.

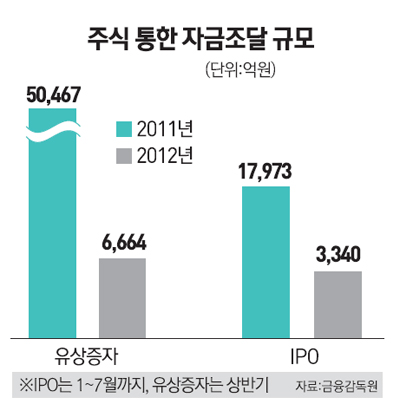

지수 부진으로 가장 먼저 직격탄을 입은 것은 증시를 통한 자금조달 시장이다. 금융감독원에 따르면 올 상반기 주식시장에서 기업들이 조달한 자금 규모는 총 9,143억원으로 2,000년 이후 최저치를 기록했다.

특히 새내기주의 데뷔가 녹록지 않았던 탓에 IPO 시장 규모는 올 1~7월 3,340억원에 그쳐 지난해 같은 기간(1조7,973억원)보다 82%나 줄었다. 증시 부진에 기관투자자들마저 지갑을 닫으면서 패스트패션브랜즈(FFB), 모다정보통신 등 상당수 기업들이 상장 직전 공모를 철회했다. 8월 이후로 예정됐던 대어급 IPO도 줄줄이 취소됐다. 상장 후 시가총액이 7조원대에 달할 것으로 점쳐졌던 현대오일뱅크가 거래소에 상장 예비심사청구서를 제출한지 두달만인 6월에 기업공개 철회를 선언했고 산은지주의 IPO도 국회에 발목이 잡혀 있는 상황. 여기에 미래에셋생명, 카페베네 등도 상장 연기가 불가피하다는 판단을 내린 것으로 알려졌다.

상반기 유상증자 역시 지난해의 5분의 1 이하로 뚝 떨어졌다. 증시 부진으로 기업의 증자 여건이 악화된데다 소액공모에 대한 규제가 강화되면서 그나마 증시에 손을 벌렸던 중소형사들마저 증자 계획을 취소한 데 따른 것이다.

유로존 위기에서 비롯된 공포의 일상화는 증시 투자심리 급랭으로 이어졌다. 지난달 하루 평균 거래대금은 3조6,157억원으로 2007년 3월(3조1,491억원) 이후 최저치를 기록했다. 하루 평균 거래대금이 4조원 밑으로 떨어진 것은 미국의 서브프라임모기지 사태로 글로벌 신용경색 위기가 대두된 2008년8월 이후 4년만에 처음이다.

갈 곳 잃은 투자자들은 테마주로 몰렸고 정치테마주, 선박투자회사, 창투사 등이 번갈아 오르며 이상급등 종목만 속출했다. 특히 올 들어 가장 큰 폭으로 상승한 종목은 써니전자로 이 회사는 대표이사가 과거 안랩에 근무했다는 이유로 7개월만에 1,310% 이상 올랐다.

전문가들은 악재의 돌출과 봉합의 과정이 반복되는 사이 증시도 등락을 거듭하겠지만 금융위기를 수습할만한 정책이 나오지 않는 이상 당분간 금융시장을 둘러싼 냉기류는 이어질 것으로 내다봤다. 특히 글로벌 경제 성장률 전망치 하향 조정이 가속화되고 있어 국내 주식시장의 점진적인 회복 기조마저 기대하기 어려운 상황이라고 지적하고 있다. 곽중보 삼성증권 연구원은 “유럽 재정위기가 이제는 실물경제에 까지 영향을 주면서 미국ㆍ중국 등 대부분 국가의 경제성장률 전망치가 잇달아 하향 조정되고 있다”며 “국내 기업들의 연간 순이익 전망치도 빠르게 하향 조정되고 있어서 증시에 부담을 주고 있다”고 지적했다.