|

2016년 글로벌 경제의 키워드는 양극화다. 미국이 2년째 성장세를 보이고 유로존(유로화 사용 19개국)도 완만하게나마 회복세를 이어가는 가운데 중국을 포함한 신흥국은 미국의 금리 인상과 저유가로 몸살을 앓고 있어 불확실성이 증폭되는 한 해가 될 것이라는 관측이다.

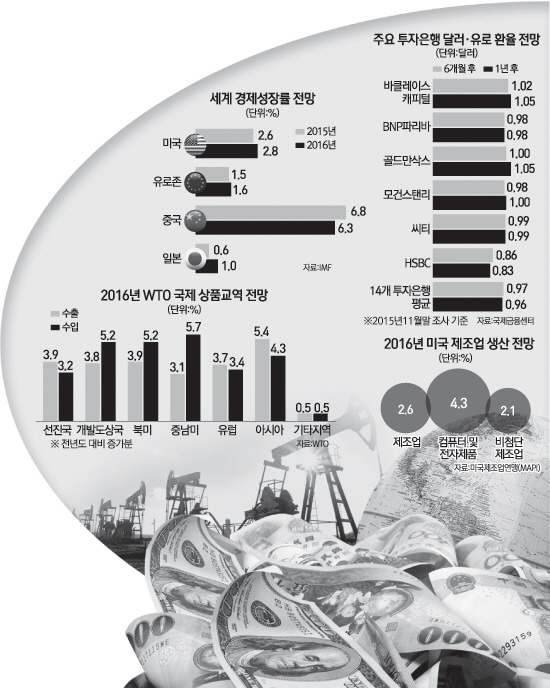

미 연방준비제도(Fedㆍ연준)는 2015년 12월 기준금리를 0.25%포인트 끌어올리면서 7년간의 '제로금리' 시대를 마감했다. 연준의 금리 인상은 경기회복에 대한 자신감을 상징한다. 글로벌 경제전망 기관들은 미국의 경제성장률이 지난해 2%대 중반에서 올해는 2%대 후반으로 확대될 것으로 보고 있다. 금리 인상이 달러화 가치 상승으로 이어져 수출은 악영향을 받을 수 있지만 견고한 내수가 미국 경제를 이끌어갈 것이라는 전망이 대세다. 미국은 최근 실업률이 완전고용 수준인 5.0%까지 떨어지고 주택시장이 개선되는 등 민간의 소비여력이 확대되고 있다. 저유가도 민간소비에 보탬이 되고 있다.

유동성 확대에 여념이 없는 유로존 경제도 완만하게나마 경기회복세를 유지할 것으로 전망된다. 국제통화기금(IMF) 등은 유로존 경제 성장률이 지난해 1.5%에서 올해 1.6%로 소폭이나마 높아질 것으로 내다봤다. 개인소비지출 증가율이 3%대를 유지하고 주택시장도 개선되고 있으며 실업률도 5%대까지 하락했다. 하지만 양적완화를 통한 유로화 약세에도 수출은 여전히 부진하고 임금도 오르지 않고 있어 가파른 회복세를 보이기는 어렵다는 전망이 지배적이다. 물가상승률도 0%대에 머물면서 디플레이션 우려 역시 여전히 가시지 않고 있다.

세계의 성장 엔진인 중국의 경제전망은 올해도 암울하다. 지난해 성장률이 목표치인 7%에 미달할 것이 기정사실화한 가운데 올해는 6%대 초반으로 고꾸라질 것이라는 전망이 대다수다. 이미 중국 정부도 6%대 성장(바오류·保六)을 공식화했다. 무엇보다 올해도 수출과 투자 부진이 중국 경제의 발목을 잡을 것으로 보인다. 투자 부진은 중국의 잠재성장률 저하를 의미한다. 수출에서 내수로의 체질 개선으로 돌파구를 찾겠다는 중국 정부의 복안 역시 실현이 만만치 않다. 연금 등 복지제도가 취약한 상황임을 고려하면 인위적 부양책 없이 소비가 살아나기를 기대하기는 힘든 탓이다. 전문가들은 다만 풍부한 외환보유액 등 정부의 정책대응 여력이 커 급격한 경기침체 가능성은 낮다고 보고 있다.

30년의 세월을 잃어버린 일본 경제의 성적표는 올해도 신통치 않을 것으로 전망된다. 아베 신조 정부가 무제한으로 돈을 풀고 있지만 수출은 좀처럼 살아나지 못하고 있다. 실업률이 낮아지는 등 고용이 개선되고 있지만 임금은 오르지 않아 소비여력도 없다. 물가 역시 제자리걸음을 하는 등 디플레이션 우려에서 헤어나지 못할 것으로 전망된다.

특히 올해 글로벌 경제의 큰 뇌관은 신흥국 경제다. 미국의 추가 금리 인상과 유로존ㆍ일본 등의 통화팽창이 정면으로 맞붙는 그레이트 디버전스(great divergence·대분기) 및 저유가라는 대형 악재에 발목이 잡혀 어느 때보다 힘겨운 한 해가 될 것임을 예고한다. 영국 파이낸셜타임스(FT) 설문조사 결과 경제전문가들은 연준이 올해 기준금리를 0.75%포인트 인상할 것으로 내다봤다. 미국 금리 인상은 신흥국에서 미국으로의 자본유출을 유발해 신흥국 부채위기를 촉발할 수 있다. 신흥국은 자국통화 가치 유지를 위해 금리를 올릴 것이냐, 경기회복을 위해 돈을 추가로 찍어낼 것이냐는 갈림길에 선 셈이다.

유럽은 경기회복세가 미약할 경우 언제든 추가 양적완화에 나설 수 있다는 입장을 분명히 했다. 글로벌 강국 간 통화정책 공조가 무너지면서 세계 금융시장은 요동칠 것으로 보인다. 특히 유로존의 돈풀기가 확대될 경우 달러와 유로 가치가 동일해지는 패리티 현상을 넘어 유로화 가치가 달러 밑으로 내려가는 사상 초유의 사태도 현실화할 것으로 전망된다.

벨기에 브뤼셀 소재 싱크탱크인 브뢰겔의 이코노미스트 군트람 울프는 "미국과 유럽 간 통화정책의 디버전스는 신흥국 시장의 변동성 확대라는 악재와 미국의 성장이라는 호재가 겹치는 것을 의미한다"며 "어느 쪽의 효과가 더 클지에 세계 경제의 향방이 결정될 것"이라고 말했다. 30달러대로 추락한 국제유가가 2016년에도 배럴당 50달러 미만의 낮은 수준에 머물 것으로 보인다. 산유국들이 경쟁적으로 공급을 늘리는 '치킨게임'을 벌이는데다 중국 등 신흥국의 성장둔화로 원유 수요가 공급을 따라가지 못하고 있기 때문이다. 저유가는 한편으로 선진국의 내수를 끌어올리지만 다른 한편으로는 중동 등 자원의존도가 높은 신흥국 경제를 위축시키면서 세계 경제에 부메랑이 될 공산이 크다.

한편 미국 대선, 수니파 이슬람 극단주의 무장조직 '이슬람국가(IS)' 등 극단주의 세력의 테러, 자원대국인 브라질의 대통령 탄핵 등도 글로벌 경제의 돌발변수로 거론된다. /김능현기자 nhkimchn@sed.co.kr