|

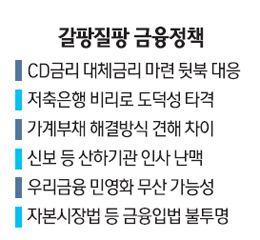

김석동 금융위원장과 권혁세 금융감독원장. 두 사람은 역대 금융당국의 수장 가운데 '파워'와 '카리스마' 면에서 가장 강력한 조합 중 하나로 평가돼왔왔다. 하지만 최근 일련의 상황은 이런 평가를 무색하게 한다. 금융계를 발칵 뒤집어놓은 양도성예금증서(CD) 금리 담합은 뒷북대응에 그치고 금융공기업 인사는 잇따라 파행으로 진행되는 등 중심을 잡지 못하는 모습이다. 저축은행 비리수사로 도덕성에 타격을 입고 가계대출 문제 해결을 놓고 자중지란을 벌이는 사이 시장의 갈등과 혼란은 점점 깊어지는 모습이다.

금융시장의 파수꾼이 흔들리고 있는 것이다.

20일 금융당국과 금융계에 따르면 CD금리 조작의혹이 일파만파로 번지고 있지만 정작 금융위와 금감원은 한발 비켜나 책임을 떠넘기기에 바쁜 모양새다.

금융위에서는 "금리라는 게 하루 아침에 만들어지는 줄 아나"라고 억울해하는 목소리가 나오는가 하면 금감원에서는 "우리가 직무유기를 한 게 아니라 담합조사를 미뤄온 공정위가 직무유기를 한 것 아니냐"고 되받아친다. 두 기관 모두 본질적인 문제해결보다 영역다툼과 해명에 치중하는 모습이다.

금융당국은 공정위의 CD금리 담합조사 이전부터 일찌감치 정체성 혼란에 빠져 있었다. 위기상황에서도 사태해결보다는 주도권 싸움에 바빴다.

금융위와 금감원은 CD금리에 앞서서도 가계대출 등 중요사안에 대해 대립각을 세워왔다. 예금보험공사에 이어 신용보증기금 등 산하 금융공기업 인사는 파행을 거듭했고 금감원은 내부인사로 잡음이 심했다. 금융당국이 저축은행 로비 대상에 오르면서 도덕성은 땅으로 추락했다. 그나마 의욕적으로 추진하던 우리금융지주 매각과 자본시장법 등 금융법안의 국회 통과는 더 이상 낙관하기 어렵다.

이렇게 되자 금융감독 시스템 자체에 대한 회의론이 점점 높아지고 있다. 지난 1999년 금융위-금감원 체계가 도입된 후 두 기관의 갈등은 끊이지 않았다. 새로운 정권이 들어서면 가장 먼저 금융감독 체제부터 손봐야 한다는 지적이 나오는 것도 이 때문이다. 금융계 고위관계자는 "다급했던 외환위기 당시 도입한 금융감독 체계는 더 이상 우리 금융시장과 맞지 않는다"며 "차기 정권에서 완전히 새로운 금융 시스템 모델을 내놓을 필요가 있다"고 말했다.