|

최근 2년 동안 프로골프 메이저 대회 3승을 거둔 골프계 뜨거운 뉴스 메이커가 은퇴의 길을 걷게 된다. 주인공은 롱 퍼터로 통칭되는 벨리 퍼터와 브룸스틱 퍼터다.

세계 양대 골프기구인 영국 R&A와 미국골프협회(USGA)는 28일(현지시간) 골프채를 몸에 고정시킨 채 볼을 치는 행위를 금지하는 규정을 만들기로 했다고 밝혔다. 3개월의 토론 기간을 갖게 되지만 오는 2016년 1월1일부터 적용한다는 방침이다.

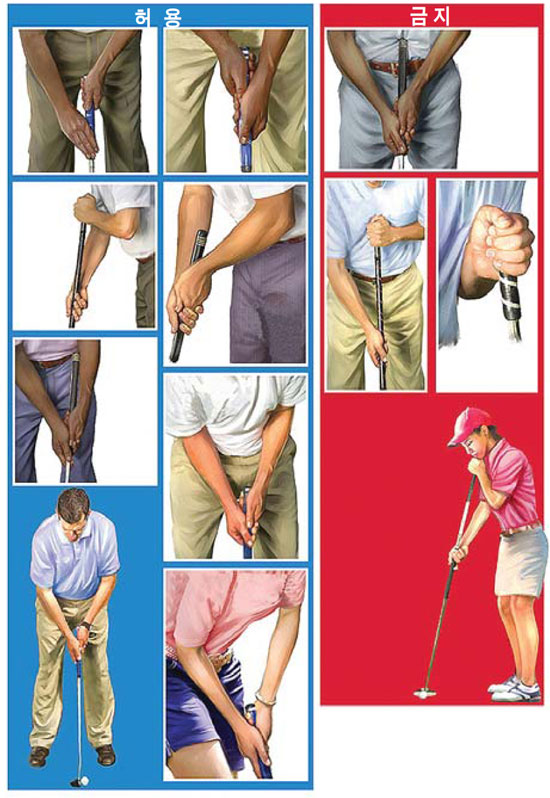

◇김대섭은 되고 엘스는 안 돼=골프규칙 14-1은 '볼을 올바른 방법으로 칠 것'을 규정하고 있다. R&A와 USGA는 '골프 클럽을 몸 한쪽에 붙여서 스트로크 할 수 없다'는 내용의 14-1b를 추가하기로 했다. 14조 위반은 2벌타 사항이고 매치플레이에서는 그 홀의 패배가 된다.

이 규칙은 퍼터의 길이는 제한하지 않는다. 핵심은 클럽 손잡이 끝을 몸에 고정하는 앵커링(anchoring∙닻을 내림, 고정시키기)을 금지하는 것이다. 따라서 김대섭(31∙아리지CC)이 지난달 한국프로골프(KPGA) 투어 대회에서 보여줬던 퍼팅은 규칙 위반이 아니다. 샤프트 길이는 전통적인 퍼터보다 길지만 그립 끝을 배꼽에 대지 않고 스트로크를 하기 때문이다. 어니 엘스, 애덤 스콧(호주), 키건 브래들리, 웹 심슨 등은 배꼽이나 가슴에 그립 끝 부분이나 그립을 잡은 손을 고정시키므로 반칙이 된다. 턱이나 뺨 등에 고정시키는 것도 허용되지 않는다.

◇"스트로크의 본질 회복 위한 결정"=롱 퍼터 논쟁이 오랜 시간 계속된 이유는 클럽 끝을 복부나 가슴에 고정하면 이상적인 '시계추 스트로크'로 볼을 똑바로 굴리기가 수월하다는 점 때문이다. 손목 움직임을 없앨 수 있어 특히 긴장감 속에서 유리하다. 지난 1960년대 중반 처음 출현한 롱 퍼터는 지난해 미국프로골프협회(PGA) 챔피언십(브래들리)부터 올해 US 오픈(심슨), 브리티시 오픈(엘스)까지 롱 퍼터 사용 선수가 메이저 대회에서 잇달아 우승을 차지하면서 논란이 극에 달했다.

타이거 우즈는 올 2월 "퍼팅은 몸과 클럽을 이용해 시계추 동작을 만들어내는 기술이라고 생각한다"며 롱 퍼터 사용 반대 입장을 밝혔다. 이날 마이크 데이비스 USGA 이사는 "골프 600년 역사 동안 손과 스윙으로 볼을 쳐 왔다. 플레이어는 (고정시키는 도움 없이) 클럽만으로 볼과 동작을 컨트롤해야 한다"며 스트로크의 본질에 맞춘 결정이라고 설명했다. 이 규칙은 퍼터에만 국한되지 않는다. 그린 주변에서 페어웨이우드를 사용해 칩샷을 할 때 등도 그립 끝을 복부에 대고 하면 안 된다.

규제에 대한 반대 의견도 적지는 않다. 테드 비숍 PGA 회장은 "우리의 임무가 게임을 성장시키는 것이라고 봤을 때 사용금지가 많은 사람들의 즐거움을 가로막는 일은 아닌지 묻고 싶다"고 비판했다.

◇롱 퍼터 사라지나=길이에 제한은 없으므로 롱 퍼터를 사용할 수는 있다. 그러나 몸에 고정시킬 수 없다면 롱 퍼터의 이점이 대폭 줄어들기 때문에 투어 무대에서는 점차 역사 속으로 사라질 것으로 전망된다. 가슴 높이까지 오는 퍼터를 써서 브리티시 오픈 준우승을 차지한 스콧은 "예전에 일반 퍼터로도 많이 우승했기 때문에 롱 퍼터를 사용하지 않는다고 해도 무너지지는 않겠지만 더 많은 연습이 필요할 것"이라고 말했다. 롱 퍼터는 허리가 불편해 허리를 굽히기 힘든 시니어 골퍼들 사이에서는 계속 사용될 것으로 보인다.