|

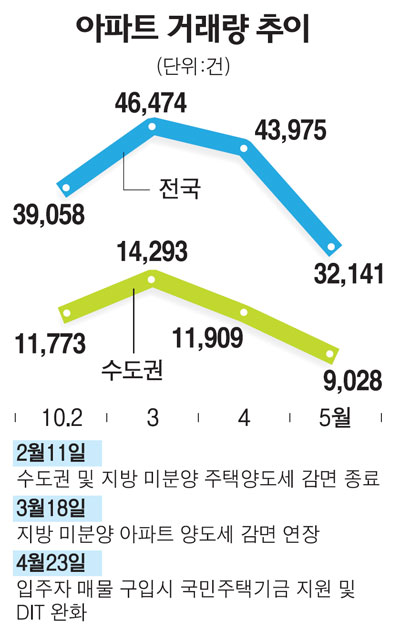

'집값안정'과 '거래 활성화'는 역대 정부가 예외 없이 추진해온 부동산정책의 두 가지 핵심 사안이다. 하지만 어느 정부도 이 두 목표를 한꺼번에 실현하지 못했다. 주택 200만채 공급정책을 펼쳤던 노태우 정부는 집값을 잡았지만 이후 심각한 거래침체를 경험했고 거래 활성화에 초점을 맞췄던 김대중 정부는 내내 집값폭등에 시달려야 했다. 심지어 참여정부는 강력한 투기억제책을 썼음에도 오히려 집값이 역대 최고치를 기록하는 역효과에 발목이 잡혔다. 이명박 정부도 같은 딜레마에 빠져들고 있다. 17일 청와대 비상경제대책회의에서 이 대통령은 '집값안정'과 '거래 활성화' 목표를 동시에 달성해야 한다는 화두를 제시했다. 이 대통령은 이날 회의에서 "정부 정책은 실수요자를 배려해 거래불편을 해소하는 데 집중해야 할 것"이라고 말했다. 이와 동시에 "주택 가격 안정기조는 지속돼야 한다"는 기존 의지를 재확인했다. 이 대통령의 이날 발언은 건설업체의 기대와 달리 오히려 집값안정 쪽에 무게가 더 실렸다는 것이 중론이다. 이 대통령은 "투기 목적으로 주택을 사던 시대는 지났다. 이제 주택은 투기 목적이 아닌 주거 목적이라는 큰 흐름에 맞춰가야 한다"고 몇 차례에 걸쳐 집값안정을 강조했다. 시장과 업계는 대통령의 이번 발언에 적잖게 당혹스러워하는 분위기다. 부동산시장 거래 활성화를 논의하기 위해 열린 비상경제대책회의인 만큼 대출규제 완화라는 특단의 활성화대책은 아니더라도 어느 정도 전향적인 입장변화를 기대했기 때문이다. 업계는 현재의 시장상황이 '안정'이라는 정부 판단에 의문을 제기하고 있다. 거래는 집값이 오를 것이라는 기대감이 있어야 발생하는데 몇 달 사이 집값이 수천만원에서 많게는 수억원씩 떨어지고 당분간 이 같은 추세가 계속될 것이라는 전망이 시장을 지배하는 한 죽었던 거래가 되살아날 수는 없다는 것이다. 한 건설업체 관계자는 "집값이 오르지 않는데 누가 집을 사려고 하겠느냐"며 "지난 4ㆍ23대책이 시장에서 전혀 기능을 하지 못했던 것도 바로 집값에 대한 비관론 때문"이라고 지적했다. 정부 역시 거래 활성화를 위한 묘안을 제시하지 못하고 있다. '집값안정 기조'를 유지해야 한다는 것을 전제로 내놓을 수 있는 대책이 분양가상한제 완화(또는 폐지), 기금지원 대상 주택 확대 정도지만 실질적인 거래회복과는 거리가 있기 때문이다. 부동산시장 거래 활성화가 단순히 기존 정책의 미세조정이라는 '약' 처방으로만 가능한지, 아니면 정책 전면수정이라는 '수술'을 해야 하는지를 놓고 정부의 고민이 깊어가고 있다.