| | 공적자금관리위원회가 17일 우리금융그룹 민영화를 위한 지분 매각입찰을 재점화하면서 그 주인 자리를 누가 차지할 지 여부에 관심이 쏠리고 있다. 서울 을지로 우리금융지주 사옥 전경. / 서울경제DB |

|

금융 빅뱅에 재시동이 걸렸다. 우리금융그룹 민영화가 대주주인 예금보험공사의 지분 공개매각으로 재개된 것이다. 빅뱅의 소용돌이 속에서 '판이 커지느냐, 깨지느냐' 여부는 우리금융의 새 임자로 얼마나 쟁쟁한 빅 플레이어(big player)들이 나서냐에 따라 갈리게 된다.

정부로선 일단 판을 키울 수 있는 최선책을 내놓았다. 응찰자들의 지분 매입의 최소 규모를 30%로 제한하면서 낙찰 가능성이 낮은 군소 주자들의 입찰 참여는 원천 봉쇄된 반면 빅 플레이어들에겐 문턱이 낮아졌다. 총 6조원을 훌쩍 웃도는 예보 지분 56.97%를 모두 사들이지 않더라도 그 반값 수준(지분 30%)만으로도 우리금융 경영권을 거머쥘 수 있는 기회를 잡게 됐기 때문이다.

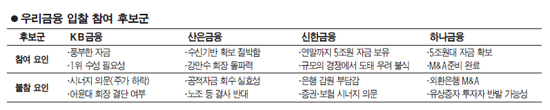

금융권은 3가지 시나리오로 판세를 분석하고 있다. 산은금융의 독주구도, 산은금융과 KB금융의 양강구도, 여러 금융그룹간 입찰 경쟁 및 우리금융의 독자민영화 등의 다자경쟁 구도다. 특히 최근에는 독주 및 양강구도가 주목받는 분위기다.

◇산은금융 "원칙대로 진행"='산은금융+우리금융'의 시나리오를 이미 수년전부터 물밑 검토된 것으로 보인다. 금융위원회가 지난 2008년 6월 발표한 '산업은행 민영화 및 한국개발펀드(KDF) 설립방안'에도 "산은을 매각하는 과정에서 시장 자율적으로 다른 은행과의 M&A가능성은 항상 열려 있다"며 "앞으로 우리금융지주, 기업은행의 민영화도 지체없이 병행 추진한다"고 명시돼 있다.

산은금융은 유보금과 회사채, 전환사채, 우선주 발행 등으로 자금을 조달해 우리금융 인수에 나선다는 방안을 검토중이다. 다만 금융지주 간 M&A의 전례가 없다는 점이 부담거리. 이에 따라 산은금융으로선 우리금융 지분 매각입찰 참여 여부를 놓고 막판까지 저울질을 할 것으로 보인다.

제도적인 뒷받침도 실현될지 변수다. 정부는 금융지주회사법 시행령을 고치는 방안을 추진 중이다. 금융지주사가 다른 금융지주사를 인수하기 위한 최소 매입 지분 요건(기존 95% 이상)을 낮춰 준다는 게 골자다. 이렇게 되면 산은금융이 우리금융을 일시적으로 중간지주 회사 형태로 끌어안는 방식의 M&A를 추진할 수 있다.

◇KB금융지주도 기회 있다='산은금융+우리금융'의 짝짓기 시나리오가 부각되면서 어윤대 KB금융지주 회장의 머릿속은 복잡하다. 어 회장은 최근 '산은+우리' 합병안에 대해 "KB가 리딩뱅크로서의 지위를 놓치게 될 수 있다"며 깊은 우려를 나타낸 것으로 알려졌다. '산은금융+우리금융' 조합은 자산규모만 505조원에 달해 KB의 344조원을 훨씬 앞서게 되기 때문이다. 이 같은 위기감이라면 우리금융 M&A에 참여하지 않겠다던 어 회장으로서도 전략을 재고해볼 수 있다는 게 금융권의 분석이다.

마침 공자위의 17일 발표방안은 KB금융지주에게도 불리하지 않은 조건이다. 해당 방안은 "합병 등의 결과로 예보가 최대주주가 된다 해도 필요시 공자위 의결을 거쳐 (우리금융 경영권에 대한) 양해각서의 완화, 또는 해지를 추진할 수 있다"고 명시하고 있다.

이는 예보가 우리금융 민영화 이후 최대 지분을 확보하더라도 경영권을 우리금융 합병자측에게 넘겨주겠다는 것을 의미한다는 게 공자위측 설명이다. 어 회장으로선 우리금융 합병후 주도권을 잃을 수 있다는 걱정을 하지 않아도 되는 셈이다.

◇우리금융 독자생존도 아직 유효=양강 구도 가능성에도 불구하고 우리금융의 독자생존 가능성이 완전히 사라진 것은 아니다. 공자위가 17일 "어느 누구라도 (예보 지분매각을 위한) 입찰참여를 제한할 수 없다"고 밝힌 덕분이다. 우리금융이 컨소시엄을 구성해 자산을 매입하는 방안은 여전히 유효한 셈. 우리금융의 한 고위관계자는 "금융당국의 의중이 뭔지를 파악하기 위해 내부 검토에 들어갔다"며 "검토를 해봐야겠지만 공자위 발표내용 대로라면 컨소시엄의 입찰도 가능하지 않겠냐"고 말했다. 이어 그는 "하지만 정부가 지주회사법 시행령을 개정한다면 투자자를 모집해 지분을 공동 매입하는 방안은 추진하지 않겠다"고 덧붙였다.