|

국책연구기관의 한 박사는 정부가 바뀔 때마다 새로운 프로젝트를 짜고 예산을 따내느라 진을 뺐다. 프로젝트 기간은 늘 3년에서 5년으로 각 정부의 임기에 맞췄다. 녹색성장을 강조한 지난 정부 때는 에너지 효율을 높이는 부품소재 개발을 했고 이번 정부에 와서는 창조경제에 예시된 수직이착륙항공기 등에 맞춘 다른 연구를 하고 있다. 그는 "원천기술을 확보할 수 있어도 연구기관이 정부가 바뀌는 5년이 넘으면 하지 않는 것이 국책연구소의 숙명"이라며 "정부마다 집중하는 연구가 다르고 투입 비용 대비 얼마를 돈으로 벌었느냐가 기준이 되기 때문"이라고 말했다.

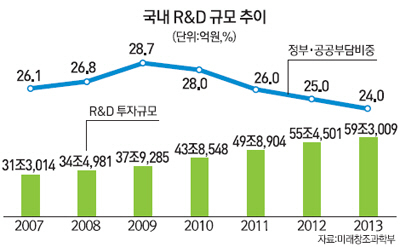

정권마다 바뀌는 산업 비전에 국가의 미래 먹거리를 만들 연구개발(R&D) 투자가 힘을 잃고 있다. 미래창조과학부에 따르면 2013년 기준 민간을 포함한 우리나라 전체 R&D 비용은 59조3,009억원으로 2012년보다 6.9% 늘었다. 1999년(5.2%) 이후 14년 만에 가장 적은 증가 폭이다. R&D 투자 증가율은 2010년 전년 대비 15.6% 늘어난 후 점점 줄어 2012년 11.1%, 2013년은 6.9% 증가하는 데 그쳤다. 전체 투자에서 정부와 공공기관이 지원하는 R&D 투자비도 2009년 28.6%에서 계속 감소해 2013년에는 24%까지 내려왔다. 국내총생산(GDP) 대비 R&D 투자금 비율도 2013년 4.15%로 전년보다 0.21%포인트 줄었다.

R&D 비용이 60조원에 달하고 기업의 이익도 줄어 최근 투자가 더뎌진 것은 사실이다. 하지만 전문가들은 정부의 오락가락한 산업정책도 R&D 투자 침체에 큰 몫을 했다고 평가했다.

1995년 세계무역기구(WTO) 가입 이후 특정 산업에 대한 보조금과 지원이 금지되면서 우리 산업정책은 공격적인 자유무역협정(FTA) 체결과 민간 R&D 투자 지원으로 방향을 정했다. 이후 FTA 정책은 일관적인 형태로 진행됐지만 R&D 정책은 정권마다 입맛에 바뀌며 산업 일선의 혼란을 초래했다고 꼬집었다.

노무현 정부는 지능형로봇·미래형자동차·디지털TV방송·바이오신약 등을 10대 성장동력으로 집중 육성했다. 하지만 이명박 정부로 바뀌자 '저탄소녹색성장'의 이름을 걸고 신성장동력이 22개로 늘어났다. 무공해 석탄에너지, 태양전지, 발광다이오드(LED) 조명, 그린카 등 차세대 성장동력으로 R&D 투자가 집중됐다. 그러다 현 정부 들어서는 다시 '13대 산업 엔진 프로젝트'라는 이름이 미래 전략산업으로 등장했다. 앞으로 우리나라를 먹여살릴 미래 산업으로 고속수직이착륙 무인항공기, 탄소소재, 자율주행 자동차, 극한환경용 해양플랜트 등이 등장했다.

정부 관계자는 "막대한 R&D 투자비를 쥐는 산업정책은 정권마다 바뀔 수밖에 없는 구조"라며 "매 정권 공약이 다르고 정권인사가 누군지에 따라서도 정책은 달라진다"고 전했다.

방향도 흐릿해지고 있다. 지난 정권에는 '녹색성장'처럼 국가가 집중하는 방향을 정한 데 반해 이번 정부는 '창조경제'를 비전으로 제시해 미래 산업이 광범위해졌다. 경제연구원의 한 박사는 "창조경제에는 신성장동력과 녹색성장에 더해 웨어러블 디바이스, 수직이착륙항공기 등 미래산업이라 부르는 것은 다 포함돼 있다"며 "방향이 모호하면 각 부처별로 R&D 지원 예산을 쥐려는 힘 싸움이 벌어져 정책 역량이 분산되고 투자 활기는 사라진다"고 전했다.