|

|

|

한일 통화스와프는 만기 종료가 가까워질 때마다 극심한 진통을 겪어왔다. 지난 2012년 8월15일 광복절을 맞아 이명박 전 대통령이 전격 독도 방문을 강행하자 양국 관계는 급속히 냉각됐고 당시 일본 재무성은 "한국의 요청이 없다면 확대 조치를 연장하지 않겠다"며 한국의 심기를 긁었다. 이에 박재완 당시 기획재정부 장관은 "과거 한일 스와프가 종료돼도 큰 영향이 없었다. 상황을 보고 신중하게 결정하겠다"고 맞받아쳤다. 결국 통화스와프는 700억달러에서 130억달러로 대폭 줄어들었다.

이듬해도 마찬가지였다. 30억달러 규모에 대한 추가 만기가 돌아오자 스가 요시히데 관방장관은 그해 6월 "한국이 요청해올 경우 연장을 검토하겠다"는 입장을 밝혔다. 사실상 한국이 먼저 고개를 숙이고 들어오라는 주문이다. 가뜩이나 한일 관계가 얼어붙은 상황에서 통화스와프를 정략적으로 활용한 일본의 태도에 외환당국은 불편한 심기를 감추지 않았다. 당시 김중수 한은 총재는 "통화스와프 규모 자체가 큰 의미를 갖지 않는다. 한일 통화스와프는 한중과 달리 활용한 사례도 없다"고 되받아쳤다. 결국 30억달러 규모의 스와프가 예정대로 종료됐다.

이번에 만기를 코앞에 두고 양국이 자존심 싸움을 계속하고 있다는 후문이다. 한일 관계의 속성상 먼저 연장을 하자고 제의하는 쪽이 '지는 게임'으로 비쳐지기는 과거와 다를 바 없다. 통화스와프는 만기 10일 정도를 앞두고 연장 여부를 최종 결정하고 대외적으로 공개하는 게 일반적이지만 이번에는 한국이나 일본 모두 적극적인 입장을 취하지 않고 있는 것으로 알려지고 있다.

외환당국이 한일 통화스와프 연장에 미온적인 것은 단순히 자존심의 문제만은 아니다. 나름대로 외환시장 안정장치가 제대로 작동할 것이라는 자신감이 깔려 있다. 과거에 비해 급속히 불어난 보유외환과 경상흑자로 '신흥국의 스위스'라는 별칭까지 얻은 마당에 굳이 통화스와프를 위해 일본에 저자세를 보일 이유가 없다는 것이다. .

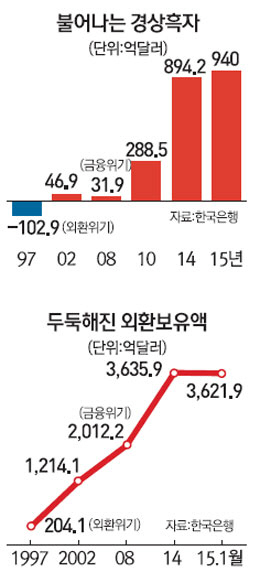

외환위기 당시인 1997년 204억달러에 불과했던 외환보유액은 올 1월 말 현재 3,622억달러로 18배나 불어났으며 경상수지도 1997년에는 103억달러 적자였지만 올해는 3년 연속 사상 최대치를 경신해 940억달러(한국은행 예상)에 달할 것으로 보인다. 여기에 거시건전성 3종 세트(선물환포지션 규제, 외국인 채권투자 과세, 외환건전성 부담금)를 시행하고 있으며 최근에는 외환건전성 부담금 적용 대상을 제2금융권까지 확대하는 등 외환시장 방어벽을 한층 높였다.

꼬일 대로 꼬인 양국 외교관계도 영향을 미친 것은 물론이다. 최근 아베 신조 일본 총리가 독일 홀로코스트(2차 대전 중 나치 독일이 자행한 유대인 대학살) 기념관을 방문하고도 위안부 문제 등은 일절 언급하지 않아 국내 반일 감정이 여전히 높은 가운데 꼭 필요하지도 않은 통화스와프를 연장할 이유는 없다는 판단도 깔려 있다는 이야기다. 박근혜 대통령이 취임한 지 3년이 됐지만 양국 공식 정상회담은 열리지 않았다. 다음달 한중일 외교장관회의가 열릴 가능성이 제기되지만 양국 관계 정상화를 위해서는 걸음마 단계에 불과하다.

일본 역시 세계 3위의 경제 대국임을 자부하고 있는데다 외환보유액도 중국에 이어 세계 2위를 유지하는 등 위기시 급격히 흔들릴 가능성은 낮다고 보고 우리와의 통화스와프 연장에 뻣뻣한 자세를 유지하고 있다.

시장 일각에서는 한일 통화스와프에 대해 '계륵'이라는 평가도 내놓고 있다. 없는 것보다 낫지만 있어도 규모가 작아 실효성이 높지 않다는 의미다. 더구나 100억달러에 자존심을 굽힐 이유도 없다.

양국 통화스와프가 만기 종료되더라도 금융시장에 미칠 영향은 제한적이라는 분석이 일반적이다. 다만 달러 베이스 스와프 창구가 사실상 폐쇄된다는 상징적 의미는 있다. 384억달러 규모의 치앙마이이니셔티브(CMI) 다자 간 스와프가 있지만 이 중 30%는 회원국의 동의를 얻어야 집행되며 나머지 70%도 국제통화기금(IMF)의 구조개혁 권고안 등을 수용해야 지원 받을 수 있는 등 절차가 복잡하다. 중국, 호주, 인도네시아, 말레이시아, 아랍에미리트연합(UAE) 등과도 통화스와프를 맺고 있지만 모두 지역통화 기반이다.