|

|

고향의 풍광에는 아름다운 자연만 있지 않다. 사람에 따라 그리운 어머니의 품이기도 하고, 가난하고 피폐한 민중의 터전이며, 끈질긴 생명력이 살아 움트는 치열한 공간이기도 하다.

제주 풍광을 꾸준히 화폭에 담아내 제주 작가란 별칭을 얻은 강요배(61)가 5년 만에 개인전을, 원로 사진 작가 홍순태(79)가 전후 서울의 모습을 담은 사진전을 열었다.

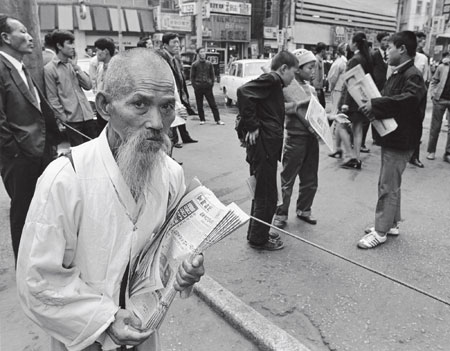

◇서울 달동네, 그 기록의 현장을 만나다= 원로 사진 작가 홍순태는 요즈음 보기 드문 서울 토박이다. 중구 중림동에서 태어나 종로구 숭인동에 신접살림을 차렸고 성북구 종암동 등을 거쳐 강동구 상일동에 살고 있다. 서울의 역사를 카메라를 통해 기록한 홍순태 사진전 '오늘도 서울을 걷는다'가 서울 송파구 방이동 한미사진미술관에서 5월 19일까지 열린다. 1960~1970년대 서울 사진 100여점이 걸렸다. 한 푼이라도 벌어보려 신문팔이로 나선 노인과 소년들, 공중화장실 앞에 길게 줄을 선 달동네 사람들, 눈이 펑펑 내리는 날 물지게를 나르는 아이…. 작가는 주로 '달동네'로 불렸던 창신동, 금호동, 만리동과 6ㆍ25 피란민들이 움막 치고 살았던 청계천변을 찍었다. 무엇보다 그가 청계천 주변 서민의 삶을 기록하는 데 애착을 가졌던 이유는 그곳이 서울의 어느 곳보다 가난한 사람들의 보금자리였기 때문이다. 이들은 1970년대 도시 재개발과 도시 정비에 밀려 봉천동, 상계동, 성남 등지로 흩어졌고, 1977년 청계천 복개공사가 완료되면서 마장교 아래 판자촌도 자취를 감추었다. 하지만 그는 가난하지만 이웃과 나누는 서민의 모습을 포착해 삶의 끈을 놓지 않으려는 긍정의 메시지를 기록하고자 했다. 그의 작품에서 어두운 절망보다 밝은 희망을 만날 수 있는 이유다.

◇탐라의 신비, 화폭에 펼쳐지다= '제주의 작가' 강요배는 제주의 하늘과 땅, 그리고 바다를 서정적 붓질로 되살려냈다. 서울 관훈동 학고재갤러리에서 오는 4월 21일까지 그의 개인전이 열린다. 제주에서 태어나 자란 작가는 서울대 회화과 입학을 계기로 고향을 떠났지만 1992년 도시의 모든 것을 버리고 고향으로 돌아왔다. 그로부터 20여년 작가는 태어나 자란 자신조차 몰랐던 제주의 속살을 만졌고 제주의 흐느낌을 들었으며 제주의 짭조름한 맛을 느꼈다. 그렇게 보고 듣고 느낀 제주의 참 맛이 그의 화폭에 고스란히 살아난다. 이번 전시에 첫 선을 보이는 '파도와 총석' '풍천' '움부리-백록담'과 같은 대작에선 환갑을 넘긴 작가의 완숙미를 느낄 수 있다. '자청비' '명주바다' '여명' 등에서는 추상화풍으로 넘어가는 작가의 변화를 볼 수 있다. 작가는 협재항에서 바라본 눈이 시리도록 푸른 제주의 바다에 흠뻑 취해 쪽빛이 출렁이는 '명주바다'를 화폭에 담았다. 강요배는 아크릴 물감으로 서양화를 그리지만 그의 작품은 전통 수묵화의 멋을 유감없이 뿜어내는 대표적인 작가다. 그는 "동양화인가 서양화인가, 개념미술인가 회화인가 구분이 중요한 게 아니라 필력, 즉 터치감을 살려내면서 자신만의 스타일을 만들어가는 게 중요하다"고 말한다.