|

최근 유럽 사법재판소가 인터넷 이용자의 '잊혀질 권리'를 인정한 판결을 한 데 이어 국내에서도 이에 대한 논의가 본격적으로 시작된다.

방송통신위원회는 오는 16일 개최하는 '온라인 개인정보보호 컨퍼런스'에서 '잊혀질 권리'의 도입 검토 여부와 제도 마련 등에 대한 내용을 다룰 예정이라고 3일 밝혔다.

방통위 관계자는 "아직 국내에서는 '잊혀질 권리'에 대한 방향이 잡히지 않은 만큼 이를 검토하는 차원에서 컨퍼런스를 마련했다"고 설명했다. 방통위는 현재 여러 전문가와 발제 내용 등을 협의하고 있다.

컨퍼런스를 계기로 '잊혀질 권리' 논의가 본격화 될 것으로 예상되는 가운데 실제 도입까지는 넘어야 할 산이 많다는 것이 전문가들의 의견이다.

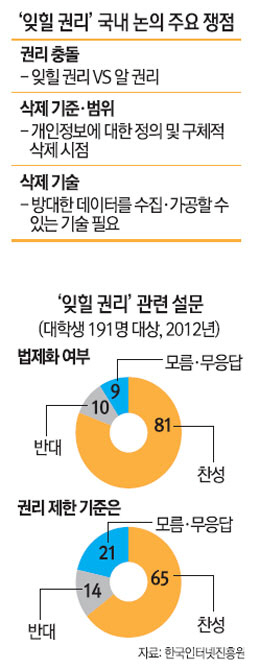

우선 '잊혀질 권리'는 '알 권리'와 충돌한다. 특히 정치인 같은 공인이 '잊혀질 권리'를 이용해 인터넷에 남아 있는 과거 잘못을 삭제하면 유권자의 알 권리가 침해 받을 수 있는 것이다.

신문기사 같은 뉴스 역시 인터넷 콘텐츠에 해당 돼 삭제 대상이 되는지 여부도 논란의 대상이다. 또 일반 개인의 경우에도 범죄 전력 같은 것을 마음대로 삭제할 수 있다는 점도 문제로 꼽힌다.

이 외에도 △어떤 것을 개인정보로 정의해야 하는지 여부 △언제까지 작성된 개인정보를 지울 수 있는지 등 여러 사안에 대해 충분한 논의가 필요하다는 것이 전문가들의 지적이다.

이런 가운데 '잊혀질 권리'를 실현하기 위해 온라인상에서 방대한 데이터를 수집·가공할 수 있는 기술이 필요하다는 점도 문제점으로 지적되고 있다.

IT 분석업체 관계자는 "지우고 싶은 콘텐츠가 어디든 하나만 남아 있어도 언제든 퍼질 수 있는 것이 온라인의 특성"이라며 "여러 곳에 퍼져 있는 콘텐츠를 찾는 것조차도 쉬운 일이 아닐 것"이라고 말했다.

현재 '잊혀질 권리'와 관련한 국내 법 개정 움직임도 있다.

지난해 2월 이노근 새누리당 의원은 '개인이 인터넷 콘텐츠 삭제를 요청했음에도 이를 이행하지 않은 위반자는 1,000만원 이하의 벌금을 처한다'는 의무조항을 담은 정보통신망법 개정안을 발의했다. 국회에 계류중인 상태로 개정안에 대해 정치인이나 기업의 '정보 세탁소' 역할을 할 수 있다는 지적도 나오고 있는 상태다.

앞서 유럽 사법재판소는 스페인의 한 변호사가 "인터넷에 남아 있는 정보가 사생활을 침해한다"며 구글을 상대로 낸 소송에서 원고의 손을 들어줬다. 이후 구글은 지난 달 말부터 희망자에 한해 간편하게 검색 결과의 삭제를 요청할 수 있도록 하는 링크를 제공하기 시작했고, '잊혀질 권리'를 찾으려는 요청이 쇄도하고 있는 상태다.