|

# 네덜란드 암스테르담의 한 대학에서 국비유학생으로 석사 과정을 밟고 있는 A씨. 서울의 명문대를 졸업하고 이곳에 온 그는 박사 학위까지 딴 뒤 한국으로 돌아가지 않고 현지 글로벌 기업에서 일하겠다는 목표를 갖고 있다.

# 국내 대기업에서 2년간 근무하다 사표를 던지고 독일 슈투트가르트로 온 B씨. 낯선 곳에 적응하느라 애도 먹었지만 삶의 질에 대한 만족도가 높아져 결단을 내린 데 대해 후회하지 않는다고 말한다.

이들처럼 우수한 젊은 인재들이 한국을 떠나게 된 것은 우리 노동시장이 취약한 탓이다. 청년 체감 실업자가 115만명에 달할 정도로 취업난에 허덕이는데다 고생 끝에 취업을 해도 장시간 근로와 경쟁이라는 각박한 상황에 치일 수밖에 없어 이런 환경에 인생을 얽매이기 싫다는 것이다.

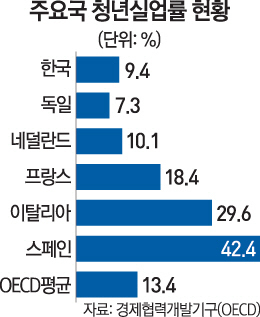

독일과 네덜란드는 그나마 유럽 국가 가운데 청년실업 문제가 덜한 국가다. 독일은 청년실업률이 7.3%지만 프랑스(18.4%), 이탈리아(29.6%), 스페인(42.4%) 등은 모두 두자릿수다.

유연한 노동시장과 탄탄한 사회안전망이라는 선진화된 구조에다 고등학교 때부터 이론수업과 실습을 병행하는 도제식 직업교육 제도가 취업 걱정을 더는 능력중심 사회의 바탕이 됐다. 직업훈련은 최대 3년가량 진행되는데 일주일 중 3일은 회사에서 실습을 하고 나머지 2일은 학교에서 이론수업을 하는 형태로 이뤄진다. 실습비용은 기업에서 부담하고 노동조합 전문가와 사측 전문가가 같이 능력과 적성에 맞는 다양한 교육과정을 만들어 필요한 기술의 숙련도를 높여준다. 이를 통해 직업훈련을 마치면 곧바로 업무에 투입될 수 있게 한다.

귄터 슈미트 베를린자유대 명예교수는 "독일과 네덜란드·스위스 등의 청년실업률 수치가 비교적 좋은 것은 체계적인 직업훈련이 가장 큰 비결"이라며 "한국도 교육제도와 노동시장을 더욱 긴밀하게 연결하는 데 적극적으로 투자해야 한다"고 강조했다.

그렇다고 청년고용 문제가 아예 없는 것은 아니다. 비정규직 증가로 청년들이 정상적인 노동시장에 진입하는 시기가 점점 늦어지는 점이 고민거리다.

프랑크 자흐 독일노동조합총연맹(DGB) 국제정책총괄은 "청년들이 졸업 후 인턴이나 계약직 등의 형태로 근무하다 안정적인 자리를 잡기까지 많은 단계를 거치면 결혼ㆍ출산 연령도 늦어져 고령화 사회의 문제가 커질 수밖에 없다"면서 "노동시장을 개혁할 때 초기에 진입하는 구직자들이 불안정한 자리로 가는 일을 최대한 없애는 데 초점을 맞춰야 일자리를 찾는 기간을 줄일 수 있다"고 지적했다. 청년들의 노동력 착취로 '열정페이'라는 말이 생겨났을 정도로 비정규직 문제가 사회문제로 대두된 우리가 새겨들을 만한 대목이다.

슈미트 교수는 특히 "초기에 실업을 경험했던 청년은 원만하게 노동시장으로 이행한 청년보다 30년 후에도 임금과 행복 수준이 낮았다"고 강조했다.