|

A건설은 울산에서 아파트 사업계획승인을 받으면서 곤욕을 치렀다. 인허가를 담당하는 구청에서 도로와 공원 등을 기부채납해야 승인을 내주겠다고 압박했기 때문이다. 어떤 법령이나 규정과도 무관했지만 구청의 요구를 받아들일 수밖에 없었다.

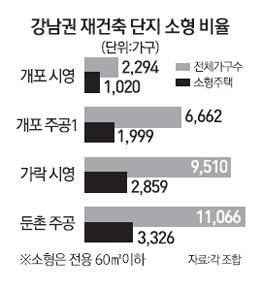

서울 강남권의 일부 저층 재건축 단지들은 소형주택 비율을 서울시 조례 기준보다 10%포인트 이상씩 높였다. 조례상 의무비율은 20%였으나 시는 소형주택을 늘려야 한다며 30% 이상을 요구하며 인허가를 미뤘고 조합들은 결국 소형주택 비율을 조정해야 했다.

지방자치단체가 임의로 운용하는 규제들이 주택사업 생태계를 망친다는 목소리가 높아지고 있다. 지자체가 심의권과 인허가권을 통한 임의 규제로 지자체의 정책이나 필요를 일방적으로 관철시키고 있어서다. 건설 업계는 이러한 임의 규제가 사업의 불확실성을 높이고 수익성을 낮춘다고 하소연하고 있다.

◇심의 통과는 '하늘의 별 따기'=각종 심의를 통한 '옥상옥' 규제는 사업성을 악화시키는 핵심 요소라는 지적이다. 건설 업계에 따르면 인허가 단계에서 구청이 기부채납을 요구하는 사례는 비일비재하다. 경기도에서 주택 사업을 하는 B건설 역시 사업계획승인을 앞두고 도로·공원·학교 등의 용지를 확보하고 일부 시설을 설치해 준공 전까지 기부채납하라는 지자체의 요구를 받았다. 건설 업계의 한 관계자는 "민선 자치단체장이 자신이 공약으로 내세웠던 기반시설 공사를 건설사에 떠넘기는 식"이라며 "사업과 관련이 없는 지역에 기반시설을 넣어달라는 요구까지도 있다"고 토로했다.

서울시가 강남권 재건축 단지의 소형주택 의무비율을 30% 이상으로 강제한 것도 심의를 통한 규제다. 연초 국토교통부가 '도시 및 주거환경정비법 시행령'을 개정해 재건축 소형주택 의무비율 폐지를 추진하는 상황에서도 서울시는 도시계획위원회 심의 등을 통해 소형주택을 일정 비율 짓게 하겠다는 입장을 고수하고 있다.

◇법령보다 과도한 조례·규정에 사업성 예측 불가=지자체가 자의적으로 규제를 도입해 운용하는 경우도 있다. 한국주택협회에 따르면 법령에 근거가 없는데도 지자체에서 의무로 적용하는 규정이 상당수 있다. 서울시는 건축심의 단계에서 건축물에너지소비총량제를 준수하도록 하고 창 면적 비율을 제한하는데 이는 임의로 도입해 운용하는 규정이다. 또 법적으로는 임의 제도인데도 이를 의무화하는 경우도 있다. 건축물에너지효율을 2등급 이상 인증받도록 하는 서울시의 사례가 이에 해당한다.

법령보다 높게 설정된 조례의 기준 역시 규제로 작용한다. 각 지자체가 조례로 정하는 기준용적률이 '국토의 계획 및 이용에 관한 법률'에서 규정한 상한용적률보다 일괄적으로 낮은 것이 대표적이다. 대한주택건설협회에 따르면 경기도의 경우 31개 지자체가 기준용적률을 법적 상한선의 75~90% 수준으로 낮춰 적용하고 있다.

◇임의 규제로 인한 불확실성 해소해야=건설사나 재건축 조합 등은 지자체의 임의 규제를 울며 겨자먹기식으로 받아들일 수밖에 없는 형편이다. 지자체가 심의권·인허가권을 쥐고 있어 요구를 수용하지 않으면 사업 진행이 안 되기 때문이다.

하지만 이들 임의 규제는 주택 사업의 불확실성을 높여 결국 채산성을 악화시킨다는 지적이다. 사업 진행 중 법적 근거 없는 임의 규제가 가해지기 때문에 초기에 사업계획을 짜거나 수익성을 예측하는 것이 어렵다는 설명이다. 이때 발생하는 손실은 주택 가격 상승을 부추겨 결국 최종 소비자의 부담이 된다.

이 때문에 지자체 임의 규제에 대한 구제책이나 개선책이 필요하다는 목소리가 높다. 기부채납의 경우 현재 사업과 관련이 없는 기부채납에 대한 금지 규정만 있는데 이를 무효화하는 규정을 신설하는 등의 구제 방안이 도입돼야 한다는 주장도 제기된다.