|

|

커피 한잔에 불과한 것이더라도 "당신이 마신 이 커피가 우간다 부사망가 주민들의 삶의 질을 높여줍니다"라고 적힌 문구는 스스로를 '착한 소비자'이자 '의식 있는 소비자'임을 확인시켜 커피의 향긋함과 심리적 뿌듯함을 함께 제공한다. 그런데 이 같은 공정무역 상품을 구입하면 정말로 '그들'이 잘 살게 되는 걸까? 저자는 여기서 시작된 의문을 품고 공정무역을 역추적해 생산 국가를 실제로 찾아가 보는 글로벌 프로젝트에 돌입했다.

윤리적인 소비가 부각되면서 '공정무역'에 대한 관심이 더 커지고 있다. 영국에서만 공정무역의 시장 규모가 64조원에 달할 만큼 의식 있는 소비자들이 관심을 기울이고 있다. '공정무역 인증로고'는 점점 더 많은 곳에서 볼 수 있음에도 왜 세상은 나아지기는커녕 열심히 일하는 사람들이 더 가난해지고 있는 것일까?

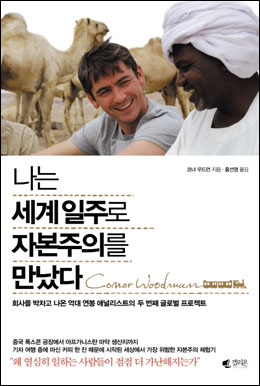

저자는 세계적인 회계법인에서 수십 억대 연봉을 받던 애널리스트 출신이다. 파산한 유리회사에 파견돼 400명의 직원들에게 해고를 통지하는 과정에서 모순적인 경제 현실과 자본주의의 비정함을 깨닫고 괴로워한 그는 과감히 회사를 버렸다. 그리고 세계 일주에 나섰다. 그 결과물로 쓴 '나는 세계일주로 경제를 배웠다'는 세계적인 베스트셀러가 됐다. 이어 저자는 두 번째 세계일주를 결심했고 그 과정에서 자본주의의 실상을 체험했다.

고급 레스토랑에서 판매하는 바닷가재 요리의 생산 과정을 거슬러 올라가 그는 니카라과 해안의 잠수부들을 만났다. 낡은 공기통 하나에 의존해 심해에서 가재를 잡다 혈관이 손상돼 잠수병에 걸리는 잠수부들이 온종일 일해서 버는 돈은 고작 2,000원 남짓이었다.

스마트폰과 첨단 전자 제품의 생산과정을 역추적한 저자는 중국 폭스콘 공장을 거쳐 콩고 광산에까지 도달했다. 애플이 사상 최고의 순익을 거뒀을 때 애플의 제품을 생산하는 폭스콘의 노동자들을 인터뷰해 보니 초과 근무는 기본이고 동료 노동자 16명이 자살했다는 충격적인 내용을 들을 수 있었다. 게다가 회사는 노동환경은 고려하지 않은 채 공장을 더 인건비가 싼 곳으로 옮기려 할 뿐이었다.

타이어, 신발 같은 고무 제품의 근원에는 라오스가 있었다. 기업들은 밀림의 나무를 모조리 베어냈고, 자연 파괴자라는 비난에 대해서는 고무나무를 대량으로 심어 자연 친화적인 개발을 하고 있다며 오히려 자화자찬을 늘어놓았다. 라오스 주민들이 나무를 베어 벌어들이는 돈은 몇만 원 남짓일 뿐이며, 조용한 시골마을의 전통은 말살되고 있었다.

결국 저자가 발견한 것은 공정 무역과 윤리적 상품 인증이 대기업의 마케팅 수단으로 전락했다는 현실이었다. 공정 무역 재단은 인증 사업으로 버는 수입 대부분을 자사 홍보에 쓰고 있었다. 공정 무역을 한다고 대대적으로 홍보하는 세계2위의 식품회사 크래프크 푸드의 자회사 캐드버리가 정작 사회 부담금으로 지급하는 비용은 초콜릿 1개 당 2원도 채 안됐다.

책에는 저자 특유의 집요함과 해박한 경제 지식으로 예리하게 지적한 공정 무역 사업의 모순이 잘 드러나고 있다. 특히 세계 경제를 장악하고 있는 중국을 가리켜 현대판 제국주의의 등장을 조심스레 점치는 대목도 눈여겨볼 필요가 있다. 1만4,000원.