|

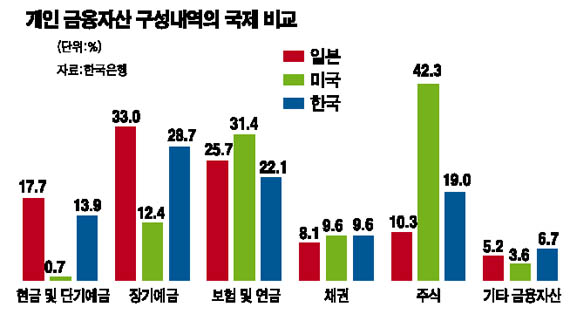

유동성의 과잉현상이 확대되고 있지만 가계의 자산은 여전히 편식증을 버리지 못하고 있다. 유동성 과잉도 문제지만 더 큰 위험요소는 ‘쏠림 현상’임을 감안할 때 돈의 다양한 ‘출구’ 마련이 무엇보다도 시급한 상황이다. ◇편식증 못 버린 가계자산=가계자산의 편중은 미국이나 영국, 심지어 일본보다도 심하다. 대한상공회의소가 최근 전국 7대 도시의 700가구를 대상으로 ‘가계의 자산보유 현황’을 조사한 결과 우리나라 가계는 부동산 등 비금융자산 보유 비중이 89.8%에 달했다. 이중 부동산은 총 자산의 88.6%나 됐다. 반면 예금ㆍ적금과 주식ㆍ채권 등 금융자산은 10.2%에 불과했다. 미국이나 영국 등 선진국은 금융자산의 비중이 더 높다. 지난 2000년 기준으로 미국은 금융자산과 비금융자산의 비중이 각각 68.4%, 31.6%로 나타났고 영국도 각각 58.7%와 41.3%의 비율을 보였다. 환금성이 높은 금융자산의 비중을 더 높게 유지, 적절한 자산 분산 구조를 갖췄다는 분석이다. 부동산 거품 붕괴로 ‘잃어버린 10년’을 경험했던 일본도 상황이 많이 개선돼 2000년 기준 금융자산과 비금융자산의 비중은 53.2%와 46.8%로 나뉜 상태다. 조사를 진행했던 임복순 상의 유통물류팀장은 “조사 결과 금융자산과 비금융자산을 거의 비슷한 수준을 갖고 가는 게 바람직하다는 인식은 갖고 있지만 현실은 그렇지 못하다”고 말했다. ◇펀드, 250조원으로 커졌다지만=그나마 다행인 것은 간접투자상품인 펀드가 대표적인 금융상품으로 자리잡아가면서 가계의 금융자산 비중도 높아지고 있다는 점이다. 12일 국내 시장에서 운용 중인 펀드 규모는 250조원을 돌파했다. 문제는 펀드 시장에서도 쏠림 현상이 나타나고 있다는 점이다. 12일 기준 펀드시장에서 주식형펀드의 비중은 23.53%로 높아졌다. 2005년 초 4.6%였던 점을 감안할 때 주식형펀드로 돈의 쏠림 현상이 나타나고 있는 것. 반면 최신 금융상품이라고 평가받던 파생상품 등의 비중은 낮다. 물론 파생상품은 8.23%의 비중을 보여 체면치레는 했다. 하지만 사모펀드(PEF)는 0.43%에 불과했다. 김형태 증권연구원 부원장은 “자본시장통합법 등이 시행돼 더 많은 파생상품이 나오고 운용능력도 나아질 경우 많이 개선되지 않겠냐”면서도 “주식형펀드 쏠림 역시 경계해야 할 모습 중 하나”라고 말했다. ◇다양한 자산운용 길 터야=때문에 전문가들은 가계자산의 쏠림 현상을 차단할 다양한 투자상품이 선보일 수 있는 여건이 마련돼야 한다고 이구동성으로 강조하고 있다. 부동산으로의 쏠림을 막을 다양한 금융상품을 선보이는 것은 물론이거니와 금융상품이 주식형에만 몰리는 현상도 차단할 필요가 있다는 것이다. 더구나 자산의 팽창속도가 국내총생산(GDP) 증가속도를 추월하면서 자산선택이 경제 전체에 미치는 영향이 커지고 있는 ‘경제의 스톡(Stock)화’ 현상이 나타나는 상황에서 자산의 분산은 더욱 중요하다는 지적도 나오고 있다. 송태정 LG경제연구소 연구위원은 “자산시장이 경제에 영향을 미치는 스톡화 현상을 막기 위해서도 해외로 자산을 내보내는 것을 포함해 국내외에 자산을 다양하게 분산, 운용하는 금융정책이 필요하다”고 말했다. 여기에다 아직도 규제로 인해 제 역할을 하지 못하는 PEF에 대한 규제의 철폐, 그리고 자금의 흡수효과가 큰 헤지펀드의 허용 등 역시 적극적으로 고려할 필요가 있다는 지적도 곳곳에서 제기되고 있다. 정부의 한 관계자는 “자본시장통합법을 시행한 뒤 시장이 성숙할 경우 헤지펀드 등을 허용할 것”이라며 “자금의 운용출구를 다양하게 해야 한다는 데는 동의한다”고 말했다. PEF가 지나치게 많은 돈을 흡수, 전세계 인수합병(M&A)시장을 좌지우지할 정도로 급성장하면서 이에 대한 우려도 제기되고 있는 데 대해 이 관계자는 “PEF 규제를 완화한다고 해도 국내의 경우 당장 그 정도 상황을 걱정할 단계는 아니다”고 설명했다.