| | 오는 12월 제12차 유엔기후변화협약 당사국 총회를 앞두고 온실가스 감축에 있어 한국이 모범을 보이겠다는 이명박 대통령의 발언에 따라 산 업계가 긴장하고 있다. 지난 2005년 캐나다 몬트리올에서 열린 11차 유엔기후변화협약 당사국 총회 회의장에서 경찰관들이 지구모형을 바라 보고 있다. /서울경제 DB |

|

이명박 대통령이 기후변화협상과 온실가스 감축에 있어 우리나라가 선도적인 역할을 하겠다고 연일 강조하고 나섬에 따라 산업계에 비상이 걸렸다.

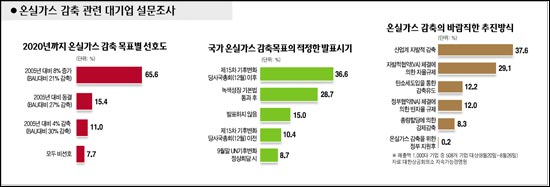

정부가 최근 오는 2020년까지의 온실가스 감축목표 시나리오를 세 가지로 발표한 가운데 대통령의 이 같은 언급이 강도 높은 감축 시나리오의 채택 가능성을 높이고 있기 때문이다. 정부는 2020년까지 지난 2005년 대비 8% 증가, 동결, 4% 감축의 세 가지 시나리오를 발표한 바 있다.

이 대통령은 유엔 기후변화 정상회의 참석에 앞서 가진 영상연설 및 블룸버그통신과의 인터뷰에서 "한국의 온실가스 배출이 1990년과 2005년 사이에 배증했다는 점을 감안하면 (온실가스 감축은) 쉽지 않은 결단이다. 그러나 우리는 해낼 것"이라고 말했다. 또 "(온실가스 감축의무가 없는) non-Annex 1 국가에 속하지만 신흥국을 유도할 수 있도록 모범을 보이는 중간자적 역할을 하겠다"고 강조했다. 국제적인 기후변화 및 온실가스 감축협상을 우리가 주도할 수 있도록 먼저 모범을 보이겠다는 선언이다.

하지만 산업계에서는 철강, 조선, 유화 등 온실가스를 많이 배출하는 중후장대산업이 중심인 우리의 산업구조상 온실가스의 강제적 감축은 산업경쟁력에 큰 타격을 줄 수 있다며 우려하고 있다.

◇"너무 앞서나간다" 우려도=개발도상국은 국제적으로 온실가스 감축의무가 없다. 의무가 없는 만큼 개도국에 속하는 그 어떤 나라도 먼저 온실가스 감축목표를 발표하지 않고 있다. 반면 선진국은 어떤 식이 됐건 중국이나 인도 등 개도국이 감축의무를 지도록 하기 위해 압박하고 있다. 선진국이 2012년 이후의 중장기 감축목표를 발표하는 것도 개도국을 끌어들이려는 포석이 강하다. 더구나 중국, 인도 등 개도국을 끌어들이는 역할을 같은 개도국으로 분류된 한국이 맡도록 유도하고 있는 실정이다.

정부의 한 관계자도 "선진국은 어떻게 해서든지 한국을 끌어들여 개도국까지 온실가스 감축에 나설 수 있도록 하려고 한다"고 말했다.

최악의 경우 중국과 인도 등 다른 개도국이 온실가스 감축에 참여하지 않고 온실가스 감축을 천명한 우리나라만 선진국과 함께 2012년부터 감축에 들어가야 하는 상황에 처할 수도 있다. 황인학 전경련 산업본부장은 "욱일승천하고 있는 중국이 온실가스 감축에 나서지 않는데 우리만 하면 중국과의 경쟁이 큰 어려움에 빠질 수밖에 없다"고 말했다.

◇감축목표 발표, 협상에 덫 될까=온실가스 감축목표를 대외에 천명하는 게 되레 협상에 불리할 수 있다는 지적도 있다. 물론 정부는 "협상 전략 중 하나"라고 밝히고 있다. 하지만 감축의무가 없는 우리나라가 제시한 온실가스 감축 수치가 협상의 기준이 돼 덫으로 다가올 수 있다는 것이다. 협상단의 한 관계자는 "우리가 밝힌 온실가스 감축 수치는 협상장에서는 최소기준이 돼 무조건 그 이상을 요구할 게 뻔하다"고 말했다.

강윤영 에너지경제연구원 선임연구위원도 "선진국이 감축량을 얼마나 할지 불확실한데 우리가 먼저 제시했다가 지지 않아도 될 더 많은 부담을 지는 결과를 초래할 수 있다"고 지적했다.

감축목표를 확정해 발표하는 시기도 협상이 끝난 다음에 하는 게 유리하다는 지적 역시 같은 맥락이다. 박태진 대한상공회의소 지속가능경영원 원장은 "연내 꼭 감축목표를 확정하는 것보다는 이번 기후변화협약 당사국총회 결과를 지켜보면서 하는 것이 좋다는 의견이 많다" 고 말했다.

황인학 본부장도 "온실가스 감축이 피할 수 없는 국제적 대세인 것은 분명하지만 온실가스 감축에는 적잖은 비용이 드는 것도 사실이라는 점을 간과해서는 안 된다"면서 "어떤 방법이 한국에 가장 유리한 협상을 도출해낼지를 고민하고 정책을 내놓아야 한다"고 당부했다.