|

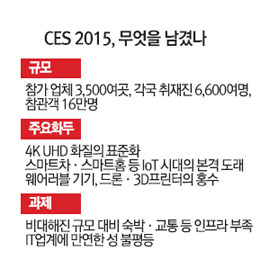

혁신기술과 첨단제품을 쏟아낸 'CES 2015'가 9일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 나흘간의 일정을 마무리하고 대단원의 막을 내렸다. 세계 최대 가전전시회답게 3,500여개 기업이 참가하고 6,500여명의 취재진과 16만명의 관람객이 운집해 막 개화되기 시작한 사물인터넷(IoT)과 스마트차와 같은 신기술의 향연을 즐겼다. 특히 이번 CES는 끊임없는 혁신과 이종산업 간 융합 없이는 살아남기 힘든 글로벌 비즈니스 환경을 여실히 보여줬다는 평가다.

◇개방과 융합으로 개화하는 IoT=스마트차·스마트홈으로 대표되는 IoT는 CES 2015에서 보다 구체적인 모습을 나타내며 가장 뜨거운 이슈로 떠올랐다. 아우디의 무인주행차가 일반도로에서 900㎞를 달렸고 삼성전자는 스마트워치 '기어S'로 BMW의 무인주차를 시연했다. 스마트젖병부터 와이파이 세탁기까지, 인터넷과 센서를 탑재한 다양한 스마트홈 가전기기들도 주목을 받았다.

이 같은 IoT의 키워드는 개방과 융합이었다. 윤부근 삼성전자 사장은 "삼성전자 IoT 플랫폼을 전면 개방하겠다"며 "앞으로 5년 내 모든 가전기기를 연결하겠다"고 선언했다. 도요타는 수소 연료전지차 특허 5,680여건을 무상으로 공개하기로 했다. 여기에 구본준 LG전자 부회장과 정의선 현대차 부회장, 디터 체체 메르세데스벤츠 다임러AG 회장 등 내로라하는 정보기술(IT)·자동차 업체 수장들이 한데 모여 자동주행차를 비롯한 스마트차 개발을 위한 기술융합 방안을 논의했다. 일각에서는 IoT의 진정한 주인공이 센서를 통해 소비자 정보를 축적하는 '빅데이터'라는 주장이 나오면서 개인정보 수집과 정보보안에 관한 우려도 제기됐다.

CES는 언제나 새로운 TV의 등장을 알리고 화질의 주류(메인스트림)를 정의하는 무대다. 올해는 기존 영상(풀HD)보다 4배 선명해진 초고해상도(4K UHD) 화질이 새 표준으로 자리 잡았다. 삼성전자·LG전자를 비롯한 글로벌 기업들이 가격을 낮춘 신모델을 쏟아냈다. 특히 UHD TV의 대중화·표준화의 걸림돌로 지적되던 빈약한 콘텐츠 문제를 해소하기 위한 세트 업체들과 콘텐츠 업체 간 합종연횡도 활발하게 이뤄졌다. 넷플릭스·컴캐스트 같은 콘텐츠 제공업체들은 4K UHD를 위한 콘텐츠 공급을 발표했고 삼성은 20세기폭스 등과 손잡고 콘텐츠 생태계인 'UHD 얼라이언스'를 결성했다. 4K UHD TV와 퀀텀닷(양자점) TV가 메인스트림이 되면서 지난 2010년 CES에서 화려하게 등장했던 3차원(3D) TV는 사양길로 접어들었다.

◇스마트벨트·드론 군무…스타트업의 혁신기술 눈길=CES 2015는 글로벌 IT·자동차 대기업 외에도 각국의 스타트업 수백여 곳이 기발한 아이디어를 발휘한 신제품을 선보이며 역동적인 창조경제 생태계를 구축했다. 현지 언론들이 "실리콘밸리가 라스베이거스로 옮겨왔다"고 묘사할 정도였다. 특히 CES에서 돋보인 스타트업들은 프랑스 업체들로 프랑스는 이번 CES에서 미국에 이어 두 번째로 많은 66개의 스타트업이 참가했다. 알아서 늘어났다 줄었다 하는 등 허리둘레가 자동으로 조절되는 스마트벨트를 선보인 '에미오타'와 소형 무인기(드론) 군무를 펼쳐 주목 받은 '패럿' 등이다.

스타트업의 눈부신 약진 속에 기술혁신 여부에 따른 기업별 흥망성쇠도 엿볼 수 있었다. 액션캠 제작업체인 '고프로'와 오디오 전문기업 '몬스터'가 대형 전시관을 마련하며 신흥 주자로 자리매김한 반면 도시바 등 일부 업체들은 TV 신제품을 하나도 내놓지 못하면서 관심권 밖에서 밀려났다. 이와 관련, 존 체임버스 시스코 회장은 '파괴하거나 파괴당하거나'라는 주제의 패널토론에서 "10년 후 현존 기업 중 60%가 사라질 것"이라며 "혁신을 통해 기존 시장을 뒤엎어야 한다"고 강조해 주목 받았다.

한편 성황리에 끝난 CES 2015는 세계 3대 IT·가전전시회로 꼽히는 국제가전제품박람회(IFA)·모바일월드콩그레스(MWC)는 물론 정보통신기술전시회(CeBIT)를 압도하는 독보적 융합기술 전시회로 위상을 공고히 했다. 그러나 라스베이거스가 감당하기 어려울 정도로 규모가 커지면서 숙소·교통 등 인프라 문제를 해소해야 한다는 목소리도 높다. 또 올해 행사의 기조연설자 중 여성이 한 명도 없었던 점도 한계로 지적됐다. 행사 도우미인 '부스 베이비(booth babes)' 수백 명을 제외하면 기조연설을 물론 패널토론 등에서 여성 최고경영자(CEO)를 찾기 어려웠다.