|

|

우리나라에서는 그동안 '로비스트=브로커, 비리'라는 인식이 워낙 뿌리 깊었다.

지난 1990년대 경부고속철사업에서 프랑스 테제베(TGV)가 로비스트를 고용해 불법로비 의혹을 불러일으킨 사건이나 무기 로비스트 '린다 김' 스캔들 등을 통해 부정적인 이미지가 강했던 탓이다.

이 때문에 국회나 사회단체에서도 로비 활동을 제도화해 음지에서 양지로 끌어올리려는 시도가 수차례 있었다.

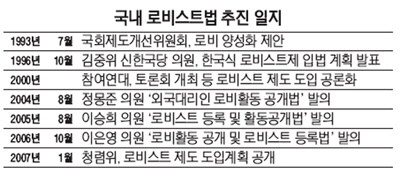

1993년에는 민간인으로 구성된 국회제도개선위원회가 로비 양성화를 제안했고 1996년에는 김중위 신한국당 의원이 "미국식 로비스트 제도를 우리 정치현실에 맞게 변형, 적용하기 위한 방안을 만들어 내년 입법안을 상정할 예정"이라고 밝혔지만 별다른 후속 행보는 없었다. 이는 당시 대한안경사협회의 불법로비 사건으로 로비 양성화에 대한 여론이 조성된 탓이었다.

굵직한 로비 스캔들이 터진 후인 2000년에는 참여연대가 로비스트 제도를 이슈화하고 나섰다.

당시 박원순 참여연대 사무처장(현 서울시장)은 "커튼 뒤에서 이뤄지는 로비 활동과 폐해에 대해 적절한 대안이 없는 상황에서 로비 활동을 공개적으로 보장하되 투명하게 알려 국가의 중대한 결정이 공정하게 이뤄지도록 해야 한다"고 밝힌 바 있다. 참여연대는 미국 로비활동공개법을 기초로 로비스트가 등록할 사항, 등록된 로비스트가 보고·공개해야 할 내용 등이 포함된 구체적인 법안을 작성해 제시하기도 했다.

이후에는 국회의원들도 잇따라 로비스트법을 발의했다. 2004년에는 정몽준 당시 무소속 의원이 '외국 대리인 로비 활동 공개법'을, 2005년에는 이승희 전 민주당 의원이 '로비스트 등록 및 활동공개법'을, 이듬해에는 이은영 전 통합민주당 의원이 '로비활동공개 및 로비스트 등록법'을 발의했다. 이은영 의원안은 로비스트가 국회사무처에 등록한 뒤 1년에 두 차례 활동상황을 보고하고 활동보고서도 일반에 공개하도록 했다. 로비스트가 로비를 위해 한번에 5만원, 총 20만원 이상의 금품과 향응을 제공할 수 없게 한 점이 특징이다.

이승희 의원안은 로비스트가 법무부에 등록해 6개월마다 활동상황을 보고하도록 했다. 정몽준 의원안은 외국 정부나 외국인의 이익을 입법에 반영하려는 '외국 대리인'이 법무부에 등록해 활동하게 하고 법을 어기면 3년 이하 징역에 처하게 했다.

하지만 이 같은 안은 발의만 된 후 지금까지 계속 묻혀 있는 상황이다. 2007년 국가청렴위원회가 '음성적 청탁행위 근절대책'의 일환으로 로비스트 합법화 방안을 마련하기 위한 외부용역을 의뢰하고 정부 차원의 종합적인 추진 방안을 수립하기로 했지만 이후 진전이 없었다. 적극적인 로비스트 제도 찬성론자인 조승민 전 연세대 객원교수는 저서 '로비의 제도화'를 통해 "예를 들어 정치자금 공개를 요구하는 여론은 높지만 로비 활동 공개에 관한 인식은 낮다"며 "국민들이 지금까지의 부정적 인식을 버리고 그 필요성을 공감해야 로비의 제도화가 이뤄질 수 있을 것"이라고 분석했다.