|

|

"치열한 경쟁 속에서 살아남으려면 품질을 높여 경쟁력을 차별화해야 합니다. 그런 측면에서 올해는 큰 강을 건너는 시기입니다. 최근 완공된 설비의 생산성과 품질을 높이고 신시장 개척과 고객관리를 통해 도약의 발판을 마련할 것입니다. 이를 통해 내년에는 현재 10위권인 글로벌 순위를 5위권 이내로 끌어올리겠습니다."

이온영(64ㆍ사진) 동국산업 사장은 17일 서울 을지로에 있는 본사 사무실에서 가진 인터뷰 내내 '품질'이라는 단어를 수없이 썼다. 소량 다품종 특수강을 생산해 주로 자동차 부품회사에 판매하는 사업의 특성을 고려해도 품질에 대한 그의 관심은 결벽증처럼 보일 정도였다.

품질에 대한 그의 애착은 위기감에서 비롯됐다. 그는 "도요타, 최근 현대ㆍ기아차 리콜 사태에서 보듯 치열한 글로벌 경쟁 속에서 품질이 흔들리면 치명타를 입을 수 있다"며 "특히 중국의 저가 공세에 시달리는 한국 철강업계는 품질을 잃으면 모든 것을 잃을 수도 있다"고 강조했다.

동국산업은 포스코나 현대제철 등에서 원자재를 받아 냉연 특수강으로 가공해 주로 자동차 안전제품을 생산하는 부품업체에 판매한다. 현대ㆍ기아차는 물론 벤츠ㆍBMWㆍ도요타 등의 다국적 자동차 부품사들로 동국산업의 고객사는 300여곳에 달한다. 전체 매출의 80%가량을 차지하는 국내 특수강 내연시장에서 동국산업의 점유율은 65%로 독보적이다.

동국산업은 지난달 18개월 동안 총 850억원을 투자해 연산 10만톤 규모의 냉연 특수강 생산설비를 완공했다. 새 설비의 본격적인 상업생산은 6월부터다. 이 설비가 100% 가동되면 동국산업은 연산 35만톤 규모의 생산능력을 확보하게 된다.

이 사장은 "서서히 생산량을 늘려 지난해 22만4,000톤이던 것을 올해는 26만5,000톤으로 확대할 계획"이라며 "공장이 정상적으로 가동되면 국내 고탄소강 시장점유율을 70%까지 확대할 수 있고 밀려드는 다국적 부품사들의 수요에도 탄력적으로 대응할 수 있을 것"이라고 설명했다. 그는 이어 "현재 우리 공장의 가동률은 100%로 최근 신설비를 직접 확인해 본 국내외 협력사들도 매우 만족해하는 분위기"라고 귀띔했다.

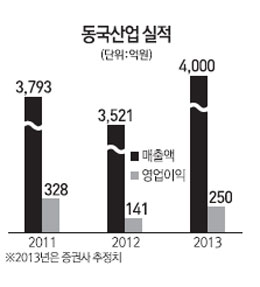

동국산업은 지난해 매출액 3,520억원, 영업이익 141억원을 기록했다. 매출은 7.2% 줄어드는 데 그쳤지만 영업이익은 무려 56.8%나 감소했다. 원자재 가격 상승과 제품단가 인하 압박 때문이었다. 실적이 급격히 악화되는 상황에서 투자를 미룰 법도 했지만 이 사장은 오히려 당초 예정됐던 금액보다 200억원을 더 쏟아부었다. 게다가 없는 살림을 쪼개 신제품 연구소까지 새로 만들었다.

이 사장은 "철강산업은 지금 당장이 아닌 5~10년 후를 내다봐야 하며 설비와 연구개발 투자는 그런 측면에서 밀어붙였다"며 "신설비 추가로 동남아 지역에서는 독보적인 생산시스템을 갖추게 됐고 장기적으로 연구개발 인력도 5배 이상 확대할 방침"이라고 전했다. 지금 당장이 아닌 미래에 무엇을 먹고살 것인가를 고민하고 움직여야 한다는 그의 철학이 묻어나는 경영이다.

동국산업이 주주들을 대하는 태도도 이 사장의 경영철학과 닿아 있다. 이 회사는 지난해 실적악화 속에서도 전년과 동일한 수준인 총 59억원을 배당했다. 일각에서는 장세희 동국산업 부회장 및 특수관계인 등 지분율이 50%가 넘는 오너와 대주주를 위한 고배당이라는 지적도 나왔다.

이 사장은 이에 대해 "오너가 아닌 소액주주들을 위한 것"이라고 잘라 말했다. 그는 "우리 회사를 믿고 투자하는 소액주주들에게 회사가 죽을 정도로 힘들지 않다면 적어도 은행 이자와는 비슷한 수준의 배당을 해야 한다"며 "기업이 그런 배당정책을 지속할 때 장기 투자자들을 유인할 수 있고 진정한 파트너로 성장할 수 있다"고 설명했다.

이 사장은 엔지니어 출신으로 1977년 동국제강에 입사해 36년을 '범동국맨'으로 살아왔다. 평생을 바쳐 중견기업으로 성장한 회사. 그리고 그 회사의 사장을 맡고 있는 그가 생각하는 가장 필요한 중견기업 육성책은 뭘까.

"중소기업청도 중요하지만 대기업을 뒷받침해 실질적으로 국가 경제를 견인하는 중견기업 지원정책이 나와야 한다. 또 말로만 대기업과의 상생을 외칠 게 아니라 대기업과 중견ㆍ중소기업이 소통할 수 있는 다양한 채널을 만들어야 한다."

평생을 제조업 현장에 바치고 이제는 최고경영자(CEO)의 자리에서 미래를 걱정하는 노장의 전언 속에는 단순하지만 깊은 울림이 전해진다.