|

'비틀거리는 코끼리' 인도경제가 이번에는 사상최악의 정전사태라는 악재를 만나 더 추락할 위기에 놓였다. 유로존(유로화 사용 17개국) 재정위기, 가뭄으로 인한 농업생산 부진 등으로 가뜩이나 성장률이 둔화되는 판에 고질적 병폐인 전력부족은 인도경제를 두고두고 괴롭히고 외국인 투자가들도 외면할 가능성이 더 커졌기 때문이다.

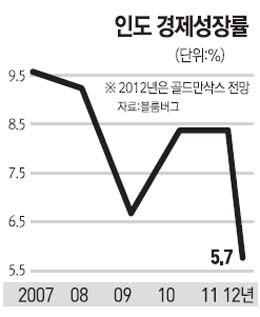

골드만삭스는 1일(현지시간) 올해 인도경제 성장률을 기존의 6.6%에서 5.7%로 대폭 하향 조정했다. 올 1ㆍ4분기 성장률도 5.3%에 그쳐 9년 만에 가장 낮은 수준을 기록한 바 있다.

블룸버그통신 등 외신은 1일 전력부족 등 취약한 산업기반 시설이 인도경제를 위협하는 중요 변수로 부각되고 있다고 보도했다. 인도에서는 지난달 30~31일 이틀간 수도 뉴델리를 비롯해 북부 20개주를 마비시키고 6억여명이 피해를 당한 사상최악의 정전사고가 일어났다.

인도산업협회(CII)에 따르면 이번 사태의 피해액은 1억750만달러를 넘어설 것으로 보인다. 더 큰 문제는 이 같은 전력난이 만성적인 고질병이라는 점이다. 인도는 지난 2001년에도 북부 지역의 대규모 정전사태로 25억~50억루피(1억1,000만~2억2,000만달러)에 달하는 경제적 손실을 입었다.

인도 정부의 경제정책을 자문하는 현지 싱크탱크인 플래닝커미션에 따르면 지난 3년간 인도의 전력 사용량이 최대일 때 전력 생산량은 수요에 비해 12%나 모자랐다. 특히 최근 인도경제가 고속성장을 거듭하면서 전력부족 현상은 더욱 심해지고 있다. 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 지난해 3월 인도의 전력 공급량은 수요 대비 7.7% 부족한 수준이었으나 올 3월에는 10.2%로 늘어났다. 또 인도는 1951년 이후 매년 전력생산 목표치에 미달해왔다.

가장 큰 이유는 투자부족과 규제. 인도 전력산업은 대부분 공기업들이 관리해 비효율적인 투자가 이뤄지고 있다. 이에 인도는 10년 전 일부 사업을 민영화했지만 아직 민간기업들이 전체 전력생산에서 차지하는 비중은 22%에 불과하다. 전기절도와 일부 지역관리들의 부패로 전체 전력 생산량의 30% 정도가 송전과정에서 손실되는 것도 문제점으로 지적된다. 전문가들은 인도의 전력난이 연간 경제성장률을 1.2%포인트 정도 떨어뜨린다고 보고 있다.

이에 만모한 싱 총리는 부족한 전력난을 타개하기 위해 오는 2017년까지 5년 동안 4,000억달러를 발전산업에 투자, 7만 6,000㎿의 전력을 추가 생산하겠다는 계획을 세웠다. 특히 인도 정부는 현재 3%에 못 미치는 원자력발전 비중을 2050년까지 25%로 늘릴 방침이다.

하지만 원전건설 계획이 지역주민의 반발에 부딪쳐 지지부진한데다 다른 기반시설 투자 역시 관리들의 극심한 부패로 제때 이뤄지지 않는 실정이다. 이처럼 전력난이 개선될 기미를 보이지 않으면서 최근 인도 정부의 각종 규제에 신물이 난 외국인 투자가들의 이탈을 부추길 가능성도 커지고 있다.