|

국내 공장설비를 뜯어 해외로 생산거점을 옮기는 기업들이 크게 줄었다. 원가 경쟁력을 확보하기 위해 과거 중국과 베트남 등 동남아시아로 몰려갔지만 이제는 더 이상 옮길 만한 나라가 없기 때문이다. 저임금에 기초한 해외생산시대가 사실상 막을 내린 것으로 분석된다.

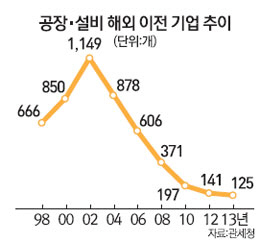

6일 서울경제신문이 관세청에 의뢰해 조사한 자료에 따르면 주거래은행에 투자신고를 하는 방법 등으로 해외에 공장이나 설비를 옮긴 기업은 지난 2002년 1,149개사에서 2013년 말 현재 125개사로 급감했다. 지난 10년 동안 10분의1 수준으로 줄어든 것이다. 해외로 공장이나 설비를 이전한 기업들의 수는 1998년 외환위기 당시 666개에서 △2000년 850개 △2002년 1,149개로 증가세를 나타냈다. 하지만 이를 정점으로 △ 2004년 878개 △2006년 606개 △2008년 371개 △2010년 197개 △2012년 141개 △2013년 125개로 해마다 급격히 눈에 띄게 감소했다.

이 통계는 기업들이 해외직접투자(FDI) 신고를 한 뒤 설비 등 현물을 투자하는 '해외투자 수출'과 대외무역법상 산업통상자원부의 승인을 받아 수출하는 '산업설비'를 근거로 관세청이 집계했다. 삼성전자와 현대자동차 등 대기업들이 현지화 전략을 위해 해외 공장을 지으면서 FDI 전체 규모는 크게 늘었지만 저임금추종형 해외이전 기업은 갈수록 줄어들고 있음이 정부 공식 통계로 확인된 것이다.

전문가들은 저임금에 기초한 해외 공장이전이 갈수록 줄어들 것으로 전망했다. 해외생산의 장점이 사실상 사라졌기 때문이다. 그동안 국내 업체에 중국이나 베트남·캄보디아 등 동남아 국가들은 비싼 국내 인건비를 대체할 수 있는 '오아시스' 같은 존재였다. 저렴한 인건비는 관련법 등 제도, 정치 불안감 등 현지 국가의 불확실성 등을 상쇄하고도 남을 요인이었다.

하지만 이제는 이들 국가의 경제가 급성장하면서 인건비가 급등하고 노동·환경 등 각종 규제가 강화됨에 따라 굳이 공장이나 설비를 해외로 옮길 만한 매력이 떨어졌다는 지적이다. 이준호 중소기업연구원 선임 연구위원은 "중국 등 해외에서 사업할 때 임금·땅값 등 총비용이 크게 오른 영향이 가장 크다"며 "인도네시아·말레이시아·베트남 등이 그나마 대안인데 이들 나라도 최근 비용이 만만치 않게 오르는 등 사정은 마찬가지"라고 말했다.