|

"규제 없애는 공무원은 면책한다고요? 그걸 누가 믿습니까."

경제활성화를 위해 규제를 없앨 경우 잘못을 묻지 않겠다는 정부의 방침을 보도한 기사를 본 한 공무원의 푸념이다. 관료가 규제를 깔고 앉아 권력을 휘두른다는 비판이 많지만 정작 관료들은 또 다른 규제 때문에 혁신할 수 없다고 항변한다.

공직사회는 새로운 시도에 대한 보상이 약하다. 대신 원래 규정과 다르게 일했을 때 가하는 제재는 많다. 법에서 규정한 행위만 하려는 것은 관료제도의 특징이지만 법(규제) 뒤에 숨어 내 할 일을 다했다고 면피하는 관행을 낳고 있는 것이다.

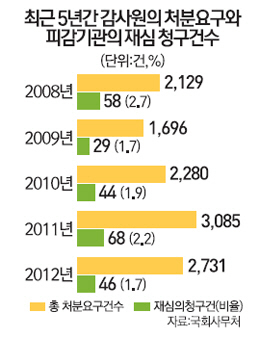

공직사회를 옥죄는 제도 중 대표적인 사례가 감사다. 감사원의 감사에 책잡힐까 봐 각 부처가 정해진 일만 하는 셈. 현재 우리나라 감사원은 정부의 예산집행을 검증하는 회계감사나 공무원의 비리만 감사하던 것에서 벗어나 정책에 대해서도 감사를 벌인다. 때문에 이전 정부의 중점정책을 차기 정부의 감사원이 감사해 제재하는 게 빈번하다. 감사원의 감사 자체가 정치적 논란으로 확대되는 이유다.

이명박 정부 출신의 한 고위 관료는 "감사원의 '정치' 감사가 지속될 경우 박근혜 정부의 중점 사업도 다음 정권에서 감사 대상이 될 것"이라며 "이런 일이 반복되면 어느 공무원이 책임 있게 일하겠는가"라고 반문했다. 한 공무원은 "감사원에 책잡히지 않기 위해 대통령이나 장관이 강조한 일만 하고 국민 민원에 대해서도 실질적인 해소보다는 새로운 규제를 제정하는 데 그치는 경향이 강하다"고 말했다. 더 나아가 국회의 한 관계자는 "집권 초반만 지나면 대통령이나 장관이 한 말조차 일선 공무원이 귀담아듣지 않는다"면서 "정권은 바뀌면 그만이지만 공무원은 평생 남아 자리를 지켜야 하기 때문"이라고 말했다.

정치감사가 아니더라도 공무원의 모든 결정은 감사원을 의식하는 경우가 많다. 민간과 유착했다는 의혹을 살까 봐 과징금이나 추징금을 과도하게 매기는 사례가 대표적. 나중에 소송을 통해 패소해 돈을 되돌려 주더라도 일단 법이 정한 최고 수준에서 과징금이나 추징금을 매기는 것이다. 공정거래위원회나 국세청이 대표적이다. 급기야 국세청은 최근 늘어나는 납세자의 불복소송을 막기 위해 각 지방청의 세무조사 종결 전에 검증을 전담하는 팀까지 구성했다.

개인보다 조직을 우선하는 공무원 사회 특유의 문화도 부처 간 협업을 통한 혁신을 막는다. 민간에서는 직급을 평준화하면서 서열 중시 문화가 줄고 있지만 공무원 사회는 정반대다. 정부부처뿐만 아니라 부처가 관할하는 공공기관이나 유관협회도 마찬가지다.

민간회사에 있다가 정부로 이직한 한 관계자는 "실무에서 일하는 사람은 없고 층층이 직급만 많다"면서 "승진이 안 되니까 직위라도 마련해준 것인데 결국 조직에 서열만 남고 일의 능률은 떨어진다"고 지적했다.

임금 역시 개인의 성과보다는 직급에 따라 사실상 정해진다. 직무평가를 통해 4단계로 나눠 지급하도록 하지만 성과급을 한 푼도 받지 못하는 최하등급을 받는 경우는 전체의 10% 미만이다. 이름뿐인 성과급은 기본급을 보전하는 수단에 그치는 셈이다. 더욱이 직급과 상관없이 훌륭한 성과를 낸 개인을 포상하는 제도는 극히 드물다. 부처의 한 관계자는 "포상제도가 있어도 실제 그 일을 한 사람보다 승진을 앞둔 선배에게 고과 관리 차원에서 양보하라는 경우도 많다"고 설명했다.

부서별로 철저히 일을 구분하는 관료주의의 특성상 칸막이는 고칠 수 없는 병폐다. 정부 간 협업을 강조한 '정부 3.0' 정책은 박근혜 정부의 주요 국정과제로 부처별 경진대회까지 열었지만 일선 공무원에게는 먼 일이다. 정부부처뿐만 아니라 부처 내의 부서별로도 업무를 놓고 영역을 침범했다는 다툼이 끊이지 않는다. 부처 간 자료를 공유하는 일은 더욱 어렵다.