|

유로존(유로화 사용 18개국) 경제회생의 열쇠를 쥐고 있는 독일에 재정완화 및 투자확대를 요구하는 압력이 한층 거세질 것으로 전망된다. 그동안 긴축재정과 구조개혁을 고수해온 독일은 유럽 경제침체로 자국도 리세션(경기후퇴) 위기에 처하자 입장변화가 불가피하다는 전망이 우세하다.

12일(현지시간) 로이터에 따르면 유로존 및 유럽연합(EU) 재무장관들은 13~14일 룩셈부르크에서 회의를 열어 유럽 지역 경기침체 대응 방안 등을 논의할 예정이다. 이 자리에서는 유럽 각국의 내년 재정긴축과 공공투자 확대 등이 핵심 이슈로 다뤄진다.

그동안 EU 내 최대 지분을 가진 독일의 긴축 주장과 정부재정을 풀어 경기침체에 대응해야 한다는 프랑스·이탈리아의 주장이 팽팽히 맞섰으나 지난 2008년 금융위기 이후 세 번째 유럽 경기침체가 가시화되면서 독일의 입지가 축소되는 모양새다.

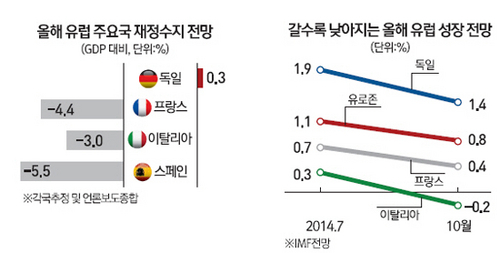

독일의 태도변화를 감지할 수 있는 리트머스지는 올해 재정적자 감축시한을 맞추지 못한 프랑스 정부의 예산안이 될 것으로 보인다. 프랑스는 유럽재정안정협약에 따라 올해 말까지 국내총생산(GDP) 대비 3%까지 재정적자규모를 축소해야 하지만 목표달성은 이미 물 건너간 상황이다. 프랑스 정부는 경기침체에 따른 세수부족 및 경기활성화를 위한 감세 등으로 GDP 대비 재정적자 비율이 올해 4.4%에 달하고 오는 2017년이 돼서야 3%까지 낮출 수 있을 것으로 전망했다. 미셸 샤팽 프랑스 재무장관은 "내년 210억유로의 공공지출을 줄이는 등 2017년까지 500억유로를 감축할 계획"이라며 "현재 경제상황을 반영해 감축시한은 재조정돼야 한다"고 주장했다. 유럽 각국은 15일 예산안을 공식 제출하고 EU집행위원회는 2주간 논의한 후 이에 대해 유예판정 또는 GDP의 0.2%에 해당하는 벌금부과 등 제재 결정을 내리게 된다.

이에 대해 독일을 비롯한 EU 내 긴축론자들은 프랑스의 사회복지 지출 감축 노력이 부족하다며 공식적으로 예산안 승인에 대한 거부 의사를 표시하고 있다. 그러나 최근 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB) 연차총회에서도 나타났듯이 긴축을 고수하는 독일의 태도변화를 요구하는 압력이 국제적으로 거세지면서 그동안 완강히 버텨온 독일도 변화의 조짐을 보이고 있다. 독일이 공식적으로는 적자예산 감축시한 변경 불가론을 고집하고 있지만 프랑스에 개혁조건 등을 달아 벌금은 면제해줄 가능성이 부각되고 있다고 WSJ는 12일(현지시간) 보도했다.

공공투자 확대에 대해서는 독일도 일정 부분 공감하고 있다. 12일 블룸버그와 로이터가 입수한 EU 재무장관 회의 성명서 초안에 따르면 EU는 "일자리 확대와 성장 촉진을 위해 유럽 내 공공투자를 확대하기로 하고 이에 대한 구체적인 방안을 12월까지 마련"할 계획이다. 앙겔라 메르켈 독일 총리도 최근 이탈리아 밀라노에서 열린 EU 정상회의에서 "일자리가 있는 곳에 제대로 돈을 써야 한다"고 말해 투자확대를 시사했다.

그러나 투자재원 마련 및 구체적인 프로젝트를 놓고서는 독일과 프랑스가 이견이 보일 것으로 전망된다. 유로존 2~3위 경제대국인 프랑스와 이탈리아가 재정적자에 허덕이는 상황에 결국 독일의 호주머니에서 투자비용이 상당 부분 조달돼야 하기 때문이다. 투자규모를 놓고서도 프랑스는 3,000억유로 규모의 '통 큰' 투자가 필요하다고 역설하고 있다. AFP에 따르면 이마뉘엘 마크롱 프랑스 경제장관은 "유럽은 뉴딜이 필요하다"며 "조만간 이와 관련한 구체적인 계획안을 제시할 것"이라고 말했다. 이와 관련해 최근 볼프강 쇼이블레 독일 재무장관은 "유로존의 추가 성장은 수표를 남발한다고 달성되지 않는다"고 밝혀 독일에 집중되고 있는 지출확대 요구에 부정적인 입장을 보였다.