|

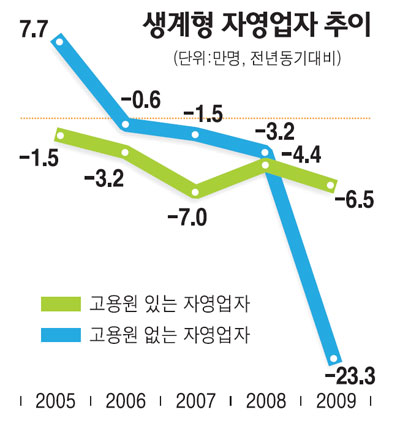

자영업자들이 빈곤의 늪으로 빠져들고 있다. 글로벌 금융위기 이후 불어 닥친 불황에 거리로 내몰린 영세 자영업자들이 정부 고용정책에서도 철저히 외면되고 있다. 17일 기획재정부와 통계청에 따르면 지난 2월 집계된 자영업자는 548만9,000명. 1월에 이어 두달 연속 자영업자 수가 550만명을 밑돌았다. 통계청이 관련통계를 집계한 후 자영업자 수가 550만명 밑으로 내려온 것은 외환위기 직후인 1999년 1월(546만2,000명) 이래 처음이다. 여기다 자영업자와 함께 일하는 무급 가족종사자 수도 109만7,000명으로 100만명대를 위협하고 있다. 무급 가족종사자 수는 금융위기 전과 비교해 24.7%(35만9,000명)나 줄었다. 과포화 상태인 자영업자의 감소는 일면 긍정적인 면도 있지만 문제는 자영업자가 임금근로자로 흡수되기보다 실업자와 비경제활동인구 등 빈민으로 전락하며 상황을 악화시키고 있다는 점이다. 실제 2월 고용통계에서 60대 이상 실업자는 줄었지만 30~40대는 1월보다 각각 1만명씩 늘었다. 자영업과 임시직ㆍ일용직 등 저임금시장에서 도태되며 비경제활동인구도 7만9,000명 늘었다. 자영업자 수는 지난해부터 불황에 따른 구조조정으로 본격적으로 줄기 시작했다. 지난해 말 자영업자는 551만4,000명으로 전년 말 대비 26만4,000명 줄었다. 이는 외환위기 직후의 감소폭과 유사한 규모이며, 특히 경쟁력이 취약한 유급 고용원이 없는 자영업자(생계형 자영업자)의 경우 전체 자영업자 감소분의 80%인 23만명에 달했다. 생계형 자영업자가 길거리로 내몰리는 것은 '저소득ㆍ저숙련ㆍ저희망' 등 3저에 시달리고 있기 때문이다. 한국보건사회연구원에 따르면 2008년 기준 생계형 자영업자의 월평균 소득은 91만1,000원, 가계지출은 126만8,000원으로 월 35만7,000원의 적자를 냈다. 또 직업훈련 경험이 임금근로자의 절반에 불과할 정도로 숙련되지 못해 저숙련에 따른 저수익 구조로 악순환이 반복되고 있다. 자영업자의 수익성은 최근 들어 더욱 악화됐다. 소상공인진흥원이 조사한 소상공인 경기동향(BSI)에 따르면 지난해 12월 소상공인의 체감수익성지수는 74.6으로 9월의 77.1에서 뚝 떨어졌다. 대한상의의 조사에 따르면 자영업자 10개 중 6개는 '문 열면 손해 본다'고 답해 자영업자들의 수익성이 얼마나 악화되고 있는지를 여실히 드러냈다. 몰락하는 영세자영업자는 정부 고용정책의 아킬레스건이 되고 있다. 정부는 이들의 중소기업 취업을 위해 고용장려세제 혜택 등을 내놓았지만 중고령층이 많은 이들의 성격상 폐업 후 잠시 임시직ㆍ일용직으로 이동할 뿐 다시 생계형 자영업으로 유입되는 경우가 많기 때문이다. 김홍기 한남대 교수는 "자영업에 대한 성장단계별 지원 등 체계적인 지원책이 무엇보다 필요하다"며 "정부 고용의 사각지대에 있는 자영업자에게 퇴로를 만들어주는 것도 중요하다"고 말했다.