|

|

올해 건국 65주년을 맞은 대한민국은 짧은 헌정사에도 눈부신 발전속도로 세계 10위권 경제대국 반열에 올라섰다. 법 역시 경제부흥이라는 목표에 따라 숨가쁘게 근현대사를 좇아왔다. 하지만 선진국 문턱 앞에서 법도 이제 재조명이 필요해졌다.

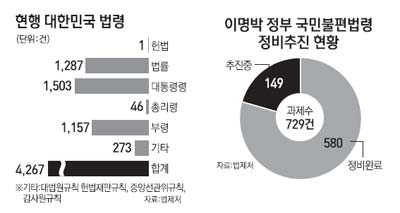

우리나라 법령은 총 4,267개. 헌법을 중심으로 법률 1,287개를 비롯해 대통령령, 총리령, 부령, 각종 규칙들이 여기에 해당된다. 시대의 흐름에 맞춰 새로운 법령이 만들어지기도 하지만 정리가 필요한 법들도 그대로 방치되다 보니 숫자는 계속 늘어난다.

◇땜질된 법 속에 길을 잃다=김용준 전 인수위원장은 최근 한 언론과의 인터뷰에서 "한 5년만 법제처장을 시켜준다면 해볼 생각 있다"며 "행정규제 완화니 뭐니 말로만 할 게 아니라 법령을 대대적으로 싹 정비해야 한다"고 말했다. 그만큼 법이 얽히고설켜 누군가는 나서서 정리를 할 필요가 있다는 의미다.

법이 계속 늘어나는 것은 국회와 행정부 모두 새로 만드는 데는 공을 들이지만 기존 규정을 삭제하거나 폐지하는 데는 소극적이기 때문이다. 없애느니 방치하는 것이 훗날(?)을 위해서도 안전하다는 판단이 작용한 것. 훈령ㆍ예규ㆍ고시 등 각 부처가 만든 1만개 넘는 내부 규정까지 감안하면 법망은 훨씬 촘촘해진다. 실제 행정규제임에도 규제개혁의 손길이 닿지 않는 '사각지대'에 놓인 것들도 많다. 박영도 한국법제연구원 선임연구위원은 "특히 우리나라는 사회변화 속도가 워낙 빠르다 보니 법령 개정빈도가 높아 시행도 전에 법률을 또 개정하는 경우가 많다"며 "국민 입장에서는 자꾸 만든다고는 하는데 법률을 개정하는지 제정하는지조차도 모를 수밖에 없다"고 말했다.

◇국민은 소외된 '그들만의 법'=법이 어려워지면 국민은 생활이 불편해지고 기업은 규제가 많아지면서 영업환경이 악화된다. 부처 간에 혼선이 생길 때마다 칸막이는 더 견고해진다. 성폭력을 다루는 법은 형법도 있지만 여성가족부가 들고 있는 '아동ㆍ청소년의 성보호에 관한 법률' '성폭력 방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률', 법무부의 '성폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법' '성매매 알선 등 행위의 처벌에 관한 법률'도 있다. 학교폭력에 대해 법무부의 '폭력행위 등 처벌에 관한 법률'도 있는데 교육과학기술부에는 '학교폭력예방 및 대책에 관한 법률'이 있다. 소관부처 입장에서는 이유가 있겠지만 국민은 헛갈린다. 하나의 범죄에 여러 개 법률이 해당되면 '누군가'의 해석이 개입할 여지가 생긴다. 김병연 서울대 경제학부 교수는 "문제가 생기면 일단 제도와 법부터 도입하는 과잉현상 때문에 제도의 정합성이 떨어진다"며 "자본ㆍ정책ㆍ제도가 1인당 국민소득에 걸맞게 고루 발전돼 있는 대부분의 국가와 달리 한국은 물적ㆍ인적자본 강국이나 제도 측면에서는 함정에 빠졌다고 할 정도로 낙후돼있다"고 비판했다.

기업규제로 넘어가면 문제는 더 심각하다. 외국인 관광객을 유치하기 위해 서울 광화문 부지에 호텔을 지으려던 국내 한 대기업은 근처에 학교가 있다는 이유로 학교환경위생정화구역 내 관광호텔 설치를 금지하는 관광진흥법에 걸려 발목 잡혔다. 이미 부지 주변에는 호텔이 많은 데도 말이다. 서울 여의도의 한 대형증권회사는 여직원 복지를 위해 1층에 직장 내 어린이집을 추진했지만 비현실적으로 까다로운 법령에 두 손을 들었다.

법이 복잡해지면 재량권이 커지는 것은 법을 다루는 집단이다. 부처 유권해석에 따라 이해가 달라지고 기소검사의 선택에 따라 같은 죄로도 다른 형을 받는다. 법률만능주의와 행정만능주의에 따른 이익은 고스란히 소수집단에 떨어지고 불이익은 대다수 국민이 떠안는다. 개인이 아닌 기업과 관련된 규제로 넘어가면 득실은 더 커지고 주도권을 쥔 '갑'은 '을' 앞에서 더욱 힘을 과시하고 싶은 욕구를 느낀다. '관존민비'의 틀이 공고해지는 것이다.

◇컨트롤타워 중심으로 과감한 통폐합 나서야=지금까지 법률을 손보려는 노력이 없었던 것은 아니다. 이명박 정부의 경우 5년간 법령 729건을 비롯해 1,700여건의 법령을 정비했다. 하지만 국민이 얼마나 체감했는지 들어가면 회의적이다.

역대 정권들도 정권 초마다 규제완화를 앞세워 법률정비의 깃발을 들었다. 하지만 그때만 지나면 규제는 다시 강화되는 일이 반복됐다. 최근 박근혜 정부가 '손톱 밑 가시'를 뽑아내겠다고 하지만 국민들이 5년 전 정부가 '규제 전봇대'를 뽑아야 한다고 떠들었던 것을 떠올리며 냉소하는 것도 이런 이유에서다.

전문가들은 이제라도 법령에 대한 전면적인 정비에 나서야 한다고 주장한다. 전문가들만 이해하는 어려운 법을 국민이 알기 쉽게 바꾸고 중복된 법은 통합해야 한다는 것이다. 기업규제도 네거티브 시스템을 제대로 도입해 과도하게 관에 넘어간 권한을 시장에 돌려줄 필요가 있다. 무엇보다 반짝 노력에 그치지 않도록 대통령이 청와대에 확실한 컨트롤타워를 두고 임기 내내 꾸준하게 의지를 보이는 게 중요하다.