|

|

|

맨손으로 출세 사다리 오를 방법은 공부뿐, 시골집 소 팔아 성공의 꿈 다진 우골탑세대

4·19, 10·26 등 현대사의 굴곡 함께 넘어 "정치·경제발전 이뤘다는 자긍심 뿌듯해요"

일에 미쳐 초주검 되도록 기술개발 매진… 끝없는 도전으로 '글로벌 일류' 길 닦아

청년세대 안정된 직장 취업만 고집 말고 창업 등 통해 스스로 기회 만들어나가야

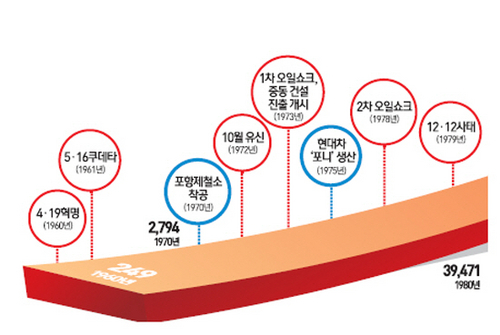

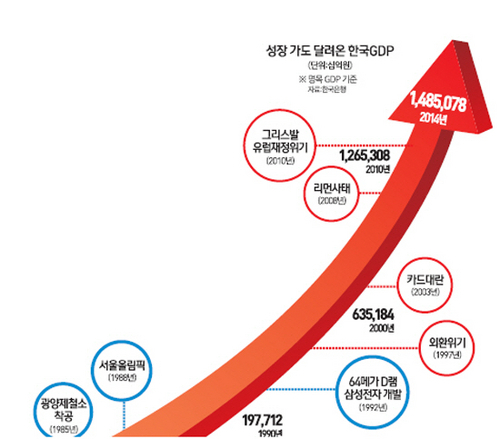

대한민국 경제의 고도성장이 시작된 1960년대 이후 반세기가 지났다. 이 시기 한강의 기적을 이루는 동안 아픔 없는 성장은 없었다. 지난 반세기 나라 안팎의 정치적·사회적 환경은 롤러코스터를 타듯 요동쳤지만 우리 경제만큼은 단 두 해(1980년·1998년)를 제외하면 줄곧 성장을 멈추지 않았다. 고도성장기 경제의 허리 역할을 했던 1960년생들도 입을 모아 말한다. "위기가 곧 기회였으며 도전 없는 성공은 없었다"고. 서울경제신문은 창간 55주년을 맞아 동갑내기인 1960년생들의 인생역정을 통해 대한민국이 나갈 방향성을 모색해본다.

이동진 도봉구청장은 서울의 25개 자치구청장 중 유일한 1960년생이다. 동년배들이 대개 그렇듯 그는 유년기를 다복했지만 가난했던 시절로 기억했다. 전북 정읍에서 8남매 중 일곱째로 태어난 그는 "대부분의 베이비붐 세대들이 그랬듯 어린 시절 가정형편이 어려웠다"며 "그러나 부모님께서는 자식교육에 대한 의지를 갖고 키우시던 소까지 팔아 제 학비를 마련해주셨다"고 회상했다. 당시에는 자녀 대학등록금을 마련하기 위해 가난했던 농촌가정들이 기르던 소를 뼈까지 팔아야 했던 세태를 빗대어 '우골탑'이라는 말이 생겨나기도 했다.

가난했던 경자년 출생자들은 '배워서 남 주겠느냐'는 각오로 자수성가의 의지를 다질 수밖에 없었다. 그중에서도 엘리트 관료나 고급 장교직은 맨손의 서민이 출세의 사다리 삼아 오를 수 있는 정석 코스였다. 1960년생으로 경북 울진이 고향인 주호영 새누리당 의원은 청소년 시절에 대해 "당시 울진에서는 (학생이) 육군사관학교를 꽤 많이 가고는 했다"고 소개했다. 이어 "나 역시 육사행을 선택할 수 있었지만 고교 시절 시력이 급격히 떨어져 포기하고 대신 영남대에 입학해 고시를 준비했다"고 덧붙였다. 당초 그는 행정고시를 목표로 했으나 밤늦도록 마신 술 때문에 이튿날 행정학과 접수 마감을 놓쳐 법학과로 수학했다고 한다. 그것이 새옹지마였는지 주 의원은 24회 사법고시를 통과해 이후 20여년간 판사로 입신할 수 있었다.

4·19혁명이 나던 해에 태어난 이들의 숙명이었을까. 그들의 청년 시절을 관통하는 키워드는 '민주화'였다. 이 구청장은 "당시 10·26사태로 신군부가 집권한 뒤 (약 7개월간 이어진) 서울의 봄으로 나라가 온통 어수선했다"며 "나도 그 와중에 민주화운동에 참여하게 됐다"고 소개했다. 지난 2004년 정계에 공식 입문한 주 의원도 경자년생 세대에 대해 "현대사의 굴곡을 함께 겪었다"며 "격동의 시절을 보냈지만 복 받은 행복한 세대였다"고 과거를 되돌아봤다.

경자년생들은 정치뿐 아니라 경제의 발전을 함께 이뤘다는 자긍심을 안고 있다. 그들이 본격적으로 산업일꾼으로 뛰어든 시기는 1980년대 중후반부터다. 그중에서도 전자·자동차·철강·조선·화학 등의 중공업 분야와 건설업 등은 폭증한 인력수요에 맞는 일터를 찾는 베이비부머들에게 선망의 대상이었다. 서울경제신문과 동갑내기인 정대호 포스코 광양제철소 연주기수리파트장은 "배고프던 우리 세대에게는 일단 먹고 사는 것을 해결하는 게 급선무였고 저 역시 생업을 찾아야 한다는 생각에 포스코(당시 포항제철)에 입사했다"고 회상했다. 그가 입사했던 1986년은 포항제철이 포항에 이어 광양에 제철소 건설을 시작한 이듬해였다. 그렇게 첫 삽을 뜬 광양제철소는 1999년 연간 무려 2,800만톤의 생산력을 갖춘 다섯 번째 고로(용광로)를 가동하며 '제철보국'의 기반을 완성했다. 당시 수리파트 반장을 맡았던 정 파트장은 "그해 300톤의 쇳물을 담는 용기인 래들(ladle)의 회전설비를 광양제철소 설립 후 처음 교체하는 작업이 이뤄졌는데 매우 고난이도의 작업이었다"며 "그럼에도 우리 기술인력들이 해외 도움 없이 순수하게 자체 노력만으로 작업을 완료했고 당시 닦은 노하우를 지금도 후배들에게 전수하고 있다"고 뿌듯해했다.

베이비붐 세대가 이룬 고성장의 결실은 1980년대 후반부터 1990년대 중반에 경제뿐 아니라 외교·문화 등 여러 부문에서 만개한다. 그 전환점은 1988년 서울올림픽이었다. 세계적 등반가로 이름을 날린 경자년생 엄홍길씨는 "서울올림픽 열기에 휩싸여 당시 국가적으로 총 3억원을 지원 받아 일종의 국가대표 산악팀인 내셔널팀이 조직됐는데 그것이 나의 첫 히말라야 등반 도전기가 됐다"고 전했다. 국가적 지원에 힘입어 이후 2007년까지 무려 38번 도전한 결과 그는 세계 최초 히말라야 16좌 완등의 역사를 쓰며 코리아 브랜드를 전 세계에 드높였다.

'하면 된다'는 베이비부머들의 도전정신은 경제 일류 브랜드 양산의 길을 닦았다. 그 대표작이 바로 반도체 산업이다. 삼성전자는 메모리 반도체 사업을 본격 개시한 지 9년 뒤인 1983년 국내 최초로 64K D램을 개발하더니 이후 다시 9년 만에 세계 최초의 64메가D램 개발에 성공해 이듬해 전 세계 메모리 반도체 시장의 1위에 올랐다. 전영현 삼성전자 메모리부문 사장은 국산 반도체 개발 현장에서 초창기부터 활약해온 경자년생 인재로 꼽힌다. 반도체 생산관리 일선의 베이비붐 세대 인재들도 1등 반도체 산업을 떠받쳤다. 당시 베이비붐 세대와 함께 일했던 삼성전자 출신 김진호씨는 저서를 통해 과거 초주검이 되도록 '일에 미쳤던' 반도체 생산인력들의 노고를 소개하며 "삼성이 사람 잡는 곳이라고 생각했던지 반도체 공장 사정을 아는 사람들은 이구동성으로 (삼성전자 직원들을) '반(半)시체'라고 부르고는 했다"고 상기했다.

2000년대를 목전에 두고 좌절도 있었다. 1998년 동남아시아발 외환위기로 많은 베이비부머들이 직장과 재산을 잃었다. 그럼에도 베이비부머들은 위기를 딛고 밀레니엄 시대를 맞았다. 외환위기 당시 한국을 가르치던 국제통화기금(IMF)에 이제는 실무급 최고위직을 배출할 정도로 우리나라의 위상은 높아졌다. 경자년생인 이창용 IMF 아시아태평양 담당 국장이 그 주인공이다. 그는 과거 서울경제신문과 가졌던 인터뷰에서 "외환위기를 겪었던 우리나라가 이제는 IMF의 고위직을 배출했다는 점은 제 개인적인 역량 때문이라기보다는 대한민국의 위상이 그만큼 국제적으로 높아진 덕분"이라고 소감을 밝히기도 했다.

물론 밀레니엄 시대에 들어서도 도전과제는 산적해 있다. 경제성장의 새 주역을 맡아야 할 벤처기업들이 2000년대 초 닷컴버블 붕괴 이후 성장 정체를 보이고 있다. 중소·중견기업들이 세계적 강소기업, 히든챔피언으로 거듭나야 한다는 지적을 받고 있지만 여전히 대기업의 그늘에 가려져 있다.

그러나 희망의 불씨는 남아 있다. 장흥순 블루카이트 대표는 "2000년에 잉태한 벤처의 씨앗이 최근 들어 다시 만개할 조짐을 보이고 있다"며 "한국의 구글이 나오지 말라는 법이 없다"고 낙관했다. 1960년생인 그는 전도양양한 KAIST 박사 과정 도중 지도교수의 만류도 뿌리치고 1990년대 창업한 국내 벤처 1세대다. 당시 창업했던 터보테크는 2000년대 초반까지 황금기를 누리다가 사세가 기울어 무너졌고 이 과정에서 그는 옥고까지 치렀다. 그러나 그는 에너지 절약 솔루션 기업 블루카이트를 설립해 재도전에 나섰다. 55세는 일반적으로 은퇴 직전의 나이지만 그는 "도전을 멈추지 않으면 실패가 아니다"라며 "재도전에 나이는 중요하지 않다"고 역설했다.

베이비붐 세대의 바통을 이어받은 젊은 세대들에게 창업정신을 주문하는 목소리도 적지 않다. 현대건설에 입사해 청춘기를 해외 건설 현장에 바쳤던 최진엽 현대건설 PRM사업부 상무는 "청년들이 안정적인 대기업이나 공무원만 고집하지 말고 도전의식을 갖고 창업 등을 통해 스스로 미래를 개척한다면 새로운 기회가 열릴 수 있을 것"이라고 제언했다. /특별취재팀