|

|

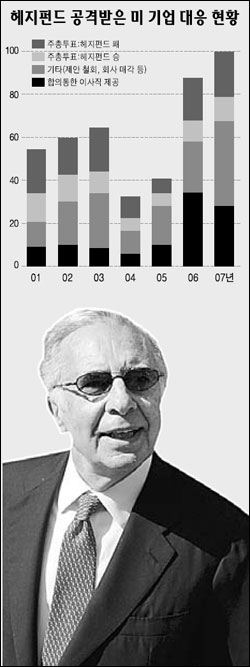

미국 기업들이 기업 사냥에 나선 헤지펀드들과 타협점을 찾아가고 있다. 예전같으면 헤지펀드의 요구에 맞서 주주들을 모아 극한적인 표 대결을 벌였지만, 요즘들어선 그들의 주장을 선선히 들어주며 이사 자리를 내주는 쪽으로 방향을 틀고 있는 것이다. 펀드들도 굳이 경영진이 싫어하는 인물을 이사로 밀어넣기보다는 회사에 도움이 되는 전문가를 선택해 서로가 이득을 보는 ‘윈-윈’전략으로 가고 있다. 9일 월스트리트저널(WSJ)이 기업조사기관인 팩셋 샤크와치를 인용해 보도한 바에 따르면, 난 1ㆍ4분기 동안 협상을 통해 헤지펀드 등 적대적인 대주주에게 이사회 이사 자리를 양보한 미국 기업이 30개에 달했다. 이는 지난해 같은 기간 23개, 2006년 9개에 비해 크게 늘어난 숫자다. 기업사냥꾼의 타깃이 돼 이사 자리를 요구 받은 기업 중에 실제 주총의 위임장 대결까지 간 경우는 지난해 23%에 불과했다. 이는 2001년도 61%에 비해 크게 줄어든 숫자다. WSJ은 이런 이유로 최근의 기업지배구조 관련 법령이 이사 선정과정에서 투자가들의 목소리가 커졌기 때문이라고 설명했다. 헤지펀드들도 점차 현명해지면서 과거처럼 이사회 전체와 대립 관계에 서는 상황은 피하게 됐다는 것이다. 대신 이사회에 침투, 지분을 챙기는 쪽으로 돌아섰다. 인수합병(M&A) 컨설턴트인 다미안 파크는 “헤지펀드들이 이기는 싸움에 집중하고 있다”고 말했다. 또 헤지펀드들은 그들의 이사 후보군에 경험 있고 유능한 기업가들을 지명하면서 신뢰도를 높였다. 누구나 인정하는 인사들을 사외이사로 포함시키면서 상대편의 불안감을 씻어주고 있는 셈이다. ‘기업 사냥꾼(raider)’이라는 부정적 말 대신 ‘행동주의 투자가(activist investor)’라는 용어가 보다 널리 받아들여지는 분위기다. 기업이사회에 연착륙이 성공한 대표적인 사례로 패밀리 레스토랑 체인인 오찰리를 들 수 있다. 헤지펀드인 크레센도 파트너스가 지난해 11월 이후 이 회사의 주식 11%를 매입하면서 정책변경과 9명 정원의 이사회에서 4명을 요구한 것이다. 과거와 같은 경우라면 주주총회의 위임장 대결까지 불사하면서 저항했지만 이번에 오찰리는 달랐다. 크레센도에게 이사 3명을 주는 대신 이사회 정원을 11명으로 늘이자고 역제안을 했고 크레센도도 이를 받아들였다. 오찰리의 경영진의 계산을 좀 복잡했다. 연초에 비해 30%대까지 폭락한 주가에 주주들의 불만이 점증하던 상황이었기 때문이다. 이사회에 새로운 피가 수혈될 필요가 있다는 목소리도 커지고 있었다. 여기에 크레센도측에서 지명한 이사들도 만만치 않았다. 레스토랑 체인인 아비의 전 최고경영자(CEO)인 더글러스 벤햄 등 관련 업계의 쟁쟁한 인물들이었다. 결국 오찰리 이사회는 위임장 대결이 낭비적이고 분열을 조장할 수 있다고 판단했다. 물론 주총에서 패할 가능성도 고려됐을 것이다. 모토롤라와 칼 아이칸의 싸움은 1년 전까지 거슬러 간다. 처음은 모토롤라는 4명의 이사자리를 요구하는 아이칸을 터무니 없다는 식으로 대했지만 결국 양쪽은 2명선에서 타협을 봤다. 다행히 모토롤라 이사회에 추천한 아이칸의 이사는 아이칸 투자펀드 전무인 케이스 마이스커와 베테랑 투자은행가 윌리엄 햄브리히트 두 사람으로 둘 다 명망 있는 월가 인사들이다. 모토롤라도 주가가 연초 대비 60%대로 떨어진 상태라 주총까지 갈 여유가 없었다. 아이칸은 “최근에는 내가 위임장 대결 없이도 이사회에서 이사 자리를 얻는 것이 다소 쉬워졌다. 이는 기업들이 내가 막무가내로 적대적인 행동을 하지 않는다는 것은 기업들도 알아챘기 때문이다”고 말했다. 리처드 브리던 미 증권거래위원회(SEC) 전 회장은 “위임장 대결 없이 점점 더 많은 주주들이 이사회에 포함되고 있다”고 말했다. 그의 15억달러 규모의 브리던파트너스는 3개회사에서 이사 자리를 얻어냈다. 그 중에서 2개 회사는 협상을 통해서다. 투자기업의 이사회 의석을 확보한 헤지펀드들이 늘어나고 있지만 반드시 이들 펀드들의 의도대로 기업들이 굴러가는 것은 아니다. 억만장자인 커크 커코리언이 내세운 제롬 요크 GM 이사는 지난 2006년 10월 선임된지 1년 채 되지 않은 상태서 이사직을 포기했다. 커코리언이 강력히 요구한 르노와의 합병이 이사회의 반대로 무산된 직후다. 크레센도 CEO인 에릭 로젠펠트는 1999년 캐나다 항공서비스회사인 스파 아에로스페이스의 위임장 대결까지 벌여 이사 자리를 확보했지만 그가 주장한 회사매각은 실현되지 않았다. 적대적인 성격의 이런 사외이사들은 긍정적인 면과 부정적인 면을 함께 가지고 있다. 전문적인 지식을 이용해 백지상태에서 경영을 살필 수 있는 것은 분명 회사에 도움이 된다. 라일리 인베스트먼트매니지먼트의 설립자인 브라이언트 라일리는 2003년 골프용구 메이커인 알딜라의 이사회에 참여했다. 알딜라의 CEO 피터 R 매튜슨은 “이사들은 라일리를 ‘애널리스트’라고 부른다”며 “그는 주식환매와 특별배당에서의 그의 전문 지식 때문”이라고 말했다. 물론 부정적인 면도 없지 않다. 여성의류 소매업체인 차밍숍은 지난달 크레센도 등 2개의 헤지펀드와 경영진들을 고소했다. 헤지펀드들은 오는 5월8일 주총에서 차밍숍의 이사 자리를 노리고 있다. 차밍숍은 고소장에서 “크레센도는 그린메일 등을 통해 기업가치를 훼손하는 더러운 역사를 갖고 있다”고 주장했다.