|

헌법은 국민에게 납세의 의무를 지우고 있다. 국민이 이를 따르는 것은 세금이 투명하고 형평성 있게 걷힌다는 믿음을 전제로 한다.

그런데 대통령 선거를 앞두고 이 같은 조세정책의 골간이 흔들리고 있다. 국세의 3대 축인 법인세ㆍ소득세ㆍ부가가치세를 정치권이 국민적 동의를 구하지도 않고 멋대로 재단하려 하면서 납세자들의 혼란과 불신이 거세지고 있다.

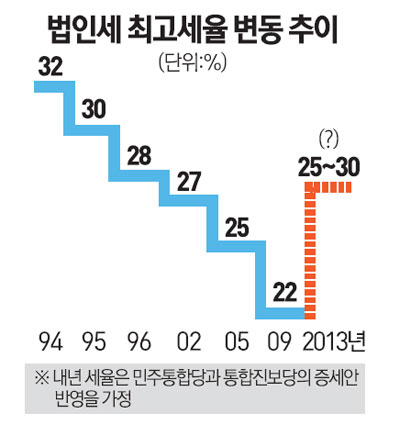

당장 법인세는 문민정부 출범 이후 이어져온 감세기조가 20년 만에 뒤집히게 생겼다. 야권이 법인세 최고세율을 현행 22%보다 인상(민주통합당 25%, 통합진보당 30%)하는 입법을 추진하는가 하면 지난 대선에서 감세론을 펴 정권을 잡았던 여당마저 감세를 철회하는 분위기다. 가뜩이나 유럽발 위기로 3ㆍ4분기 어닝쇼크까지 기록한 대기업들로서는 세 부담 증가가 경영악화를 가속시키지 않을까 조바심을 내고 있다. 세정당국의 한 관계자마저 "감세기조가 하루 아침에 바뀌면 감세를 정부와의 암묵적 약속이라고 믿어온 기업들의 투자심리가 더 위축될 것"이라고 걱정했다.

소득세 역시 증세논란에 휩싸이면서 납세자들의 혼란이 가중되고 있다. 당장 정치권의 증세논의가 주로 '부자증세론'으로 흐르면서 고소득자들의 불안감이 크다. 한 대형 시중은행 강남권 지점의 프라이빗뱅커는 "세부담이 더 커질 것이라는 불안감 때문인지 고객들이 고가의 소비재를 구입해도 신용카드 사용을 가급적 줄이고 현금 사용을 선호하는 분위기"라며 "세금을 추징당할 기록을 아예 남기지 않겠다는 것"이라고 설명했다. 이어 "소득세율을 높여도 이렇게 조세회피가 늘면 맹탕 아니겠느냐"고 꼬집었다. 세정당국의 또 다른 간부는 "소득세에 각종 사회보험료까지 더하면 소득의 절반가량을 떼이는 경우도 적지 않은데 증세를 한다고 하면 동의하겠냐"고 반문했다.

선진국에서는 정치인들이 세제개편 방향을 놓고 구체적인 청사진을 제시한 뒤 국민의 검증을 거친다. 미국에서는 민주당 대선 후보인 버락 오바마 대통령이 공약인 부자증세론에 대한 비판을 정면 돌파하기 위해 구체적인 로드맵을 제시하는가 하면 밋 롬니 공화당 대선 후보는 감세를 통해 경기를 살리겠다며 국민적 합의도출에 올인하고 있다.

국책연구소의 한 관계자는 "증세론을 입에 담기 전에 먼저 투명한 조세원칙을 밝혀 국민의 검증을 받을 필요가 있다"고 말했다.