|

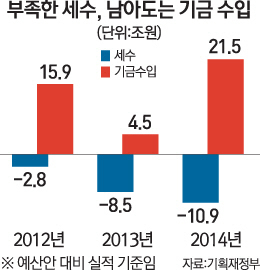

세수결손 10조9,000억원. 계획보다 늘어난 기금수입 21조5,000억원. 지난해 일반예산과 기금예산의 성적표는 정반대였다. 세수 부족으로 올해까지 7년째 재정적자에 허덕이는데도 쓰임새가 꽉 막힌 기금은 여윳돈이 넘쳐나는 셈이다.

정부가 20년 만에 나라 살림 체계의 칸막이를 트기 위한 작업에 착수했다. 돈이 남아도는 기금에서 부족한 일반사업의 예산을 충당하는 방안 마련에 나선 것이다. 또 일시적으로 재정이 부족하면 한국은행 등으로부터 돈을 빌려올 수 있도록 한 일시차입 제도를 확대하는 방안도 검토한다.

기획재정부 관계자는 1일 "특정한 정책목표 달성을 위해 한정된 용도로 사용되는 기금의 취지는 살리면서 재정운용상의 미스매치 문제를 풀 수 있는 방안을 마련하기로 했다"고 말했다. 기재부는 이를 위해 공공자금관리기금 활용 방안을 높이도록 중장기 개편 연구용역을 최근 발주했다.

공자기금이란 기금의 여윳돈을 끌어와 국방·사회간접자본(SOC)·복지 등 일반사업에 쓸 수 있도록 하는 일종의 회계 전용 파이프라인으로 지난 1994년 처음 도입됐다. 쉽게 말해 A기금의 여윳돈을 공자기금에 맡기면 정부가 이 돈을 끌어다 일반사업 예산에 쓰고 이자를 내는 구조다. 그러나 제도 도입 20년이 지났음에도 활용도는 그리 높지 않다. 지난해 공자기금 예산 중 타 기금으로부터 빌려 쓴 금액은 7조3,000억원에 불과한 반면 국채 발행을 통해 조달한 자금은 무려 98조2,000억원에 달했다. 공자기금의 재원 대부분을 국가 채무에 직접 영향을 미쳐 미래세대의 부담으로 귀결되는 국채 발행을 통해 마련하는 이상한 일이 되풀이되고 있는 것이다.

지난해 수입·지출 규모가 537조원이었던 전체 64개 기금이 여유자금 운용 명목으로 쓴 금액은 207조원에 이른다.

기금계획안을 만들 당시 세웠던 예정 금액(172조8,000억원)보다 무려 34조원이나 늘었다. 나라 살림은 지난 2012년부터 지난해까지 최근 3년 동안 22조원의 세수펑크를 냈지만 같은 기간 기금의 여유자금 운용 지출액은 57조5,000억원이나 증가했다. 국민연금 등 사회보장성기금을 제외한 58개 기금의 여유자금 운용액도 같은 기간 14조원 늘었다.

세수는 부족한데 기금에는 돈이 넘쳐나는 이유는 간단하다. 세금은 아니지만 기금도 준조세 성격이 강해 법적으로 쓰임새가 명확히 정해져 있다.

돈이 남는다고 해도 다른 사업의 재원으로 활용할 수 없기 때문이다. 이런 문제를 해결하기 위해 1994년 정부가 마련한 제도가 바로 '공공자금관리기금'이다.

공자기금은 각 기금과 일반회계·특별회계 등으로 칸막이가 쳐진 예산 체계에서 가교 역할을 한다. 도입 당시만 해도 기금의 남는 돈은 의무적으로 공자기금에 맡기도록 했다. 이를 통해 일반사업에 부족한 재원을 충당하기 위해서다. 하지만 2006년 이 의무예탁 제도가 폐지되면서 기금에 돈이 쌓이기 시작했다.

반면 세수부족을 불러온 저성장이 이어지면서 재정은 급속도로 나빠지기 시작했다.

공자기금의 역할 축소도 재정악화의 한 요인이 됐다. 부족한 재원을 모두 국채 발행으로 메워야 했기 때문이다. 지난해 말 기준 적자 국채 규모만도 200조원을 웃돈다. 국민연금 등 사회보장성기금에서 남는 돈으로 통합재정수지는 흑자(2014년 기준 8조5,000억원)를 기록하고 있지만 관리재정수지가 2009년 이후 올해까지 7년째 '마이너스 늪'을 헤어나오지 못하는 이유다. 적자 국채 발행이 늘어나면 늘어날수록 미래세대의 세금부담이 커진다는 점에서 한 지붕 두 살림 구조개혁이 시급하다는 목소리가 나온다. 전문가들은 재정과 기금 사이의 불필요한 칸막이를 허무는 것도 중요하지만 사회보장성기금과 사업성기금을 엄격하게 분리해 접근할 필요가 있다고 지적했다. 특히 1990년대 문제가 됐던 것처럼 일반사업에 필요한 예산을 국민연금·공무원연금 등 사회보장성기금에서 끌어다 써서는 안 된다고 강조했다.

황성현 인천대 경제학과 교수는 "사회보장성기금을 제외한 기금에서 돈이 많이 남아돈다면 필요 이상으로 많이 걷히는 것"이라며 "원칙적으로 필요성이 떨어진 기금이라면 차라리 없애거나 조세수입으로 편입해 일반예산으로 활용하는 게 맞다"고 말했다. 그는 이어 "여전히 필요한 기금인데 많이 남는다고 하면 국채를 발행하는 것보다 여기서 빌려 재정을 충당하는 게 국가채무를 낮출 수 있는 한 방법이 될 수 있다"고 덧붙였다.