|

세계 경제의 코끼리 인도에 과감한 투자를 했던 워런 버핏이 지난달 인도를 떠났다. 그가 이끄는 버크셔해서웨이가 2년 전 출범시켰던 온라인 보험사업을 완전히 중단한 것이다. "인도나 중국이 번영하면 미국도 번영할 것"이라며 '코끼리 사냥'에 나섰던 버핏이 인도의 까다로운 규제와 불투명한 시장에 두 손을 든 셈이다.

세계 경제의 모범생으로 불렸던 아시아 국가들의 신화가 흔들리고 있다. 금융위기 이후 세계 경제의 2강을 의미하는 'G2'로 부상했던 중국도, 브릭스(BRICs, 브라질ㆍ러시아ㆍ인도ㆍ중국)의 고성장을 이어갈 것으로 기대됐던 비트(VIT, 베트남ㆍ인도네시아ㆍ터키)도, 소비시장의 메카로 불렸던 동남아시아국가연합(ASEANㆍ아세안)도 성장둔화와 자본불안이 본격화되면서 몸살을 앓고 있다.

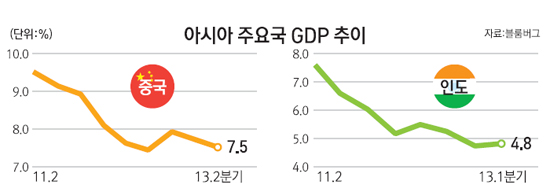

유럽의 침체 지속과 미국의 경기회복 지연에 이어 중국 경제의 경착륙 우려가 더해져 글로벌 경기회복을 늦추며 아시아 신흥국들의 성장률을 떨어뜨렸다. HSBC의 신흥국 6월 종합 구매자관리지수(PMI)는 50.6을 기록해 지난 2009년 5월 이후 4년여 만에 가장 낮았다. 경기 확장과 수축의 기준선인 50선에 간신히 턱걸이하고 있지만 중국의 PMI가 50 밑으로 떨어진 상황에서 오래 버티지는 못할 것으로 예상된다. 영국 경제주간지 이코노미스트는 "신흥국 주도로 고성장을 누려오던 글로벌 경제가 '대감속 시대(Age of Great Deceleration)'로 접어들었다"고 분석하며 10년 이상 신흥국 경제가 위축될 것으로 예상했다. 2000년 이후 고공행진을 이어가던 아시아 신흥국들의 성장률은 이미 반토막이 난 상태다. 10%를 훌쩍 넘던 중국 성장률은 올해 정부 목표치인 7.5% 달성이 위태롭고 인도와 인도네시아도 5%를 지킬지 의문이다. '아베노믹스'에 힘입어 유일하게 호전되고 있는 일본 경제도 구조개혁 지연과 중국 경기둔화, 소비세 인상에 따른 소비위축에 발목이 잡힐 가능성이 높다.

중국 칭화대 교수를 지낸 실버크레스트자산운용의 패트릭 초바넥 이코노미스트는 "중국이 불균형 해소를 위해 신용확대를 제한한다면 신용경색은 피할 수 없을 것이고 성장률도 하락할 것"이라며 "고성장에서 중성장 국가로 전환되는 시점에 어떤 식으로든 위기를 동반할 것인 만큼 경착륙을 피하기는 어렵다"고 지적했다.

미국 연방준비제도(Fedㆍ연준)의 출구전략은 아시아 신흥국들에 또 다른 두려움으로 다가오고 있다. 연준의 출구전략이 실행되면 달러화 강세 기조가 이어지고 이는 아시아를 찾았던 투자자금의 이탈을 불러올 수 있기 때문이다. 올리비에 블랑샤르 IMF 수석 이코노미스트는 최근 서울경제신문과의 인터뷰에서 "아시아 신흥국가들로부터의 자금이탈은 트렌드가 될 것"이라고 경고한 바 있다. 1990년대 후반 외환위기를 경험했던 아시아 국가들로서는 신용경색, 환율변동성 확대 등에 미리 대비해야 한다는 주문이다.

이 같은 아시아 리스크의 확대는 한국 경제 회복에도 큰 걸림돌이 될 것으로 전망된다. 당장 7월 아세안에 대한 수출이 전년 동기 대비 5.4% 감소했다. 증가율이 마이너스를 기록한 것은 지난해 9월 이후 처음이다. 미국 경제의 회복이 미국 지역 수출에는 도움이 되지만 이로 인해 아시아 신흥국 금융시장이 요동치며 한국 수출에도 직접적인 영향을 주고 있다.

본지는 창간 53주년 기획으로 글로벌 경제환경 변화에 따라 커지고 있는 아시아 국가들의 리스크를 현장에서 진단하기 위해 중국ㆍ인도ㆍ인도네시아ㆍ일본ㆍ미얀마 등을 찾았다.