|

국내 엔화대출 시장 규모가 가파르게 축소되고 있다. 엔저 현상으로 국내 기업 및 자영업자들이 기존에 빌린 엔화대출을 빠르게 상환하고 있기 때문이다.

특히 글로벌 금융위기 직전 저금리 유인으로 엔화대출을 한 병원·공단 기업체 등이 상환의 중심이 되고 있다. 지난 1년 사이 은행별로 많게는 31%까지 엔화대출이 상환됐다.

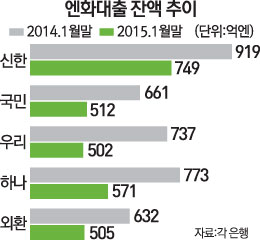

8일 금융계에 따르면 신한·하나·KB국민·외환·우리은행 등 5개 시중은행의 지난 1월 말 엔화대출 잔액은 2,839억엔으로 지난해 동기(3,722억엔) 대비 23.72% 급감했다.

1월 말 은행별 엔화대출 잔액은 신한(749억엔), 하나(571억엔), 국민(512억엔), 외환(505억엔), 우리(502억엔) 순으로 전년동기 대비 적게는 18.49%에서 많게는 31.88%까지 감소했다.

엔화대출 잔액이 급락한 근본 원인은 역시 엔저다.

엔화 가치 하락과 원화 가치 절상으로 기존에 빌린 엔화대출을 원화로 갚는 고객들의 원리금 상환 부담이 줄어들었기 때문이다.

상환주체는 2008년 글로벌 금융위기 직전 엔화대출을 대거 받았던 병원·공단 기업체 등이다. 당시 환리스크에도 일본 기준금리가 0%대여서 금리 유인이 컸다. 또 원·엔 환율 역시 100엔당 700~800원대로 안정적인 모습이었다.

하지만 글로벌 금융위기 이후 원·엔 환율이 최고 1,500원대로 두 배 가까이 치솟으면서 원금상환은커녕 이자 부담에도 허덕이는 기업체가 부지기수였다.

그러다가 원·엔 환율이 다시 900원대로 내려앉자 너도나도 엔화대출을 상환하고 있는 모양새다.

시중은행 관계자는 "글로벌 금융위기 이전 병원·공단 기업체를 중심으로 장기 시설자금 대출을 받았다가 원·엔 환율 급상승으로 줄도산하는 사례가 빈번했다"면서 "엔화 가치가 더 떨어질 것으로 예상되기는 하나 2008년의 경험 때문에 기업체들이 엔화대출 원리금을 빠르게 상환하고 있다"고 말했다.