|

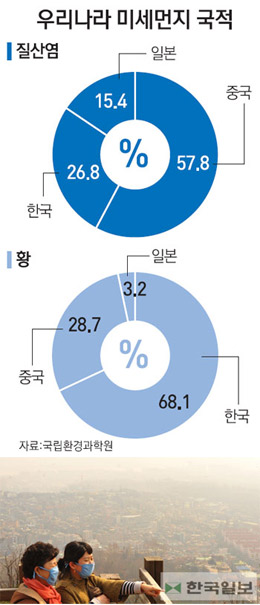

한중일 3국이 10년간 공동 연구를 통해 대기오염물질의 국적을 알아냈다. 연구 결과 우리나라 대기 중에 있는 질산염의 57.8%는 중국에서 넘어온 것으로 확인됐다.

국립환경과학원은 최근 동북아 장거리 이동 대기오염물질(LTP)의 영향평가 최종보고서를 공개했다.

보고서에 따르면 국내 대기 가운데 존재하는 오염물질 가운데 황은 68.1%가 우리나라에서 배출된 것이었지만 스모그를 유발하는 질산염은 57.8%가 중국에서 온 것으로 확인됐다.

황과 질산염은 미세먼지나 가스의 형태로 국경을 넘어 산성비와 스모그의 원인으로 토양과 하천을 산성화시키고 호흡기 질환을 일으키는 등 피해를 준다. 실제로 중국발 대기오염물질이 늘어나면서 일명 스모그라 불리는 연무 현상도 잦아졌다. 기상청에 따르면 2008~2011년 4년 동안 서울에서 연무가 관측된 날짜는 모두 543일로 연평균 136일에 이른다. 2002~2006년 연평균 연무 일수가 12.2일이었던 것과 비교하면 해가 갈수록 크게 늘어나고 있는 셈이다.

최근 들어 중국의 베이징 등에 자주 발생하는 스모그가 우리나라에도 빈발하는 것은 이 같은 질산염이 편서풍을 타고 한국으로 온 것과도 무관하지 않다는 분석이다.

10㎛보다 작은 미세먼지(PM10)는 물론 크기 2.5㎛ 이하의 초미세먼지(PM2.5)로 대기오염물질에 대한 관심이 이동하고 있는 상황에서 황과 질산염을 다룬 이번 연구가 의미 있는 이유는 한중일 3국의 정부가 인정하는 연구자료라는 점 때문이다. 국경을 넘은 오염물질을 규제하기 위해서는 오염물질이 어디에서 왔는지가 먼저 규명돼야 하는데 이번 연구는 장거리오염물질을 규제할 수 있는 근거를 마련한 것으로 평가되고 있다.

장임석 국립환경과학원 박사는 "중국의 PM10이 한국에 미치는 영향에 대한 자체 보고서는 이미 나와 있지만 이것으로 다른 나라의 동의를 구하기는 어렵다"며 "이번 보고서는 한중일 세 나라의 환경부가 참여했고 공식적으로 인정하는 연구"라고 설명했다.

기초 연구는 완성됐지만 실질적 규제까지는 아직 멀었다. 장거리오염물질 규제에서 앞선 유럽과 미국ㆍ캐나다는 모두 장거리오염물질 피해에 관한 연구 결과가 나온 지 2년 만에 오염물질을 줄이기 위한 협약을 마련했다. 유럽은 국경을 맞댄 나라들이 가해자인 동시에 피해자인 경우가 많아 오히려 합의가 쉬웠지만 한중일은 상황이 다르다. 후개발국인 중국이 오염물질을 가장 많이 배출하기 때문에 중국이 굳이 적극적으로 나설 이유가 없기 때문이다.

환경부 관계자는 "국경을 넘은 오염물질은 환경문제이자 외교문제여서 중국과 각을 세우기보다는 우리나라의 앞선 환경 기술을 지원 하면서 오염물질 정보를 공유하는 것이 바람직하다"며 "5월 일본에서 열리는 한중일 환경장관회의를 통해 해결방안을 모색해볼 것"이라고 말했다.