|

|

여야가 19대 국회의석을 둘러싼 혈투를 마무리했지만 그 뒷감당은 고스란히 국민이 떠안게 됐다. 정치권이 표심을 얻기 위해 쏟아낸 각종 복지공약 비용은 정부가 빚을 내거나 세금을 더 거둬 메워야 하는 데 어떤 방법이 됐든 최종적으로는 국민의 부담으로 돌아온다.

더 큰 문제는 여야의 선심성 복지공약 퍼레이드가 총선 마감 이후에도 계속될 것이라는 점이다. 연말 대통령선거를 앞두고 정치권의 표심 잡기 경쟁은 더 심해질 수밖에 없다.

나랏빚이 지난해 400조원을 넘어 역대 최고에 다다른 상황인데도 여야 어느 진영에서도 국가부채를 줄이겠다는 공약은 나오지 않는다. 오로지 예산을 퍼주겠다는 말 잔치만 번지르르하다. 정부는 이에 맞서겠다고 벼르고 있지만 입법권과 예산 승인권을 거머쥔 정치권을 제지하는 데는 한계가 있다고 경제 전문가들은 입을 모은다.

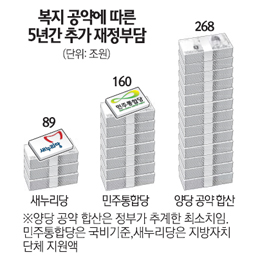

경제 관료들 사이에서도 "이대로 가다가는 정치권의 포퓰리즘 폭격으로 추락한 아르헨티나ㆍ남유럽 경제처럼 몰락할 수 있다"며 여기저기에서 탄식이 터져나온다. 정부가 새누리당과 통합민주당의 복지공약을 총망라해 합산해 보니 비용 소요액은 최소 규모로만 잡아도 향후 5년간 무려 268조원에 달하는 것으로 추정됐다. 정부는 선거의 민감성을 감안해 최대 소요비용은 공식적으로 밝히지 않았지만 300조원을 훌쩍 넘었다는 게 경제 관료들의 전언이다. 이를 단순 계산하면 대략 50조~60조원대의 정부 예산이 추가로 필요하다는 결론에 이르게 된다. 이렇게 되면 당장 내년 정부의 복지예산 지출 규모가 기존 목표치인 97조3,000억원(중기재정계획 기준)보다 51% 이상 늘어 최소한 150조원에 육박하게 된다.

물론 여야는 정부의 추정치가 부풀려졌다며 반박하고 있다. 향후 5년간 복지공약 예산 소요액에 대해 새누리당은 약 89조원(지방자치단체 지원 13조7,000억원 포함), 민주통합당은 약 160조원(국비 지출 기준)이라고 주장하고 있다. 양당의 주장 대로라고 해도 연간 17조8,000억~32조원대의 복지예산이 추가로 필요하다. 더구나 연말 대선 과정에서 추가적으로 나올 복지공약까지 감안한다면 실제 예산 추가소요 규모는 훨씬 부풀려질 수밖에 없다.

이렇게 추가로 투입될 복지 예산은 어떻게 마련해야 할까. 재정 전문가들은 결국 국민에게 세금을 더 걷거나 국채를 발행해 빚을 내는 수밖에 없다고 지적한다. 기획재정부의 한 관계자도 "재정 지출을 졸라매는 식의 세출구조조정으로 정부가 추가로 마련할 수 있는 돈은 연간 11조~12조원 수준으로 추산된다"며 "그 이상이 소요되는 복지예산은 결국 증세로 메울 수밖에 없을 것"이라고 내다봤다.

여야도 복지공약을 지키기 위해서는 증세가 불가피하다는 것을 인정하고 있다. 민주통합당은 법인세와 소득세 증세 등을 통해 연간 17조2,200억원가량의 예산을 더 마련하고 나머지 소요 예산은 재정 지출절감 등을 통해 조달하겠다고 밝힌 상태다. 새누리당도 세수를 더 늘려 향후 5년간 26조5,000억원의 재원을 추가로 확보하고 나머지는 재정지출 감축과 건강보험구조조정 등을 통해 총 62조5,000억원가량 끌어모을 수 있다고 밝혔다. 이들은 다만 증세의 초점이 주로 대기업ㆍ고소득층에 맞춰져 있는 만큼 국민 전반의 세부담이 느는 것은 아니라고 주장하고 있다.

이 같은 여야의 주장에는 몇 가지 허점이 있다. 우선 대기업이 경제의 주축을 이루고 있는 우리 경제구조의 특성을 감안할 때 대기업 때리기 식 증세는 투자와 고용 위축을 불러와 결과적으로 국민 전체의 후생 감소로 이어질 수 있다는 점이다. 아울러 여야가 추진하겠다는 증세가 현실적으로 가능한지도 의심스럽다는 지적도 만만치 않다. 예를 들어 상장주식의 양도차익에 대해 과세를 확대하겠다는 여야의 공약은 증시 반응에 따라 그 도입 여부가 무산될 수 있다. 금융소득종합과세 범위를 확대하겠다는 여야 공약 역시 퇴직 후 이자 등의 소득으로만 생활하는 노인 인구가 늘고 있는 상황에서 자칫 고령층 표심의 이탈을 불러올 수 있어 입법화를 장담하기 어렵다. 비과세ㆍ감면 항목을 과감히 줄여 불필요한 조세지출을 줄이겠다는 공약 역시 정치권의 말잔치로 끝날 가능성이 높다. 비과세ㆍ감면의 수혜를 보는 계층이 반발할 경우 대선을 앞둔 정치권이 눈치를 볼 수밖에 없기 때문이다.

이처럼 여야의 증세안이 용두사미로 전락할 가능성이 높은 상황에서 복지공약만 밀고 나갈 경우 결국 정부가 빚을 내서 해당 재원을 메워야 할 수밖에 없다는 게 전문가들의 지적이다. 이는 우리나라의 대외신인도를 악화시켜 투자자 이탈을 불러오고 점진적인 재정불안을 초래할 것으로 우려된다.