|

|

"중국 업체에 밀려 저가 모델 TV는 팔수록 손해입니다. 초고화질 프리미엄 라인에서 이익을 남겨야 합니다. 그러나 수요가 많지 않습니다."

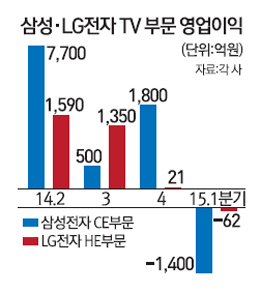

전자업계 한 고위 관계자의 고백이다. 올 1·4분기 삼성전자 소비자가전(CE) 부문과 LG전자 홈엔터테인먼트(HE) 부문이 나란히 4년여 만에 적자를 낸 배경에는 신흥국 통화 가치 하락과 같은 원인도 있었지만 하이얼 같은 중국 기업에 라인업 경쟁력이 밀리는 것이 근본 이유라는 게 양사 임직원의 공통된 분석이다. 삼성전자 CE 부문과 LG전자 HE 부문은 이 기간 각각 1,400억원, 62억원의 손실을 냈다.

물론 중국의 저가 공세에 한국 기업이 애를 먹은 게 어제오늘 이야기는 아니다. 대비책도 세웠다. 기술 경쟁력 확보나 프리미엄 제품 출시와 같은 구호가 그 해법이었다. 이른바 초격차 전략으로 기술력에서 거리를 벌려두면 중국의 추격을 따돌릴 수 있다는 논리다.

하지만 최근 상황이 급변하고 있다.

산업구조를 선진화하겠다는 중국 정부의 강력한 드라이브와 기업들의 대대적인 투자가 맞물려 중국 기업이 '품질'에서도 한국을 따라잡는 사례가 속출하고 있는 것이다.

1·4분기 삼성전자의 중국 시장 스마트폰 판매량이 애플·샤오미·화웨이에 밀려 '기타 브랜드군'으로 묶이고 같은 기간 현대자동차의 중국 판매량이 역성장한 것도 이런 이유 탓이다. 중국 소비자들이 보기에 중국산 제품이 한국산에 비해 크게 떨어지지 않더라는 것이다.

재계의 한 고위 관계자는 "중국이 가격 경쟁력을 바탕으로 시간을 벌어 한국 기업을 추격하는 동안 우리 기업들은 이런저런 규제와 반기업 정서 때문에 중국을 뿌리칠 기회를 놓친 것 아니냐는 위기감이 있다"고 말했다.

◇중국 기업 가격 넘어 품질까지 턱밑 추격했는데=현 시점에서 한국 기업이 중국보다 확실히 앞서 있다고 말할 수 있는 제조업 분야로는 반도체와 디스플레이 정도가 꼽힌다. 특히 D램 같은 메모리 반도체의 경우 삼성전자와 SK하이닉스 등이 지난해 영업이익으로 합산 15조원에 가까운 돈을 벌어들일 정도로 '캐시카우'로 꼽힌다. 엄청나게 벌어진 기술격차 때문에 중국이 경쟁을 벌일 엄두조차 내지 못하던 분야이기도 하다.

그런데 최근 중국이 입장을 바꿨다. 중국 최대 디스플레이 업체인 BOE를 앞세워 메모리 반도체 시장 진출을 선언했다. 지난 2012년 파산해 미국 마이크론에 인수된 일본 엘피다의 기술인력을 끌어들이고 대만 업체인 파워칩을 인수하는 방안 등이 구체적으로 거론되고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스의 실무급 직원도 일부 스카우트 망에 올라와 있다는 이야기가 나온다. 중국 정부 역시 '산업의 쌀'인 반도체 분야에서 오는 2020년까지 세계 1위에 올라서겠다는 목표를 내걸고 대대적인 지원에 나서는 실정이다.

이뿐만이 아니다. BOE는 액정표시장치(LCD) 패널 시장에서 현재 양강구도를 형성하고 있는 삼성·LG전자와 '치킨게임'을 예고하고 나섰다. 이 회사는 지난 4월 이른바 10.5세대 LCD 패널 라인을 안후이성에 건설하겠다고 공식 발표했다. 10.5세대 라인은 일본 샤프가 운영하고 있는 10세대 라인보다 기판 크기가 큰 세계 최대 규모다. 초기 투자자금 220억위안 가운데 정부가 180억위안을 지원하는 국책사업이기도 하다.

전자업계에서는 이 공장이 2018년 본격적으로 가동되면 LCD 시장에 밀어내기 경쟁이 닥칠 수 있다는 우려가 벌써부터 나오고 있다. 우리 기업이 반도체 시장에서 극한 가격경쟁을 유도해 경쟁 업체를 고사시켰듯 이번에는 중국이 이런 전략을 채택할 수 있다는 것이다. 한국은 유기발광다이오드(OLED) 제품에서 한 발 이상 앞선 경쟁력을 갖고 있지만 상대적으로 가격이 비싸 시장 성숙기까지는 갈 길이 먼 상황이다. 김상윤 포스코경영연구소 수석연구원은 "중국이 우리가 근소한 우위를 보이고 있던 반도체와 디스플레이마저도 머지않은 시기에 따라잡을 수 있다"고 설명했다.

◇한국병(病) 걸린 우리 제조업=최근 재계 안팎에서는 국내 대기업들이 성장통을 앓고 있는 것을 불안한 눈으로 바라보는 시각이 적지 않다. 단순히 한 기업의 문제가 아니라 우리 제조업 전체가 변화와 혁신의 때를 놓쳐버렸다는 시그널이 아니냐는 것이다.

민관이 손을 맞춰 '타도 한국'을 외치는 중국과 달리 한국은 정부의 각종 규제에 기업들이 투자 기회를 놓치는 사례가 이어지고 있다. 기업에 필요 이상의 부담을 강요하는 온실가스 배출권 거래제나 사내유보금 과세 등이 대표적인 사례다. 아직 경쟁력이 있는 기업들은 이런 규제를 견딜 수 있지만 한계에 이른 업체들은 이런 상황을 이겨내지 못할 수도 있다.

부동의 세계 1위를 자신하던 국내 조선 빅3 업체들은 지난해 매출액 대비 연구개발(R&D) 비중을 0.5% 수준까지 끌어내리며 마른 수건을 쥐어짜고 있다. 중국 업체 등과의 출혈경쟁으로 영업이익이 급락하면서 미래의 성장동력까지 줄이고 나선 것이다. 조선업계의 한 관계자는 "조선업체들 입장에서 새로운 항목으로 1억원이라도 세금 부담이 발생하면 직원 1명을 잘라야 할 정도로 급박한 처지"라고 토로했다. 대우조선해양은 신임 사장 자리를 둘러싸고 정치권의 알력 다툼 속에 사장 자리가 공백에 이를 뻔한 초유의 사태까지 빚어졌다.