|

금융위기가 전 세계를 뒤흔들던 지난 2008년 10월24일 금요일. 이성태 당시 한국은행 총재 이하 집행간부들은 예정된 국회 일정이 취소돼 함께 점심을 먹고 있었다. 이주열 현 총재가 통화정책 담당 부총재보 시절이었다. 그때 다급한 전화가 간부들에게 걸려왔다. 코스피 1,000포인트가 붕괴됐다는 내용이었다. 깜짝 놀란 이성태 총재는 사흘 뒤(10월27일) 오전8시에 긴급 금융통화위원회를 소집했다. 기준금리가 5%에서 4.25%로 한 번에 무려 0.75%포인트가 내려갔다. 당시 2008년 미국의 리먼브러더스가 붕괴하면서 촉발한 글로벌 금융위기 즈음 우리 경제에 충격의 쓰나미가 들이닥칠 것이라는 우려는 크지 않았다. 2,400억달러가 넘는 외환보유액, 꾸준한 경상흑자 등 2대 외환시장 안전판이 두텁다는 판단에서다. 하지만 '단기 외채'라는 단 하나의 지표에 우리 경제는 무너졌다. 제2 외환위기 가능성이 팽배해졌다.

2008년 금융위기는 작은 문제라도 누적되면 외부충격이 닥쳐올 때 여지없이 무너진다는 단순하면서도 엄혹한 진리를 보여준다. 광복 이후 70년간 네 차례의 위기도 마찬가지였다. 매번 값비싼 수업료를 낸 우리는 내부에 곪아 있는 부분을 최대한 제거해왔지만 단 하나의 허점만 있어도 외부충격은 이를 후벼 파 위기의 방아쇠를 당겼다. 2%대 저성장이 고착화될 조짐이 역력한 우리 경제는 구조적 위기에 짓눌려 있다. 잠재성장률을 갉아먹는 저출산 고령화, 눈덩이처럼 불어나는 가계부채, 청년실업, 저금리에 가려 있는 잠재적 부실기업 등이 난마처럼 얽혀 있다. 과거 위기의 역사는 2015년 우리 경제에 서둘러 암 덩어리를 제거하라는 메시지를 던지고 있었다.

1. 브레턴우즈 붕괴, 기업 부채 전면 탕감하는 사채 동결조치 '극약처방'

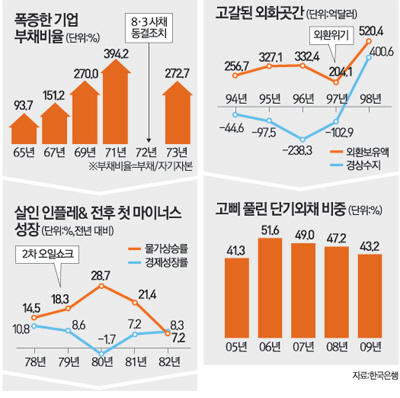

첫 번째 위기는 1970년대 초였다. 1962년 경제개발 5개년 계획이 실행된 후 경공업 위주의 정책으로 승승장구했지만 내부적으로는 허점이 한둘이 아니었다. 기업은 축적된 자본이 없어 은행으로부터 무분별하게 돈을 빌렸다. 정부도 별 문제의식 없이 수수방관했다. 결국 기업의 부채 비율은 1965년 93.7%에서 6년 새(1971년) 394.2%로 폭증했다.

이때 해외로부터의 충격이 닥쳤다. 1971년 브레턴우즈 체제가 붕괴하며 세계 경제성장률이 둔화했고 경공업 수출 위주의 우리 경제는 직격탄을 맞았다.

정부는 1972년 8월 기업의 부채를 전면 탕감해주는 '8·3 긴급 경제안정화 조치'를 단행했다. 기업과 사채권자의 모든 채권, 채무관계를 3월3일부로 전면 백지화하고 새로운 계약으로 대체한다는 사채 동결 조치는 자본주의 경제체제에서 전무후무한 조치.

이후 우리 경제는 1973년 1차 오일쇼크 등으로 충격을 받았지만 중동 건설특수로 1970년대 후반까지 비교적 안정적 성장세를 이어갔다.

2. 2차 오일쇼크, 정부 주도서 자율경제로 선회… 신3저 호황 밑거름

위기는 얼마 지나지 않아 또 찾아왔다. 1970년대 후반 정부의 중화학 육성 정책 드라이브가 과해 중복 투자가 만연해진 것이 화근이었다. 2차 오일쇼크(1978년)라는 해외발 충격까지 겹쳤다. 설상가상으로 1979년 박정희 전 대통령 서거, 1980년 군부 쿠데타 등 정치적 불안도 가중됐다. 물가는 살인적이었다. 1980년 물가상승률이 30%를 넘었다. 그해 한국전쟁 이후 사상 첫 마이너스 성장률(-1.7%)을 기록해 경기침체 속 고물가인 '스테그플레이션'을 경험했다.

위기에 봉착한 정부는 초고속 성장 드라이브에 브레이크를 걸었다. 정부 주도 경제에서 안정·자율경제로 경제정책 방향을 급선회했다. 1979년 '경제안정화 종합시책'이 대표적이다. 그동안 성역으로 인식되던 수출 지원을 줄이고 중화학공업 투자 조정도 단행했다. 제로베이스 예산 방식을 처음으로 도입한 것도 이때다. 정부는 모든 세부 예산을 긴축 방향으로 전면 재검토했다. 이는 물가안정과 1986~1989년 신3저 호황으로 이끄는 밑거름이 됐다.

3. 외환위기, "금고가 비었다" 혹독한 구조조정 경제체질 개선

한국개발연구원(KDI)은 '한국경제 60년사'에서 "외환위기 직전까지 거시경제 지표는 별다른 이상징후를 보이지 않았다"고 평가했다. 은행의 과도한 외화 채무를 간과했다. 1990년 중반 호황기로 자금수요가 늘어나자 은행들은 단기 외채를 끌어오는 데 혈안이었다. 은행의 단기 외채 비중은 무려 70%까지 육박했다. 정경유착으로 점철된 기업들은 모럴해저드(도덕적해이)에 빠졌다. 이른바 '대마불사(too big to fail)' 신화다.

1997년 태국 밧화 폭락은 다가올 재앙의 신호탄이었다. 해외에서는 한국의 외환위기 가능성을 거론했지만 정부는 "펀더멘털이 튼튼하다"며 애써 무시했다. 한보와 대우 등 굴지의 기업이 줄줄이 도산하는 가운데 누적된 경상수지 적자로 보유 외환이 바닥나자 결국 국제통화기금(IMF)으로부터 구제금융을 받기에 이르렀다. 정부는 자의 반, 타의 반으로 구조개혁을 단행했다. 포항종합제철(포스코) 등을 민영화하고 대기업과 은행권 구조조정에 착수했다. 구조개혁 덕분에 경제체질은 튼튼해졌다.

4. 글로벌 금융위기, 한미 통화스와프 체결 '제2 외환위기론' 가라앉혀

2000년대 중반부터 은행을 비롯한 금융권은 단기 외채를 마구잡이로 끌어다 쓰기 시작했다. 딱히 규제도 없었다. 외채는 눈덩이처럼 불어 난 가운데 전체 외채 중 단기 비중이 절반을 넘어섰다. '외환위기 경험국'이라는 낙인 효과까지 겹치며 외국인 투자금의 한국 엑소더스(대탈출)가 시작됐다. 유일 패권국 미국으로부터 워낙 강한 쇼크가 들이닥치다 보니 우리 경제도 뿌리째 흔들렸다.

다행히 2008년 10월 미국과의 300억달러 규모의 통화스와프를 체결하며 제2차 외환위기론은 가라앉았다. 가슴을 쓸어낸 정부는 2010년 외환 건전성 3종 세트를 도입해 외환위기 방어벽을 쌓았다.