|

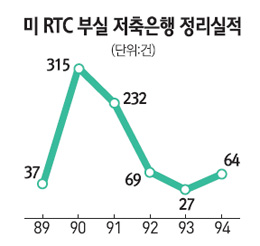

최근 국내 금융산업이 앓고 있는 저축은행 부실의 홍역은 미국이 20여년 전 겪은 저축대부조합(S&LㆍSavings&Loans Association) 사태를 그대로 답습하고 있다. 우리나라의 저축은행 부실 사태는 고금리 수신 경쟁을 뒷받침하기 위해 고수익ㆍ고위험 자산에 대한 투자를 늘린 조합들이 부동산 경기 침체와 함께 걷잡을 수 없는 부실에 빠진 지난 1980년대 미국 S&L 사태의 '복사판'이라고 해도 과언이 아니다. 미국 S&L 사태의 발단은 1980년 은행법 개정과 금융 자율화 조치였다. 당시 미국은 은행법 개정을 통해 S&L의 예금보험 대상액을 4만달러에서 10만달러로 대폭 확대하는 한편 예금금리 상한규제를 철폐했다. 금리 규제가 풀리고 정부가 지급보증을 해주는 예금보험 대상액이 큰 폭으로 늘어나자 조합들은 예금을 유치해 몸집을 불리기 위해 보격적인 고금리 수신 경쟁에 뛰어들기 시작했다. 높은 수신금리를 물어주려면 서민금융 대출만으로는 역부족이다. 결국 조합들은 정크본드나 부동산대출 등 고위험 투자에 나섰다. 금융산업에는 도덕적 해이와 방만한 경영이 뿌리를 내리기 시작했다. 하지만 잠재된 리스크를 안고 호황을 누리던 미 S&L은 1980년대 후반 부동산 경기 침체와 함께 추락했다. 부동산 가격이 폭락하자 수많은 S&L이 부실화되고 지급불능 사태가 이어졌다. 1989년 당시 지급불능 규모는 약 2,000억달러에 달했다. 1989년 이미 곪을 때로 곪은 S&L 사태를 떠안고 출범한 당시 조지 부시 행정부는 결국 출범 직후 금융 구조조정의 메스를 들었다. 1989년 '금융기관개혁구제법'과 1991년 '연방예금보험공사법' 제정을 토대로 S&L 정리에 들어간 부시 정부는 S&L를 정리하는 한시적 파산처리전문기구로 '정리신탁공사(RTC)'를 신설하고 금융감독기관인 연방예금보험공사(FDIC)를 통해 본격적인 구조조정 작업에 뛰어들었다. 정리비용과 금융시스템에 미치는 영향, 정책 일관성 등을 두루 감안해 부실한 S&L은 폐쇄시키고 악성 여신은 다른 금융기관에 떠넘기는 대신 정부가 사주는 방식을 택했다. 그렇게 1992년까지 전국 4,000여개의 S&L 가운데 도산한 조합은 총 1,137개, 처리비용은 미국 국내총생산(GDP)의 7%에 달했을 정도다. 고금리 자금을 조달해 고위험 자산에 투자하고 경영진이 의도적인 사기행각까지 벌이는 등 S&L 사태는 쉽사리 수습되지 않았다. 1995년 임무를 마치기까지 파산처리의 선봉에 섰던 RTC는 6년여 동안 총 744개의 도산 조합을 처리했으며 정리한 부실채권 규모는 당시 S&L업계 총자산의 25%에 달하는 4,500억달러를 넘어선 것으로 집계된다. 구조조정이 요구한 사회적 대가도 컸다. S&L 정리 과정에서 적잖은 국민의 혈세가 투입됐고 1989년 8월부터 1995년까지 S&L 사태와 관련해 무려 2,085명이 실형을 살았다. 하지만 미국의 S&L 사태는 1990년대 들어 점차 수습국면으로 접어들기 시작했다. 정부가 부실채권을 떠안아 준 덕에 미국 경제에는 다시 돈이 돌기 시작했다. 1980년대 S&L 사태에서 비롯된 금융 구조조정은 결과적으로 1990년대 빌 클린턴 정부의 경제 호황을 이끄는 밑거름이 된 것으로 풀이된다.